«E hai ottenuto quello che

volevi da questa vita, nonostante tutto?

Sì.

E cos’è che volevi?

Potermi dire amato, sentirmi

amato sulla terra.»

RAYMOND CARVER, Ultimo frammento

PROLOGO

Il corridoio è buio e sembra infinito. Mentre spinge gli occhi in quell’oscurità, sente i piedi gelare a contatto con il marmo.

Gli scricchiolii, i fruscii e i sibili della casa addormentata le mettono i brividi. A quest’ora dovrebbe essere nel suo letto. “Se mi trova qui, la mamma si arrabbierà”, continua a dirsi, ma ogni volta che se lo ripete avverte un briciolo di coraggio in più che la sprona a proseguire.

Tasta il muro per accertarsi di procedere nella giusta direzione. Le manca poco per arrivare al piccolo oggetto che cerca.

Alla fine del corridoio c’è una curva che conduce nell’anticamera. Arrivata lì, scorge una lama di luce che filtra dalla porta finestra che dà sul giardino e crea una pozza di chiarore inatteso sul pavimento a scacchi bianchi e neri.

Ora lo vede. Il suo carillon. Una scatolina bombata di ceramica rosa. Gliel’ha regalato suo padre di ritorno da uno dei tanti viaggi, e a lei piace ascoltarne la delicata melodia, soprattutto quando lui non può rimanerle accanto.

È ancora dove sua madre l’ha sistemato quel pomeriggio, dopo averglielo sottratto per punizione, quando ha osato disturbarla mentre era chiusa nella stanza della pittura. «Dov’è papà?» le ha chiesto, perché ormai erano giorni che non lo vedeva.

Tra loro c’è un patto: se non può essere la sua voce ad accompagnarla nel mondo dei sogni, allora sarà la melodia del carillon a sostituirla. Per questo è così importante riaverlo. Per questo né le punizioni di sua madre né le ombre della notte possono tenerla lontana.

Nemmeno la mensola dove è riposto, che è troppo alta per lei.

Tende le braccia più che può, ma non riesce a raggiungerlo. Allora le viene un’idea: indietreggia di qualche passo e, presa la giusta rincorsa, prova a compiere un piccolo balzo. Quando al primo tentativo sfiora la fredda ceramica rosa con la punta delle dita, si convince che c’è quasi riuscita, invece il carillon inizia a traballare sull’orlo della mensola e, in un istante che un battito di ciglia non riuscirebbe a catturare, cade a terra. Il meccanismo al suo interno emette un verso stonato. Il materiale di cui è fatto manda un suono sordo, come un tonfo, che le fa inceppare il cuore e le blocca il respiro.

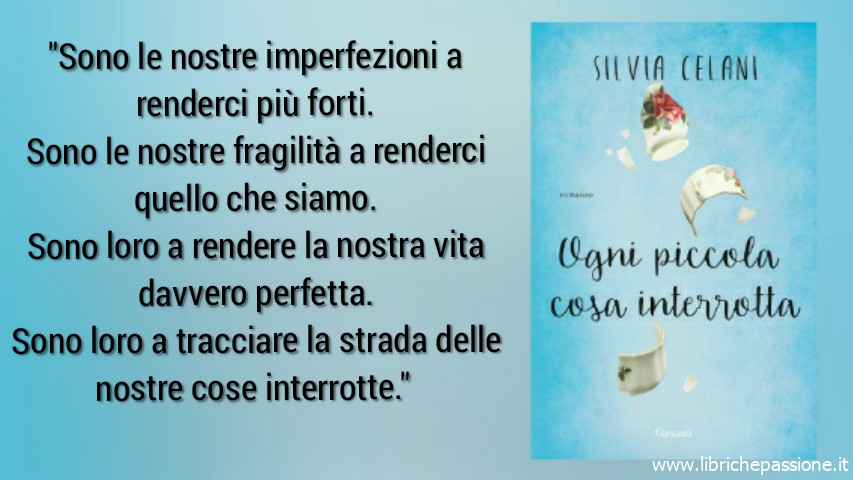

Sotto ai suoi piedi nudi adesso c’è un tappeto di cocci appuntiti: tutti ugualmente taglienti, tutti ugualmente pericolosi. Le basterebbe muoversi, per ferirsi. Ma non è questo a riempirle gli occhi di lacrime.

Il suo carillon non c’è più.

Un attimo prima si era illusa di poterlo stringere al petto e riportarlo nel suo rifugio di coperte, sotto il cuscino ancora caldo, per lasciarsi scivolare nel sonno cullata dalle sue note sottili, invece ora è solo un mucchietto di frammenti sul pavimento.

Si accuccia a terra e stringe le gambe al petto.

Dopo poco, sente dei passi dietro di lei. Non si volta per vedere chi è, ma quando qualcuno si siede al suo fianco e con una mano le cinge le spalle, riconosce il suo profumo.

«Perché sei qui al buio?» le chiede il suo papà.

Non risponde. Non si volta. Ha paura che sia solo un’illusione, l’ennesimo scherzo crudele dell’immaginazione. Se ora aprisse bocca, scoppierebbe a piangere, e non vuole.

«Sei triste per il tuo carillon?» Ancora lui, suo padre.

Le dita stringono un poco sulla sua spalla, quanto basta a farle capire che è tutto vero, che il papà è tornato. Solo a quel punto annuisce, mentre una lacrima le sfugge dagli occhi e le riga il viso. «Si è rotto, papà. Si è rotto ed è tutta colpa mia. Tu non c’eri e io mi sentivo così sola. Ti avevo promesso che me ne sarei presa cura, invece guarda cosa ho fatto. Si è rotto perché non l’ho protetto nel modo giusto…»

Il papà la abbraccia. È caldo e sa di buono. «Oh, tesoro mio, sono sicuro che tu te ne sia presa cura. Anche se cerchiamo di proteggere ciò che amiamo con tutti noi stessi, non sempre siamo in grado di farlo, sai?» La mano di suo padre lascia la sua spalla per accarezzarle lieve i capelli. «Ma niente finisce. Anche una cosa rotta può tornare a vivere.»

Con il pugnetto chiuso, cancella dalla guancia il solco umido che la lacrima ha lasciato e solleva lo sguardo su di lui. «Davvero, papà?» gli domanda in un sussurro.

Lui le bacia la punta del naso. «Sì, davvero, piccola mia.» Poi si alza e si protende verso il basso, invitandola a saltargli in braccio.

Ora che è accoccolata contro il suo petto non si sente più tanto triste.

«Domani ti mostrerò come far rinascere il tuo bel carillon», le assicura bisbigliandole quella promessa nell’incavo del collo. «Però, dovrai prima promettermi una cosa.»

Lei si divincola dall’abbraccio e lo guarda negli occhi. «Che cosa, papà?»

«Che non nasconderai mai le tue ferite, piccola mia. Perché ogni ferita guarita, ogni cosa spezzata, interrotta e poi aggiustata è più preziosa dell’oro.»

«Vittoria?!» Sentivo mia madre bussare con insistenza alla porta della mia camera. «Vittoria, mi apri?!»

Sdraiata a pancia in giù sul letto, con gli auricolari del cellulare affondati nelle orecchie, alzai al massimo il volume della musica e sprofondai il viso tra le pagine del manuale di Biochimica 2. “Ignorala”, mi dissi, sperando si stancasse di tormentarmi e se ne andasse. Dopo qualche secondo, però, era già ai piedi del letto, con le braccia incrociate sul petto e il viso dall’espressione assente.

Fui costretta a sfilarmi gli auricolari e a rivolgerle un «ciao mamma» svuotato di qualsiasi entusiasmo.

«Ho bussato almeno dieci volte», ci tenne subito a precisare, indirizzandomi uno dei soliti sguardi vacui. Solo lei era capace di ridurmi alle dimensioni irrilevanti di un punto.

In mia madre tutto trasudava rimprovero e recriminazione: la camicia inamidata, la collana di perle tesa intorno al collo, il foulard adagiato ad arte sulle spalle, i capelli disciplinati in una perfetta messa in piega, che sembravano acconciati a quel modo al solo scopo di ricordare al mondo, e a me in particolare, quanto fossi sbagliata, così stropicciata e fuori posto. Il naso teutonico, che le rendeva il viso più spigoloso di quanto già non provvedesse a fare la sua eccessiva magrezza. La postura rigida delle spalle, e quelle labbra sottili, sempre troppo tirate, che a malapena si aprivano quando era costretta a rivolgersi a me.

Provai a ignorarla di nuovo, abbassando il capo sulle pagine.

«Ti ricordi di questa sera?» mi chiese.

«No. Che cosa dovrei ricordare?»

«La cena dai Ferri.»

«Ho da fare.»

«Che cosa hai intenzione di indossare?»

«Non credo di venire.»

Come se non avessi aperto bocca, spalancò il mio armadio e ci frugò dentro. «Ecco, metti questo. Andrà bene.» Un semplice tubino blu scuro, longuette e smanicato, fu depositato sullo schienale della sedia accostata alla scrivania.

«Mi ascolti? Ti ho appena detto che ho da fare. Devo studiare.»

«Abbinaci il cardigan rosa e le décolleté.»

Chiusi il libro e continuai a osservarla frugare nel portagioie. Detestavo il modo in cui prendeva le mie cose, l’espressione seccata che assumeva il suo viso quando era obbligata a entrare in contatto con ciò che mi apparteneva.

Non ricordavo l’ultima volta in cui ci eravamo sfiorate. Forse non accadeva da anni.

Dal portagioie cavò infine un microscopico punto luce. «Devi essere pronta per le sette e mezzo, intesi?» mi ricordò infine, dirigendosi verso la porta e togliendosi dai piedi senza degnarmi di uno sguardo.

Dai Ferri. Quella sera avrei dovuto accompagnarla dai Ferri. A una di quelle patetiche serate cui mia madre sembrava tenere più che alla sua stessa vita.

Avrei fatto bene a vestirmi esattamente come mi aveva ordinato, sistemare i capelli esattamente come mi aveva indicato e calarmi sulla faccia una delle mie maschere migliori, l’unica che mi avrebbe permesso di diventare ciò che lei voleva che io fossi: il suo doppio perfetto, in un mondo di doppi perfetti, di replicanti ammaestrati a difendere a ogni costo lo status quo delle proprie magnifiche esistenze. Che poi di magnifico avessero solo l’apparenza, non sembrava interessare a nessuno.

Chiusi il libro e mi rotolai nel letto, sdraiandomi supina. Con gli occhi fissi al soffitto, pensai che, in fondo, trascorrere qualche ora del mio tempo in compagnia di Cesare Ferri, di quell’ipocrita di sua moglie Lucilla e di quel maniaco di Tancredi, il loro unico figlio – che pur avendo dieci anni più di me provava a trascinarmi nel suo letto da quando ne avevo compiuti quattordici – non era altro che la mia quota personale di nemesi quotidiana.

Mi sembrava di vederli, mentre ci accoglievano all’ingresso della loro villa all’Olgiata, circondati da magnifici esemplari di Schnauzer che mia madre si sarebbe prodigata ad accarezzare e vezzeggiare come fossero neonati. Dopo gli abituali saluti, ci avrebbero invitate ad accomodarci nel salone principale per sorseggiare un aperitivo, chiacchierare del nulla e sorriderci a vicenda con l’entusiasmo di un manipolo di manichini. La cena sarebbe stata servita intorno alle nove – minuto più, minuto meno – in un’altra sala allestita per l’occasione. Personale specializzato, stretto in livree azzimate e visi altrettanto tirati, avrebbe scortato fin sotto al nostro naso piatti raffinati appena sporcati di cibo, che avremmo lodato pur assaggiandoli appena. Tancredi si sarebbe seduto accanto a me e, come sempre, avrebbe provato a toccarmi sotto al tavolo. Prima mi avrebbe casualmente sfiorato un ginocchio, per poi permettere alla sua mano di spingersi sempre più in là, finché, con una scusa qualsiasi, non fossi riuscita ad alzarmi. Per le viscide occhiate di suo padre, invece, non avrei trovato alcuno scampo: quelle avrebbero continuato a strisciarmi sulla pelle per tutta la serata.

Dovetti sedermi sul letto perché la sensazione che la gola si chiudesse e il petto si facesse sempre più pesante peggiorava, se rimanevo sdraiata supina. Maledizione, che cosa diavolo mi stava succedendo? Perché non riuscivo più a lasciarmi scivolare addosso tutta quella merda?

Avevo bisogno di ossigeno. Di aria fresca, pulita. Mi alzai e, un po’ instabile sui piedi, mi diressi verso la finestra per spalancarla.

«Non ora», mormorai «Ti prego. Non ancora…»

Ma nessuno ascoltò la mia supplica.

Studio della dottoressa Rosario

La stanza è piccola e ingombra. Ci sono cianfrusaglie che spuntano da ogni angolo, libri accatastati ovunque, stampe che coprono le pareti, tappeti alla rinfusa e soprammobili dall’oscuro significato, collocati su vari ripiani, più alti, più bassi, in legno, in acciaio, in vetro. Sono così tanti da ostruire il passaggio. Così tanti da renderlo possibile solo dalla porta al divano e dal divano alla porta. Sembra il rifugio di un accumulatore seriale piuttosto che lo studio di una psicoterapeuta.

Non che io sia mai stata in terapia prima d’ora. Non impazzisco all’idea di essere vivisezionata da qualcuno. Ho deciso di provarci solo perché non ce la faccio più ad andare avanti così: sono stufa di dover combattere per ogni respiro.

Ho trovato il nominativo di questa terapeuta su internet, mentre navigavo in cerca di informazioni sul disturbo che da qualche tempo mi sta rovinando l’esistenza. Utilizzando un nickname, sono entrata in una chat dove si discuteva di quali fossero i professionisti più in gamba in questo settore a Roma e mi è bastato poco per capire che il suo nome era osannato da tutti come quello di una specie di autorità indiscussa.

Ora che ci penso, in alcuni interventi si accennava al suo essere alquanto sopra le righe, ma non mi sarei mai aspettata di trovare tutto questo disordine nel suo studio.

«Buonasera, Vittoria», mi saluta la dottoressa.

«Buonasera, dottoressa», ricambio il saluto, sentendo già montare dentro di me una voglia matta di andarmene da qui.

«Ha trovato facilmente lo studio?» mi chiede, accomodandosi su una stramba poltrona anni Settanta che non c’entra niente con il resto del mobilio.

«Sì, senza alcun problema.»

«Con questo sciopero, Roma oggi è più invivibile del solito», commenta.

«Dice? Non saprei. Io non mi muovo mai con i mezzi.»

«Si sente più a suo agio se le do del tu o del lei?» mi domanda, mentre si sfila dalla gobba del naso un paio di occhiali dalla montatura orribile.

«Può darmi del tu, se preferisce.»

Abbozza un sorriso.

«Bene, chiarito questo punto, che ne dici di iniziare il nostro percorso raccontandomi perché ti trovi qui?»

Mi sistemo i capelli dietro l’orecchio e per un istante, uno solo, abbasso appena la mia maschera: «Forse perché… perché spero possa aiutarmi».

«Speri che ti aiuti?»

«Sì. Spero mi aiuti a… a tornare a respirare.»

«Perché, Vittoria? Non riesci più a farlo?»

«Non sempre. Non come dovrei, comunque, o come sarebbe normale.»

«Perché pensi che ti stia capitando?»

Provo a deglutire la frustrazione. «Non ne ho idea, dottoressa. Mi capita e basta», sibilo, stizzita.

Silenzio. La dottoressa – sessant’anni portati male, girovita deformato sotto un maglione di cachemire verde bottiglia che ha di certo visto tempi migliori – continua a scrutarmi.

«Se dovessi descrivermi la tua vita», riprende con il medesimo tono pacato, «qual è la prima cosa che ti verrebbe in mente di dire?»

«La prima cosa, eh?» temporeggio. «Bah, non saprei… forse, che la mia vita è perfetta», asserisco, compiacendomi del tono sicuro finalmente assunto dalla mia voce.

«Che cosa significa “perfetto” per te?»

«Perfetto significa perfetto. Mi guardi: ho appena compiuto ventun anni, ho molti soldi, un bell’aspetto e un’intelligenza superiore alla media dei miei coetanei. La mia vita è perfetta.»

«Potresti descrivermi la tua giornata?»

«Be’, vediamo… Mi sveglio intorno alle otto, mi vesto, prendo il motorino, vado all’università, rido con questo, parlo con quello, partecipo alle lezioni, organizzo il pomeriggio, la serata.»

«Cosa vuoi dire? Come ti piace trascorrere il tuo tempo libero?»

«Non saprei. Esco, vedo gli amici, vado al cinema.» Inarco un sopracciglio. «Mi piace leggere, ascoltare musica. Il venerdì sera, però, vado a ballare.»

Decido di rimanere sul vago, sul banale, sull’ordinario. La dottoressa in fondo deve curarmi, mica conoscermi. Non mi aspettavo tutte queste domande. Speravo che bastasse entrare nel suo studio per sentirmi subito meglio, come se avesse una bacchetta magica. Invece non è così. Come spiegarle la sensazione di osservare ciò che mi circonda con occhi che hanno disimparato a meravigliarsi, il collo che si è arrugginito e non ruota più, la mente perennemente in stallo?

«Ah, sì?» mi domanda la dottoressa.

«Sì», ribadisco. «Frequento più o meno sempre gli stessi posti, più o meno sempre la stessa gente. Qualche sera bevo poco, qualche altra bevo di più, in alcune bevo molto. Ma nulla che non faccia anche il resto del mondo.»

«E le droghe?»

«No. Quelle no.» Mi sistemo di nuovo i capelli dietro l’orecchio. «Quando ero più piccola ho avuto la tentazione di provarle: come tutti, del resto. Poi però è finita lì. Forse perché non sopporto l’idea di perdere il controllo. Inoltre, ora che studio chimica, conosco l’effetto che potrebbero avere sul mio cervello. Non ho alcuna intenzione di ridurmi a un vegetale.»

«Chimica, eh?»

«Sì, ho appena iniziato il terzo anno.»

«Scelta impegnativa.»

«Mi piacciono i numeri.»

«Perché non matematica, allora?»

«Troppo astratta. Ero anche tentata dalla facoltà di fisica, ma poi ho preferito lo studio di elementi organici, piuttosto che di forze immateriali.»

La dottoressa, apparentemente soddisfatta, procede con una nuova domanda. «Hai molti amici, Vittoria?»

«Non saprei. Ho degli amici.»

«Sono importanti per te?»

«In parte. Forse. Non so.»

«E la tua famiglia?»

«Mio padre è morto.»

La dottoressa tentenna. «Mi dispiace.» Addolcisce impercettibilmente il tono della voce.

«No, non si preoccupi. È accaduto molti anni fa.»

«E tua madre?»

«No, mia madre è viva.» Rifletto su quanto le ho appena detto e sento subito il bisogno di rettificare. «Anche se a volte credo che se ne dimentichi», mormoro infatti.

«Che cosa intendi dire?»

«No, guardi, non intendo dire proprio nulla», cerco di tergiversare.

La mia risposta evasiva, però, non le basta. «Che cosa intendi dire, Vittoria, quando affermi che secondo te lei se ne dimentica?» mi domanda di nuovo.

«Penso solo che sia così.» Mi stringo nelle spalle. «Lei spesso è… assente. Non so se riesco a spiegarmi. Siamo pieni di soldi – ma questo gliel’ho già detto, vero? Mia madre non ha mai dovuto lavorare in vita sua e penso che questo, alla lunga, l’abbia distaccata dalla realtà e in parte resa inutile.»

«Sei molto dura con lei», osserva la dottoressa.

«No, non penso. Sono solo realista. E poi, che cosa crede? Anche lei non è esattamente uno zuccherino nei miei confronti.»

«Spiegati meglio.»

«Non c’è niente da spiegare. Finché seguo le sue direttive, lei se ne sta alla larga da me: tutto qui», taglio corto, perché sento già montare il senso di disagio che questo argomento come sempre trascina con sé.

La dottoressa fa una breve pausa, giusto il tempo di lasciarmi riprendere fiato, prima di pormi una nuova domanda. «E tu, non ti sei mai rifiutata di seguire le sue “direttive”?»

«Io? Certo che ci ho provato!»

«Che cosa intendi dire, quando dici di averci provato?»

Accavallo le gambe e incastro il piede dietro la caviglia. «Intendo dire che a volte io parlo, ma gli altri non mi ascoltano. Mia madre lo fa di continuo: io parlo e lei fa finta di non ascoltare. O forse proprio non mi ascolta, non lo so…»

«E tu non reagisci? Non ti ribelli mai? Non dici mai di no?»

Sorrido senza mostrare i denti. «Dovrei, forse? Perché, mi scusi, che cosa ci guadagnerei?»

«Forse nulla, Vittoria. O forse riusciresti a respirare un po’ meglio. Non ci hai mai pensato?»

Per qualche secondo cade un silenzio pesante tra noi, che lei interrompe con un’altra delle sue domande: «Tuo padre, invece, com’è morto?».

Mi guardo le mani, i palmi sono uniti tra le gambe accavallate. «È morto. È così importante sapere com’è avvenuto?» le chiedo con un filo di voce.

Anche la dottoressa abbassa gli occhi sulle proprie mani. Dopo qualche istante, risponde alla mia domanda ponendomene un’altra. «Hai detto che è accaduto molti anni fa.

Quando?»

Scuoto lentamente la testa. «Non ricordo con precisione. Ero molto piccola, comunque.»

«Anche di lui non ricordi nulla?»

Tentenno e, serrando la mandibola, provo a risponderle, ma non ci riesco.

«Hai fratelli, sorelle?» mi chiede allora.

«No.»

«Cugini?»

«No.»

«Un ragazzo? Un fidanzato?»

«No, dottoressa.»

«Mai avuto?»

«No.»

«Sul serio?» Sembra sorpresa.

«Un ragazzo? No, dottoressa, non l’ho mai avuto. Ma non sono vergine, se è questo che intende. E non sono neanche lesbica.»

«Okay.» Silenzio.

«Okay.» Guardo l’orologio appeso alla parete tra due maschere tribali provenienti da chissà dove.

«Te lo chiedo di nuovo, Vittoria. Perché sei qui?»

Eh, perché sono qui? Quand’è accaduto che ho smesso di essere “normale”? «Sono qui perché spero che la terapia possa aiutarmi», ammetto tutto d’un fiato, come svuotandomi. «Gliel’ho detto, ho paura che da un giorno all’altro smetterò di respirare. Ho paura di morire o… di essere sul punto di impazzire.»

«Vittoria, sarà un percorso faticoso. Un percorso che richiederà molto impegno da parte tua.»

«Sì, lo so, dottoressa.»

«E sei pronta ad affrontarlo?»

«Sono pronta.»

«Bene. Allora, iniziamo.»

Capitolo 2

Era venerdì sera e sul Lungotevere c’era la solita confusione. Oltre la vetrina di uno dei tanti locali nei pressi di Ponte Milvio, il traffico ingolfato procedeva a rilento.

«Che si fa, stasera?» se ne uscì Marco in tono annoiato, mentre sorseggiava un mojito stravaccato su una poltrona.

«Non lo so», gli fece eco Carlotta, guardandosi intorno. Mi chiesi se la mia amica si aspettasse di veder spuntare la risposta che cercava tra i corpi che riempivano il locale. «Si potrebbe andare allo SpazioV», suggerì, avvitando una ciocca di capelli su un’unghia laccata di rosso.

«Sì, si potrebbe fare», concordò Jacopo, il cui sguardo era inchiodato su di me.

Non ci conoscevamo da molto – ci eravamo scambiati un paio di messaggi e quattro parole, banali, incontrandoci per caso in uno dei locali che frequentavamo entrambi – eppure, i suoi occhi chiari e luminosi e la scarsità di argomenti interessanti mi erano bastati per catalogarlo velocemente nella fattispecie «contenitore perfetto per contenuto altrettanto irrilevante». Se non fosse stato per Carlotta – e per l’inspiegabile cotta adolescenziale che si era presa per Marco – non avrei mai accettato l’invito per quell’uscita a quattro.

«Vittoria, tu che ne pensi?» mi chiese lei.

Le rivolsi uno sguardo smarrito. «Cinema?» proposi.

«Oppure potremmo andare da me», intervenne Marco. «Ho qualcosa che dovete assolutamente provare.» Inspirò e si colpì la punta del naso con le nocche delle dita.

Jacopo sorrise e annuì.

«No, dai!» piagnucolò Carlotta. «Quanto siete noiosi. Prima facciamo un salto allo SpazioV e poi, magari dopo, andiamo da te. Vittoria, tu che ne pensi?»

«Cinema?» tentai di proporre di nuovo. Non desideravo altro che alzarmi e andarmene, ma sentirmi sola in loro compagnia continuava a sembrarmi meno patetico di rimanere solapunto e basta.

Carlotta mi bisbigliò in un orecchio: «Ti senti bene?».

«Sì, perché?»

«Cinema?! Di venerdì sera?!» esclamò, sgranando gli occhi scuri cerchiati dal kajal.

«Lo dicevo solo per fare qualcosa di diverso.» Afferrai il cocktail ancora intatto e ne bevvi un lungo sorso.

Carlotta scosse la testa e tornò a seguire i discorsi di Marco e Jacopo come se nulla fosse. La mia amica di sempre non riusciva più a capirmi. Glielo leggevo negli occhi, e non potevo certo biasimarla, dal momento che anch’io stentavo ormai a riconoscermi.

Di punto in bianco ero diventata un’altra, un’estranea. La mia pelle, forse, era simile a quella dei serpenti: lo strato superficiale si era trasformato in un vestito troppo stretto a mano a mano che crescevo. Così stretto da arrivare a soffocarmi.

Carlotta mi aveva chiesto se mi sentissi bene. In realtà, a me sarebbe bastato sentirmi.

«Okay, facciamo come dici tu», borbottò Marco, e per un attimo pensai che ce l’avesse con me. «Prima lo SpazioV e poi casa mia», aggiunse subito dopo, contraddicendo la mia stupida supposizione.

Si alzarono tutti, ma io rimasi seduta.

«Vittoria, andiamo?» mi sollecitò Carlotta.

«Andiamo dove?»

«Andiamo prima allo SpazioV e poi a casa di Marco», riepilogò lentamente, come se a un tratto temesse che avessi perso una rotella o l’uso dei timpani.

Non accennai a muovermi. «No, io non vengo.»

Carlotta mi fulminò con lo sguardo. «Che cosa? Non esiste proprio. Tu vieni e basta!»

Non replicai, me ne mancò la forza. Mi alzai, invece, e a braccia conserte la seguii fuori dal locale. «Dio, che palle!» protestai, tanto per mostrarmi superiore. «Facciamo sempre le stesse stronzate.»

Diverse ore dopo, quando rincasai, mi accucciai a terra con il trench ancora addosso e la borsa stretta al petto, tra le braccia conserte.

Ero sola. La casa vuota, buia.

Avrei voluto raggiungere la mia stanza e seppellirmi sotto le coperte, ma affrontare la scala mi sembrava un’impresa titanica. Il marmo su cui sedevo era freddo; i tendaggi di velluto che drappeggiavano le finestre, pretenziosi. Il mobilio d’antiquariato che mi circondava, impersonale; mentre i busti scultorei che ricordavano i fasti della Roma imperiale, disseminati negli angoli dell’ampio salone, sembravano sorvegliarmi con sguardo arcigno.

Respirando a fondo, tentai di rilassare le spalle in cerca di… in cerca di che cosa? La mia mente prese a fantasticare. Come sarebbe stato quel posto se mi fosse stata donata una vita diversa da vivere? Un’altra madre, un padre ancora in vita, amore sincero a unirli e una sorella, magari? Ricreai le loro voci e la confusione che avrebbero prodotto. Le risate e le confidenze appena bisbigliate. Le cene consumate intorno al tavolo e i «buongiorno, tesoro» al mattino. Le scarpe da scambiare – «che le tue sono più belle delle mie» – e un plaid da condividere durante le lunghe sere d’inverno. Immaginai il camino acceso – lo avevamo mai acceso quel camino? – e il profumo di una crostata che cuoce nel forno. Mi sforzai di immaginare cosa si provasse a sentirsi parte di qualcosa, sentirsi qualcosa, sentirsi qualcuno. Qualcuno di insostituibile, di speciale.

Sentirsi amati….

Ebook a 9,99