A Benee Knauer,

ti sarò eternamente grata per la tua amicizia,

per i tuoi consigli e per il tuo supporto,

e per aver sempre creduto in questa storia.

Sei unica. Grazie, amica mia

Prologo

Estate 2000

Il venti percento delle donne abortisce. Di queste, l’ottanta percento perde il bambino nelle prime dodici settimane di gravidanza. Se hai più di trent’anni, hai almeno il dodici percento di probabilità di abortire, un numero che cresce con l’avanzare dell’età.

Conosco queste e altre statistiche a memoria. Ho iniziato a fare delle ricerche incessanti fin dai primi tentativi, più di cinque anni fa. Da allora, ho trascorso innumerevoli ore in biblioteca e su Internet, sperando di imbattermi in un nuovo studio o in un farmaco che aumentasse le probabilità di portare a terminare la gravidanza e partorire un bambino sano. Ma i risultati non cambiano: per ogni bambino nato, molti altri non raggiungono il termine della gestazione. Per ogni donna che culla il proprio figlio tra le braccia, un’altra brama il pianto di un neonato da consolare. Per ogni coppia che mette su famiglia, un’altra non avrà mai figli.

Fisso l’ecografia stretta tra le dita. La giro di traverso e poi la capovolgo. Ho memorizzato le linee ondulate in bianco e nero che formano l’unica foto che ho di mio figlio. Sono io a dare colore a quel ritratto e immagino che il fluido tutto intorno a lui o lei sia chiaro e caldo, come un bagno. Mi convinco che lo stridore del treno che prendo ogni giorno possa trasformarsi in una dolce melodia che fa’ addormentare mio figlio. E che la paura insita in ogni cellula del mio corpo non oltrepasserà mai l’utero. Al contrario, immagino che il mio bambino viva in un mondo di felicità e gioia, con un futuro roseo davanti a sé.

«Jaya». La porta del mio ufficio si apre di pochi centimetri, quanto basta a Elizabeth, la stagista, per infilare la testa. «Patrick è al telefono». Elizabeth getta uno sguardo confuso al telefono, su cui lampeggiano due luci. «Ho provato a chiamarti, ma non hai risposto».

«Scusa, stavo lavorando a una storia», le rispondo. Elizabeth osserva la pagina bianca sul monitor, ma non dice nulla. La verità è che non ho sentito né squillare il telefono né bussare alla porta. «Ora rispondo». Aspetto che lei vada via e alzo la cornetta. «Patrick?»

«Ehi, tesoro».

La sua voce mi è familiare quanto la mia. Stiamo insieme dai tempi del college e siamo sposati da otto anni, perciò conosco tutte le sfumature di quella voce e il significato di ciascuna. Dal saluto veloce deduco che stia fissando lo schermo del computer con la cornetta tra l’orecchio e la spalla. È tardo pomeriggio, pertanto immagino che stia bevendo il quinto caffè. Mentre studiava Legge, aveva provato ad abbandonare questa abitudine e ci era riuscito. Tuttavia, quando è entrato a far parte del più grande studio legale di New York al suo primo anno di carriera, la sua dose giornaliera di caffè è passata da sei a otto tazzine.

«Vuoi ordinare il cinese stasera?». Di sottofondo lo sento battere i tasti e frugare tra le carte. «Oppure possiamo mangiare hamburger e patatine fritte. Di nuovo», mi punzecchia.

Sarebbe la quarta volta questa settimana, ma, da quando sono rimasta incinta, quattordici settimane fa, gli hamburger sono l’unica cosa che voglio mangiare. Durante l’ultima gravidanza, mi era capitata la stessa cosa con il cibo italiano, mentre, in quella precedente, avevo perso del tutto l’appetito per via di una nausea incessante.

«Patrick». Le mie dita avvolgono l’immagine e la stringono forte. Con l’altra mano premo la cornetta contro l’orecchio talmente forte da farmi male. «Io…». Mi fermo, indecisa sulle parole da usare.

Smette di digitare sulla tastiera e inspira a fondo. «Jaya?». Sento che ha il cuore in gola e trattengo il fiato. Ha già capito tutto senza che io aggiunga altro. «Hai chiamato la dottoressa?»

«Non ancora», sussurro.

«Quando sono iniziate le perdite di sangue?». La sua voce cambia e assume la tonalità che usa nell’aula di tribunale, mentre la mia si fa sempre più flebile, fino quasi a sparire. Questa è la nostra danza, quella che abbiamo imparato per necessità, non per scelta. A ogni passo io vacillo e lui diventa più forte.

Non è quello che ho sperato, ma ho imparato che la vita raramente ci accontenta. Patrick è l’eccezione alla regola. Per quanto riguarda lui, infatti, tutto è andato sempre secondo i suoi piani. Un avvocato civilista nato che dà il meglio di sé davanti a giudici impassibili e giurie poco convinte. Con il suo bell’aspetto classico, la voce profonda e un’intelligenza acuta, ha vinto un numero di casi sufficiente a farlo diventare uno dei soci più giovani nella storia dello studio. Questo era ciò che aveva previsto e pianificato fin dai tempi della laurea in Legge.

Io, al contrario, ho scelto il giornalismo. La mia passione per la parola scritta, abbinata all’interesse ossessivo nei confronti di fatti e cifre, ha trasformato la mia decisione in una carriera perfetta. Mia madre, delusa, mi chiedeva perché non avessi scelto Medicina.

«Due ore fa», ammetto.

Aspetto la sua risposta che mi rivelerà chi è lui adesso: l’avvocato, il marito o il padre in lutto.

«Ti aspetto dalla dottoressa», dice e non aggiunge altro.

È ancora l’avvocato. In quella modalità, è in grado di perdersi nei dettagli clinici dell’aborto e, al contrario di me, raggiungere una condizione di accettazione. Invidio la sua forza e vorrei averne altrettanta, ma la mia mi scivola tra le mani ogni volta che sono sul punto di afferrarla.

«Ci vediamo lì». Riattacco prima che uno dei due possa dire qualcos’altro. Non voglio separarmi dall’immagine, perciò la infilo nella tasca dei pantaloni per custodirla.

Mi passo la mano sul ventre e aspetto un segnale che mi rassicuri che va tutto bene. Che non c’è bisogno di precipitarsi dalla dottoressa o preoccuparsi di quello che dirà. Rassicuro me stessa: nel mio grembo, mio figlio riposa al sicuro in attesa di nascere. Aspetto e aspetto ancora. Non colgo nessun segnale, nessuna indicazione, quindi spingo la sedia sotto la scrivania, spengo il computer e la luce lasciando che la stanza sprofondi nel buio, ed esco.

Fatico ad aprire gli occhi dopo l’anestesia. Sbatto le palpebre rapidamente e metto a fuoco l’immagine di Patrick e la dottoressa che parlottano nell’angolo.

«Dovrà stare a riposo a letto per almeno una settimana», spiega la dottoressa a Patrick. «Non deve sollevare pesi o affaticarsi».

«Quando possiamo riprovarci?». Cerco di scacciare via la debolezza che grava su di me per parlare. Si girano entrambi, sorpresi nel vedermi sveglia. «Tra quanti mesi?».

Si scambiano un’occhiata e intuisco che hanno già affrontato l’argomento. «Tesoro, ora concentriamoci su di te». Patrick viene accanto a me e mi accarezza i capelli.

«Per favore, ditemi quanti mesi». Le parole mi escono spezzate come schegge di vetro.

Abbiamo aspettato sei mesi tra questa gravidanza e la precedente. Patrick voleva aspettare più a lungo, ma io ero impaziente e desideravo disperatamente un figlio da amare.

Per ogni gravidanza sono stati necessari mesi di trattamenti per la fecondazione assistita, comprese iniezioni, farmaci e un controllo accurato dei periodi di ovulazione. Ogni aborto che ne è conseguito è stato impossibile da sopportare e altrettanto difficile da comprendere.

«Durante il raschiamento, l’utero è stato perforato». La dottoressa fissa la cartella prima di ricambiare il mio sguardo. «È raro, ma può succedere».

Lo shock mi investe. Volgo lo sguardo verso Patrick, il quale fissa un punto sul muro. Mi stringe la mano, l’unica dimostrazione che ho del suo dolore. La mia mano giace inerte nella sua.

«Siete riusciti a ricucirlo?». Il lutto si annida nella mia gola, impedendo il passaggio dell’aria.

«Sì». Come se stesse parlando di un esperimento scientifico, la dottoressa mi spiega che cosa mi aspetta in futuro in parole concise e prive di emozione. «Era un piccolo taglio. Dovrebbe guarire completamente senza complicazioni».

«Cosa significa?», le chiedo.

«Che deve aspettare almeno un anno», afferma lei con un tono inappellabile che mi rifiuto di accettare. «Faremo dei controlli per verificare che la ferita stia guarendo, ma, in genere, questa è la tempistica consigliata».

«Deve esserci un altro modo». La disperazione mi avvolge come un cappio attorno al collo e stringe fino a quando il mio corpo non cede al torpore. Dopo tre aborti e una marea di emozioni, cerco disperatamente una zattera di salvataggio, ma non la trovo. «Posso prendere delle medicine per accelerare la guarigione?»

«Jaya». Patrick si passa le dita tra i capelli. Fa un profondo sospiro e dice: «Ne parliamo più tardi, va bene?».

Prima ancora che io possa rispondere, Patrick sussurra qualcosa alla dottoressa. Lei annuisce ed esce dalla stanza. Stringo il lenzuolo tra le dita mentre la guardo andarsene. Non esprimo in altro modo la mia desolazione.

«Come ti senti?». Ora che siamo da soli, Patrick abbassa la sponda del letto per sedersi accanto a me.

Avverto un dolore lancinante all’altezza dell’addome e del bacino. Dopo ogni aborto, ci hanno elencato una lunga serie di motivi per cui il mio corpo si rifiuta di portare a termine una gravidanza, ma nessuno mi ha mai detto come risolvere il problema.

«Doveva essere un semplice intervento». Calcolo il tempo che passa dall’inizio di un ciclo di fecondazione assistita alla gravidanza effettiva. Sono in preda alla disperazione, perciò elaboro un piano. «Dobbiamo rivolgerci a un altro dottore. Forse non sarà necessario aspettare un anno intero».

«Tesoro». Patrick attende che io alzi lo sguardo verso di lui e dice: «Adesso devi pensare solo a guarire. Del resto ci occuperemo più avanti».

«Farò delle ricerche e troverò il migliore». Sento a malapena la sua voce mentre le idee mi turbinano nella mente. Formulare idee e ipotesi mi aiuta a distrarmi da ciò che è successo. «Magari mio padre conosce qualcuno».

«Non voglio andare da un altro dottore», dice Patrick lentamente.

«Perché?». Non ricevendo alcuna risposta, mi siedo sul letto.

«Perché non sono più sicuro che questo sia ciò che voglio».

Jaya

Tre mesi dopo

2000

Uno

Avevo cinque anni quando pregai mia madre di comprarmi un cane. Non mi importavano la razza o le dimensioni. Volevo soltanto qualcosa di mio da amare e stringere fra le braccia. Tre giorni dopo, mamma mi sorprese con un cucciolo legato a un guinzaglio. Era perfetto. Lo portavo con me ovunque, e ci dormivo insieme ogni notte. Qualche mese dopo, il cane uscì dal cortile dietro casa e nessuno lo vide più. Sedetti sul mio letto e piansi per ore, con mia madre che mi guardava in silenzio dalla porta della mia stanza. Alla fine mi addormentai, distrutta dal dolore. Solo il mattino seguente scoprii che, durante la notte, era entrata a rimboccarmi le coperte e a spegnere la luce. Non disse mai nemmeno una parola riguardo alla mia perdita.

Me ne sto a fissare l’acqua che lambisce le rocce. Una sirena risuona in lontananza, quando una nave segnala il proprio passaggio lungo il fiume Hudson. Mi stringo la giacca addosso. Tutto il peso che avevo preso con il bambino se n’è andato, privandomi di quello strato di calore che tanto vorrei mi avvolgesse. Il freddo dell’aria gelida penetra attraverso la lana e mi fa rabbrividire.

Mi sfilo gli occhiali da sole, e sollevo il viso verso il sole che fa capolino da dietro le nubi. Anche se siamo soltanto a ottobre, la temperatura è calata sensibilmente, come ad avvisarci che l’inverno è vicino. Freddo e neve non mi fanno paura. Anzi, mi offrono una scusa per avvolgere il mio corpo in strati e strati di abiti e nascondermi al mondo. Non ho sempre preferito la solitudine alla compagnia, tuttavia non immaginavo neanche che la mia vita potesse evolversi in questo modo.

Infilo le mani sotto le cosce e mi appoggio allo schienale della panchina. Seduta ad ascoltare i clacson delle auto e le sirene delle navi, accolgo di buon grado questa tregua dagli echi di tristezza che mi riempiono la testa.

«Scusa, sono in ritardo».

Non mi giro. «Tutto ok», rispondo, anche se entrambi sappiamo che è una bugia. Niente è ok, e mi chiedo se qualcosa potrà mai tornare a esserlo. «Com’è andata al lavoro?»

«Tutto ok».

È questo che siamo diventati? Due persone che ripetono a pappagallo l’uno le parole dell’altra? Patrick si siede accanto a me sulla panchina. Il vento gli soffia i capelli castani via dalla fronte. Attorno al collo porta la sciarpa che gli ho comprato due inverni fa. Fare acquisti per lui mi veniva naturale. Conosco la sua marca preferita di scarpe, il modello di cravatta che predilige, e il taglio d’abito che più gli piace. Con tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme, prima da fidanzati e poi da sposati, abbiamo imparato a conoscerci a un livello che nessun altro potrà mai eguagliare. Eppure, nonostante gli anni passati insieme, non abbiamo un manuale che ci spieghi come affrontare il dolore.

«Bene». Torno a fissare l’acqua, domandandomi se le risposte che stavo cercando si trovino in fondo a essa. «Ottimo».

Lui mi copre la mano con la sua, e le nostre dita si intrecciano con un gesto automatico. Lo guardo appena. Sono passati tre mesi dal raschiamento. Da allora, ci rivolgiamo a malapena la parola.

«Ricordi il primo giorno del terzo anno di liceo?». Non aspetta la mia risposta. «Sei entrata in classe con i capelli raccolti in uno chignon da cui spuntava una matita. Indossavi jeans strappati e una felpa con la scritta “Se le cose non ti riescono al primo colpo, il paracadutismo non fa per te”».

«Adoravo quella vecchia felpa logora». La gettai via quando andammo a vivere insieme, appena finito il college. Nella manica si era formato un buco che aveva finito per raggiungere la spalla. «Tu, d’altra parte, non eri un grande fan del paracadutismo».

«Fu un errore lasciarti scegliere il nostro secondo appuntamento». Le sue dita si stringono fra le mie. Ricambio la stretta senza riuscire a fermarmi, accogliendo il calore del suo tocco. «Se solo avessi saputo…».

«Avresti detto di no?». Sorpresa, lo guardo negli occhi e resto in attesa della risposta. Anche se quel giorno era nervoso, si era infilato la tuta ed era salito sull’aereo senza fare obiezioni.

«Tu avresti detto di sì se ti avessi proposto un altro appuntamento?», chiede lui.

«Amavo il paracadutismo», ammetto. La prima volta che provai fu per scommessa, al primo anno di college. Per una ragazza seriosa come me, fu una deviazione più che benvenuta dalla vita quotidiana. In seguito divenne la mia droga, il mio stupefacente naturale. «Sarebbe stato molto difficile se avessi detto di no».

«Allora sono felice di non averlo fatto», replica. Annuisco, cogliendo anche tutto quello che non ha detto: che non ha alcun rimpianto per gli anni passati insieme. «È parecchio che non lo fai più», mi ricorda.

No, è vero. Non l’ho più fatto da quando abbiamo iniziato a cercare di avere un figlio. Dopo il primo aborto, prima mi chiese e poi mi pregò di parlargli, ma io gli risposi che non c’era nulla da dire. Mi concentrai sul tentativo di concepire di nuovo, certa che questo avrebbe risanato qualsiasi ferita provocata dal primo aborto. Ma ciascuno dei fallimenti successivi era servito soltanto ad allontanarci sempre di più.

«Dovresti riprendere», mi dice dolcemente. «Amavi tanto lanciarti con il paracadute».

«A volte amare qualcosa non basta, no?». Entrambi sappiamo che non sto parlando del paracadutismo. Lui mi lascia le dita, e anche se desidero riprendergliele e stringerle forte non mi oppongo. «Hai trovato un posto dove stare?».

La nostra separazione ha attraversato diverse fasi. Dopo l’intervento, lui aveva iniziato a dormire nella camera degli ospiti. Nei fine settimana, seguiva i suoi amici in qualche viaggio o andava a trovare la famiglia in Florida. Mi ero chiesta ad alta voce se ci stessimo separando. Quando lui mi aveva confessato che era alla ricerca di un appartamento io, già provata, avevo sentito il mio cuore spezzarsi ancora di più, ma non avevo detto nulla.

«Sì». La sua risposta è appena udibile alle mie orecchie. «A due isolati da te. Una camera da letto. È un contratto di subaffitto della durata di sei mesi, mentre cerco una soluzione permanente».

In cuor mio mi piace credere che sia rimasto vicino per me, ma la parte razionale del mio cervello mi dice che è solo per comodità. Il nostro attuale appartamento consente a entrambi di raggiungere a piedi il posto di lavoro e tutti i luoghi che frequentiamo abitualmente. Mi chiedo se lo vedrò al nostro ristorante, o intento a leggere il giornale la domenica mattina al bar che sforna bagel freschi, che il titolare sa quanto ci piacciono. Patrick li preferisce leggermente tostati ma strapieni di formaggio spalmabile, mentre io li prendo…

«Jaya?». Dal tono, capisco che non è la prima volta che ripete il mio nome.

«Scusa». Mi massaggio una tempia, sperando che mi aiuti a ritornare al presente. «Per un attimo mi sono persa nei miei pensieri». Volto la faccia dall’altra parte, rifiutandomi di lasciargli intravedere ciò che ho tenuto nascosto, e cioè che quei blackout stanno diventando sempre più frequenti. «Cosa stavi dicendo?»

«L’hai detto ai tuoi?». Esita prima di aggiungere: «Di noi».

«Sì». Mi massaggio il collo per sciogliere la tensione prima di tornare a guardarlo. «Li ho chiamati la settimana scorsa». Una nave passa lentamente davanti a noi, mentre rivivo la conversazione nella mia testa. «Papà mi ha chiesto come stavo, mamma è rimasta in silenzio».

«Jaya», inizia Patrick, ma lo interrompo con un gesto della mano.

«Vado da loro per il fine settimana. Gli spiegherò tutto quando sarò là».

«Vuoi che venga con te?». I suoi occhi penetrano nei miei. «Per aiutarli a capire».

Per mio padre, Patrick è il figlio che non ha mai avuto. Mia madre, invece, nonostante l’abbia accolto e sembrasse felice della nostra unione, ha sempre mantenuto la stessa distanza che riserva a chiunque altro.

«Non farà differenza». Anche se sta cercando di alleviare il peso che mi opprime, sappiamo entrambi che nulla potrà mai cambiare l’atteggiamento distaccato di mia madre. «Si rifiuterà comunque di discuterne».

Le linee attorno alla sua bocca si fanno più marcate, e so che si sta trattenendo dal dire ciò che vorrebbe. Il nostro allontanamento ha avuto inizio quando abbiamo cominciato a provare ad avere un figlio. Mentre io diventavo sempre più impaziente, man mano che passavano gli anni fra trattamenti per la fecondazione assistita e problemi di fertilità, lui si faceva sempre più introverso. Tutti i nostri dialoghi riguardavano i passi necessari al concepimento. Quando finalmente restai incinta per la prima volta, sembrò che la lontananza dei mesi precedenti non ci fosse mai stata. Insieme festeggiammo e insieme sognammo a occhi aperti il nuovo arrivo nella nostra famiglia. Quando, dodici settimane dopo, abortii, io crollai e lui si allontanò. Il dolore invase la mia vita sotto ogni aspetto, senza lasciare alcuno spazio a lui o al nostro matrimonio. Ebbe inizio così un ciclo che si ripeté con gli altri due aborti.

Si alza e si stringe la sciarpa attorno al collo, soffocando ogni spiraglio di ossigeno tra noi. «Passerò alla fine del weekend a prendere il resto della mia roba».

«Sarò a casa». Anche se ha ancora le chiavi, annuisco come se fosse un ospite indesiderato.

«Ci vediamo là».

Vorrei chiedergli di restare, ma non mi escono le parole. Mi si secca la bocca, e diventa impossibile pronunciare qualsiasi frase. Le lacrime mi fanno bruciare gli occhi, ma non cadono. Resto aosservarlo mentre si allontana, finché scompare dalla mia vista. Solo allora guardo avanti e riprendo a fissare lo scorrere dell’Hudson. Quando cala l’oscurità e le luci della città si accendono a indicarmi che è arrivato il momento di andarmene, inizio la mia lunga passeggiata verso casa.

Due

Quando avevo sette anni, volevo imparare ad andare in bicicletta. Mia mamma me ne comprò una con le rotelle, ma io le levai. Con i piedi arrivavo a stento ai pedali. Tutti i giorni montavo sulla bici, e tutti i giorni cadevo. Una delle cadute fu particolarmente violenta, e richiese sette punti di sutura in fronte. A seguito di quell’incidente, mamma portò via la bicicletta e la chiuse a chiave in garage. Alle mie proteste lei rispose che avrei dovuto lasciar perdere, oppure aspettare di crescere un po’ per riprovarci. Mi rifiutai di ascoltarla e portai fuori la bici di nascosto. Il giorno successivo mi ruppi un braccio e mi tagliai un labbro scendendo da una collina. Lei diede immediatamente la bicicletta a un vicino.

Quando pretesi di sapere perché l’aveva fatto, lei rispose: «A volte, Jaya, è meglio lasciar perdere ciò che ci causa dolore».

Sono di fronte alla porta della casa in cui ho trascorso la mia infanzia, nei caotici sobborghi fuori città. Giocherello con la mia chiave, in dubbio se infilarla nella serratura o suonare il campanello. Alla fine, mi metto quel pezzo di metallo in tasca e suono due volte.

«Tesoro». Papà apre la porta e mi attira a sé in un abbraccio affettuoso.

«Ciao, papà». Le mie parole si perdono nei suoi abiti, e la sua risata risuona dal suo corpo nel mio. L’odore di cipolla e aglio misti a spezie permea la casa.

«Mamma è ai fornelli da stamattina, vero?»

«Le basta solo una scusa». Mi passa un braccio attorno alle spalle e mi guida verso la cucina. «Ha preparato i tuoi piatti preferiti». Esita prima di chiedermi: «Tu come stai, tesoro?».

Grata per il tentativo, gli sorrido senza rivelargli la verità. «Sto bene, papà».

Durante la mia infanzia, mio padre era sempre al lavoro. Anche quando era a casa, lasciava la responsabilità di crescere me e gestire la casa a mia madre. Fu lei a impostare la rotta per il nostro rapporto madre-figlia, e la mantenne fino a farci diventare ciò che siamo oggi l’una per l’altra: due estranee unite da un legame di sangue.

Mamma esce dalla cucina, con indosso un ridicolo grembiule che comunica a tutti che il cuoco ha sempre ragione. Come papà, mi attira a sé per un abbraccio, ma il suo è più rapido, e le sue braccia mi circondano a stento.

«Giusto in tempo per la cena». Mamma getta lo sguardo verso l’ingresso per poi riportarlo su di me. «Dove sono i tuoi bagagli? Credevo che saresti rimasta per il fine settimana».

Ha i capelli castano chiaro tirati indietro con un fermaglio. I suoi occhi verde scuro contrastano con la carnagione lievemente olivastra. Sono cresciuta invidiando la bellezza naturale di mia madre. Nella nostra piccola comunità, tutti la ammiravano per il suo aspetto.

Dal canto suo, lei ignorava i complimenti, indossando soltanto abiti semplici e un filo di trucco.

Sollevo la mia borsa extralarge. «Solo una notte. Ho buttato qualche vestito qui dentro». Ansiosa di cambiare argomento, alzo il coperchio di una pentola sul fornello e inspiro. «Ha un profumo delizioso».

Lei resta in silenzio; quindi abbassa la voce, tanto che riesco a udirla a stento: «Hai bisogno di restare con la tua famiglia. Specialmente adesso che Patrick se n’è andato…».

«Patrick non mi ha lasciato». La mia voce risulta più dura di quanto desideri. «Abbiamo deciso di comune accordo che avevamo bisogno di separarci».

È una bugia. Non è stata una decisione. Sono stati gli anni passati io a piangere e lui ad allontanarsi sempre di più, fino a quando non è più stato in grado di sentirmi.

«Perché non riuscite ad avere bambini?», chiede mamma, cogliendomi di sorpresa. Lei si torce le mani.

I miei genitori erano arrivati dall’India freschi di matrimonio. Io, la loro unica figlia, nacqui dopo che papà aveva terminato gli studi da medico e aveva avviato la propria carriera. «Tu sei stata una vera e propria benedizione», era solito raccontarmi mio padre da bambina, ogni volta che chiedevo perché non avessi fratelli o sorelle. «Non sarebbe stato carino nei confronti delle altre famiglie se avessimo chiesto di più dalla vita».

Eppure, di rado mi è capitato di sentirmi una benedizione per mia madre. Al massimo riuscivo a essere una delusione per lei: lo vidi dal modo in cui le sue labbra si strinsero quando persi alla finale della gara di spelling in quinta elementare; dal modo in cui il suo viso sembrò irrigidirsi quando non riuscii a entrare nella squadra delle cheerleader; o dallo sguardo distante che ora vedo nei suoi occhi, mentre contempla la mia incapacità di dare alla luce un bambino.

«Sì». Il suo volto si alza di scatto alla mia risposta, ma rimane in silenzio. Ingoio il rospo che ho in gola, bisognosa di sostegno morale ma non tanto ingenua da aspettarmelo da lei. «A causa dei bambini».

«Lena». Mio padre mi dà qualche pacca sulla schiena mentre lancia un’occhiata alla mamma. «Jaya è appena arrivata. Sediamoci a cena e lasciamole riprendere fiato».

Afferra piatti e posate e apparecchia il tavolo per tre persone. Mamma e io restiamo a guardarlo, pietrificate come due statue. Porta in tavola il cibo e tira indietro due sedie. Mamma si mette a capotavola, papà e io prendiamo posto ai suoi due lati.

«Come ti senti?», chiede papà, con il tono professionale.

«Bene», mento. «Il mio fisico sta guarendo». Dal momento che non mi sono mai confidata con loro, non dico la verità, e cioè che i momenti di oscurità mi perseguitano ovunque, e che i dolori residui dell’intervento mi ricordano ogni giorno la mia perdita.

«Dove andrai a vivere?». Mamma lascia il suo piatto intatto. Ha intrecciato le mani davanti a sé, e la testa è piegata come per un lutto.

«Patrick ha trovato una sistemazione». Limito le mie parole ai fatti, bandendo ogni emozione. «Subaffitto per sei mesi. Una camera da letto. Nello stesso quartiere».

«Resterai da sola nell’appartamento?». I suoi occhi volano verso papà per poi tornare su di me, prima che lei annunci: «Jaya, ti trasferirai da noi».

Tutto il mio corpo si irrigidisce al pensiero di tornare sotto la piccola campana di vetro in cui vivevo da bambina, sotto il costante sguardo di disapprovazione di mia madre. «Mamma, sto bene», dico, rifiutando la sua proposta.

Visti i precedenti, presumo che passerà ad altri argomenti. Non riesco a immaginare che lei mi voglia qui più di quanto io sia entusiasta di tornare.

«Tu non stai bene», dice lei, con mio grande stupore. «Puoi mentire a te stessa e a noi riguardo a tutto il resto, ma almeno, per favore, ammetti questo. Tu non stai bene».

L’oscurità inizia ad avanzare. «Non voglio parlarne», dico, desiderando disperatamente di chiudere la conversazione. «Non con te». Gravata dal peso di tutta la delusione per le passate gravidanze, mi sento troppo stanca per affrontarla.

Lei si alza e spinge con cura la sedia di nuovo al suo posto. Senza una parola, esce dalla cucina e sale le scale, diretta verso la sua stanza. Nel silenzio che segue, vengo sopraffatta dalla vergogna.

«Mi dispiace». Il mio stomaco brontola per la fame, ma lo ignoro. Faccio un respiro profondo per imbrigliare le emozioni che minacciano di straripare. Alzo lo sguardo e incontro quello addolorato di papà. «Non mi aspettavo che tirasse fuori l’argomento».

«Tua madre ti vuole bene».

Trattengo a stento una risata. «Il suo concetto di “voler bene” si limitava al portarmi a scuola e nutrirmi».

Persino mentre lo dico, vengo assalita dai sensi di colpa. Anche se mia madre manteneva un atteggiamento distante, ogni volta che provvedeva a me – preparando con attenzione i miei piatti preferiti, stirando alla perfezione i miei abiti, partecipando agli eventi scolastici, a cui assisteva con ansia – mi convincevo che fosse amore. Mia madre era fisicamente lì per me in ogni modo tangibile. È il legame intangibile che, chissà come, ci è sempre mancato.

«Adesso non può pretendere di entrare nella mia vita».

«Tua madre ha fatto del suo meglio», dice lui lentamente.

«Lo so, papà». Ritenendo che sia più sicuro chiudere qui la questione, prendo alcuni contenitori Tupperware. «Possiamo conservare gli avanzi in frigo».

«Jaya». Aspetta fino a quando non mi volto verso di lui, e poi aggiunge: «In questo momento sta soffrendo». Mi sento trafiggere dalla rabbia. Anch’io sto soffrendo, ma mio padre ha sempre messo mia madre al primo posto. «Ha ricevuto notizie dall’India», spiega. «Ha la testa altrove».

«Dall’India? Che tipo di notizie?».

Mamma si è sempre rifiutata di parlare della sua infanzia in India, e non siamo mai andati a visitarla. Da bambina, spinta dalla curiosità, le avevo chiesto molte volte di parlarmi del suo Paese natale, ma ogni volta rispondeva: «Concentrati sul futuro, Jaya, non sul passato». I genitori di papà morirono prima che io nascessi, ed essendo figlio unico aveva ben pochi parenti da cui tornare. Ricordo vagamente le poche volte che i fratelli di mamma vennero in visita dall’Inghilterra e dall’Australia.

«Papà?», ripeto quando lo vedo lanciare uno sguardo preoccupato verso le scale.

Mi guida nel suo ufficio, rivestito con pannelli di ciliegio, che mamma ha trascorso ore a decorare con cura. Lo studio è abbellito da motivi scolpiti in quercia, e il pavimento in legno massello scuro è coperto da un tappetino egiziano. Un’antica lampada da tavolo illumina la stanza.

Quando vidi quanto era felice di decorare l’ufficio di mio padre, chiesi a mia madre di aiutarmi a ridecorare anche la mia stanza. A dieci anni, ero alla disperata ricerca di un modo per legare con lei. Mamma esplorò le opzioni a sua disposizione e mi mise davanti una decina di campioni cromatici per le pareti e una rivista di arredamento. Mi disse di fare la mia scelta e se ne andò. Interpretando il suo atteggiamento come un rifiuto, scartai i suoi campionari e dipinsi la stanza di nero, con mobili abbinati. Anche se il periodo dark durò un anno intero, lei non pronunciò mai una parola di disapprovazione.

Dal cassetto della scrivania, papà tira fuori una lettera tutta spiegazzata. La legge con fatica e con inaspettata circospezione. è sempre stato un uomo pieno di energia e vitalità, qualunque cosa accadesse, mentre mamma è quella tranquilla, attenta a misurare ogni passo. Lui dispensava leggerezza, in contrasto con la pesantezza di lei. Eppure mai una volta lui si è allontanato dal suo fianco.

«Tua madre l’ha buttata via senza dirmi niente. L’ho trovata nel bidone della spazzatura». Mi consegna la lettera con mani tremanti. «Suo fratello l’ha contattata per chiederle di tornare a casa. Suo padre, tuo nonno – Deepak – è malato».

Cara Lena, spero che questa lettera ti trovi bene, sorellina. Ti scrivo perché nostro padre è gravemente malato. Ravi, uno dei domestici in servizio quando eravamo piccoli, teme che non gli resti più molto tempo da vivere. Dice che nostro padre ha qualcosa per te. Non ti chiederei mai di tornare in un luogo che ti ha causato tanto dolore, ma sarei venuto meno ai miei doveri di fratello se non ti avessi informata delle condizioni di nostro padre. Samir, Jay e io gli abbiamo detto addio decenni fa, quando abbiamo lasciato l’India. Qualunque sia la tua decisione, sappi che ti vogliamo bene e che siamo dalla tua parte.

Tuo fratello,

Paresh

Senza chiedere nulla, affermo: «Non ci andrà».

«No, infatti». Si appoggia allo schienale della sedia, facendo stridere il cuoio sotto il suo peso. «Nulla di quello che dico potrà farle cambiare idea». Si frega gli occhi con indice e pollice. «Ma posso dire che la decisione la turba. Temo la rimpiangerà per il resto della sua vita».

Sdraiata sul letto della mia infanzia, osservo i raggi di luna attraversare la finestra e ballare sul soffitto. L’orologio emette un lieve bip al cambio dell’ora. Le tre di notte. Esausta, vorrei dormire, ma il sonno non arriva. Mi giro prima a sinistra e poi a destra. Mi tiro su sugli avambracci e prendo a pugni il cuscino fino ad appiattirlo, poi ci riprovo. Non riuscendoci, getto il cuscino a terra e mi sdraio direttamente sul lenzuolo.

Mi alzo di scatto quando sento un rumore provenire dal piano di sotto. Ascolto i passi sulle scale e il frigorifero che si apre. Memore della passione di mio padre per gli spuntini a notte fonda, mi infilo la vestaglia e scendo. Il fascio di luce sotto la porta della cucina mi indica la mia meta finale. Apro la porta dai battenti di legno e vedo mamma seduta al tavolo della cucina, con la testa fra le mani. Al mio ingresso la solleva di scatto e ci fissiamo a vicenda.

«Pensavo fosse papà che cercava qualcosa da mettere sotto i denti», mormoro, arretrando automaticamente di un passo.

«Avevo voglia di un bicchiere di latte», dice mamma, ma non ci sono bicchieri in vista. «Posso prepararti qualcosa?». Si alza senza aspettare una risposta, e tira fuori un pentolino e del latte da riscaldare. Poi, apre una scatola di biscotti e la posa sul tavolo. «Hai perso così tanto peso dopo che i bambini…». Si blocca, come per trattenersi, e rimane in silenzio.

«Sto bene». Fisso lo spazio che ci separa, incerta.

«Ho dormito stamattina». Si tormenta le mani con lo sguardo fisso sul pavimento. «È una cosa che mi scombina sempre il ritmo sonno-veglia». Appena prima che il latte trabocchi, lei toglie il pentolino dal fornello, quindi versa il liquido bianco in due tazze e le poggia sul tavolo vicino ai biscotti. Nel notare che rimango in piedi, mormora: «Dovresti berlo finché è ancora caldo».

Mi siedo, e solo quando addento un biscotto si risiede anche lei. È bravissima a prendersi cura degli altri, attenta a ogni mia esigenza come una domestica ben istruita. Nel silenzio, riesco a sentire il rumore che produco mentre mastico e ingoio un boccone di latte e biscotti. Lei mi osserva, seguendo con lo sguardo ogni mia mossa. Quando il silenzio si protrae, alla fine dico: «Papà mi ha detto di tuo padre». Mi fermo un attimo prima di aggiungere: «Vorrei che avessi detto qualcosa»

«Non è importante». Il suo volto si irrigidisce, il suo corpo sembra ripiegarsi su sé stesso.

«È tuo padre». Scioccata, cerco di comprendere questa donna che conosco appena. «Certo che è importante».

«Lascia perdere, Jaya».

Usa la stessa voce di quando ero piccola, quella che non ammetteva discussioni o repliche. La mia colonna vertebrale si irrigidisce, e sento drizzarsi i peli sulla nuca.

«Sta morendo e tu ti rifiuti di tornare a casa?». I suoi occhi si stringono, come per avvertirmi, ma io sono troppo stanca per farci caso. «Perché?»

«Fa’ attenzione a parlare di cose di cui non sai nulla», risponde lei.

«Allora spiegamele». Da piccola, ero invidiosa quando gli altri bambini parlavano di andare a trovare i loro nonni. Io imploravo di far visita a un nonno e a una nonna acquisita di cui non sapevo nulla. Le mie richieste e le mie preghiere venivano sempre liquidate con un secco no, seguito dal silenzio. Ora che mi viene negata una mia famiglia con dei bambini, mi aggrappo all’unica famiglia che mi è rimasta. «Perché non hai mai parlato di lui? Perché non siamo mai andati a trovarlo?»

«Non è un tuo problema».

«Sì che lo è». Sento l’oscurità che inizia ad avvolgermi. Sbatto le palpebre per mantenere la concentrazione, ma per qualche secondo tutto diventa nero. Chiudo gli occhi e faccio un respiro profondo. Quando li riapro, lei sta fissando il tavolo, la testa abbassata. Mi passo la mano sul viso per riprendere il controllo. «È anche la mia famiglia», le ricordo. «Perché lo odi?»

«Non capiresti», sussurra con parole lente e ben scandite. «Per favore, smettila». Si alza per andarsene.

«Mi hai a stento accennato due cose quando ero piccola». Adagio, alza gli occhi a incontrare il mio sguardo e sussulta. «Non siamo mai andati a trovare i tuoi fratelli. E ora ignori tuo padre?». Avverto il bisogno di farle del male, anche solo per distrarmi dal mio dolore. «Chi sei tu?». Lei si ritrae come se le avessi tirato uno schiaffo. Gli occhi le si riempiono di lacrime, e mi sento travolgere dai sensi di colpa. «Mamma», sussurro, ma lei alza una mano per farmi tacere.

«La mia matrigna mi ha fatto promettere di non tornare più in India dopo il mio matrimonio». Il suo labbro inferiore trema. «E mio padre si è detto d’accordo».

Sconvolta dalla rivelazione, chiedo: «Che genere di padre farebbe una cosa simile?»

«Il genere di padre che sapeva qual era la cosa migliore da fare». Solleva una delle sue mani delicate e si copre il viso. Prende un respiro profondo prima di incontrare di nuovo il mio sguardo.

«Mamma?». Cerco fra le mie conoscenze limitate un motivo per cui suo padre avrebbe permesso una cosa del genere, ma ogni possibile spiegazione si rivela inadeguata. Fa per andarsene, ma la fermo. «Per favore, dimmi perché».

Da troppo tempo mi vengono negate delle risposte. Sono stata lasciata all’oscuro riguardo al motivo per cui il mio corpo si rifiuta di ospitare un bambino. Ho perso l’uomo che amo senza una ragione. Non ho mai capito perché la madre di cui avevo bisogno mantenesse una distanza costante, come se avesse paura di venirmi vicino.

Ora pretendo almeno una parte della verità. La giornalista che è in me desidera conoscere la storia dietro alle motivazioni che hanno spinto un padre a chiedere una cosa simile. La figlia che è in me ha bisogno di comprendere perché mia madre ha acconsentito. Ma per quanto viva, la mia speranza sembra sempre destinata a spegnersi rapidamente, e anche questa volta non fa eccezione. Riesco a vedere il suo rifiuto prima ancora che lei scuota la testa.

«La promessa è stato il prezzo che ho dovuto pagare per essere nata. È tutto ciò che hai bisogno di sapere». Con voce stanca, mi augura la buonanotte…

Foto presa dal web

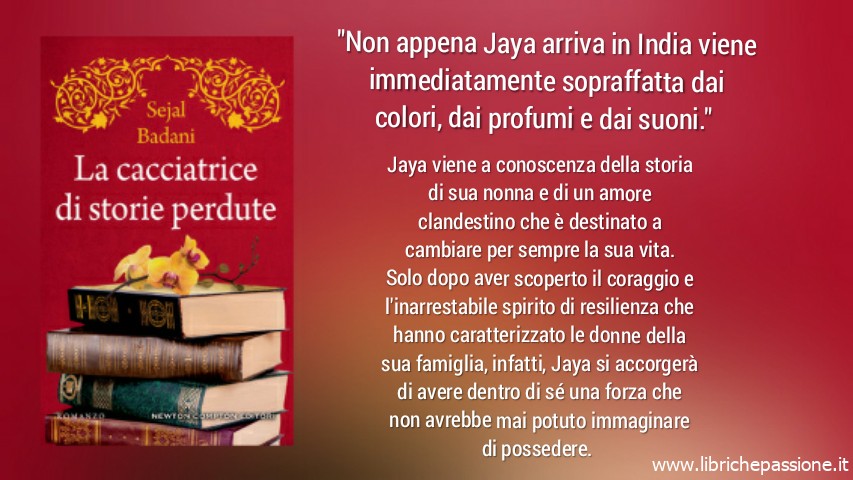

Sejal Badani È un avvocato che ha deciso di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. I suoi romanzi sono stati bestseller di «USA Today», «Wall Street Journal» e «Washington Post». Adora ascoltare musica, viaggiare e tenersi in contatto con i suoi lettori.