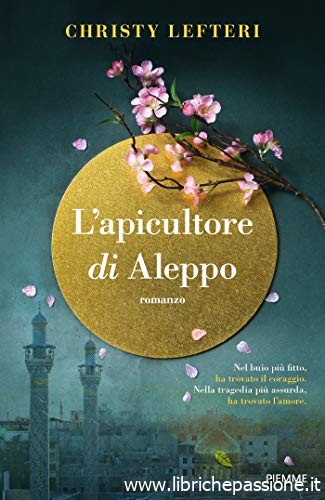

“L’apicultore di Aleppo”

Christy Lefteri

Casa editrice: Piemme

Data di pubblicazione: 24 Settembre 2019

Trama

Si può restare attaccati a un sogno, quando tutto il resto è perduto? Le api non avevano segreti per Nuri, negli anni felici della sua vita ad Aleppo: le conosceva, ne sapeva interpretare le danze, i ritmi, l’incredibile miracolo della loro società perfettamente unita. La sua vita, in Siria, era semplice e insieme ricca; lui si occupava delle arnie, sua moglie Afra inventava mille colori per dipingere il mare con le sue mani e i suoi occhi di artista, il piccolo Sami giocava tranquillo. Ma poi la Siria ha cominciato a cadere a pezzi, e così la famiglia di Nuri. Adesso, Sami non c’è più, e Afra è diventata cieca: nei suoi occhi, che hanno improvvisamente smesso di vedere, Nuri rivede ogni giorno il suo stesso dolore, e tutto ciò che, insieme, hanno perduto. Ma negli occhi color del miele di sua moglie, Nuri trova anche dell’altro: una ragione per resistere, per lottare, per continuare a vivere. Lottare per lei come per la piccola ape senza ali che adesso Nuri sta curando proprio lì, in Inghilterra, dove lui e Afra sono arrivati dopo un viaggio pericoloso e straordinario. Un viaggio che Nuri ha voluto intraprendere per seguire l’unico sogno che gli resta. Quello di tornare, un giorno, a sentire la risata di Afra, che era la cosa più bella del mondo. Sulla scia de Il cacciatore di aquiloni, L’apicultore di Aleppo è stato l’evento editoriale del 2019, tuttora ai vertici delle classifiche inglesi e in corso di traduzione nel mondo. Un romanzo commovente, importante e coraggioso, che parla di speranza e di amore. L’amore che, da solo, è in grado di farci vedere di nuovo.

Estratto

Per papà e anche per S

1

Ho paura degli occhi di mia moglie. Lei non vede fuori e nessuno può vederle dentro. I suoi occhi sono come pietre, pietre grigie, pietre di mare. Guardatela. Guardate come se ne sta seduta sul bordo del letto, la camicia da notte in terra, a rotolarsi fra le dita la biglia di Mohammed in attesa che io la vesta. Me la prendo comoda a infilarmi calzoni e camicia, perché sono così stanco di doverla vestire. Guardate le pieghe della sua pancia, ambrate come miele del deserto, più scure nei solchi, e le lievi, lievissime linee d’argento sulla pelle dei suoi seni, e i minuscoli tagli che le segnano la punta delle dita, dove un tempo le creste e le valli erano macchiate di colori a olio, azzurro, giallo o rosso. Un tempo la sua risata era d’oro, si vedeva oltre che sentirla. Guardatela, perché credo che lei stia scomparendo.

«Ho avuto una notte di sogni frammentati» dice. «Riempivano la stanza.» I suoi occhi fissano un punto appena alla mia sinistra.

«In che senso?»

«Erano sogni a pezzi, sparsi dappertutto. Non capivo se ero sveglia o dormivo. I sogni invadevano la stanza come uno sciame. E non riuscivo a respirare.»

La guardo in faccia, confuso. Ancora nessuna espressione. Non le dico che io ormai sogno soltanto di uccidere, ed è sempre lo stesso sogno; siamo solo io e quell’uomo, impugno la mazza e la mano mi sanguina; lui è in terra sotto gli alberi e mi dice qualcosa che non riesco a sentire.

«E mi fa male» dice lei.

«Dove?»

«Dietro gli occhi. Un dolore tremendo.»

Mi inginocchio davanti a lei e guardo nei suoi occhi. C’è il vuoto lì dentro, e mi spaventa. Tiro fuori di tasca il telefono e le punto negli occhi la luce della torcia. Le pupille si dilatano.

«Non vedi proprio niente?» chiedo.

«No.»

«Nemmeno un’ombra, un cambio di tono o di colore?»

«Solo nero.»

Rimetto in tasca il telefono e mi allontano da lei. Da quando siamo qui è peggiorata. È come se la sua anima stesse evaporando.

«Puoi portarmi dal dottore?» chiede. «Perché il dolore è insopportabile.»

«Ma certo» le dico. «Presto.»

«Quando?»

«Appena arrivano i documenti.»

Sono contento che Afra non possa vedere questo posto. Anche se le piacerebbero i gabbiani, il modo folle in cui volano. Ad Aleppo il mare è lontano. Sì, sono sicuro che questi uccelli le piacerebbero, e forse anche la costa, perché lei è cresciuta sul mare mentre io vengo dalla parte orientale di Aleppo, dove la città incontra il deserto.

Quando ci siamo sposati ed è venuta a vivere con me le mancava così tanto il mare che si era messa a dipingere l’acqua, ovunque ne trovasse. L’intera regione arida della Siria è costellata di oasi e ruscelli e fiumi che si riversano in paludi e laghetti. Prima che nascesse Sami seguivamo l’acqua, e lei la dipingeva a olio. C’è un quadro del fiume Quwayq che mi piacerebbe rivedere. L’aveva fatto sembrare uno scarico per l’acqua piovana che scorreva attraverso il parco. Afra aveva il dono di scorgere la verità nel paesaggio. Il quadro, e il suo misero fiume, mi ricordano la lotta per la sopravvivenza. A una trentina di chilometri a sud di Aleppo il fiume si arrende all’arida steppa siriana ed evapora nelle paludi.

I suoi occhi mi fanno paura. Ma le pareti umide, e i fili elettrici sul soffitto e i cartelloni… non so come li prenderebbe, se potesse vedere. C’è un cartellone proprio qui davanti, dice che siamo in troppi, che quest’isola sprofonderà sotto il nostro peso. Sono contento che sia cieca. Fa impressione che io lo dica, lo so! Se potessi darle una chiave per aprire la porta su un altro mondo, allora vorrei che tornasse a vedere. Ma dovrebbe essere un mondo molto diverso da questo. Un mondo sul quale il sole sta per sorgere, tingendo appena le mura della città vecchia e le casette addossate le une alle altre, e le ville e i palazzi e gli alberghi e i vicoli e i mercati all’aperto, dove migliaia di collanine appese risplendono a quella prima luce, e infine il deserto, ancora più in là, oro su oro e rosso su rosso.

Ci sarebbe anche Sami, che ancora sorride e corre fra i vicoli con le scarpette da ginnastica consumate, gli spiccioli in mano per andare a comprare il latte al negozio. Se mai vi capitasse di veder morire qualcuno, non guardatelo negli occhi. Cerco di non pensare a Sami. Ma Mohammed? Il piccolo Mohammed con gli occhi nerissimi. Il bambino che viaggiava da solo. Ancora aspetto che trovi la lettera e i soldi che gli ho lasciato sotto il barattolo di Nutella. A Sami non riesco a pensare. Però mi aspetto di rivedere Mohammed. Mi aspetto che un giorno sentirò bussare alla porta e quando andrò ad aprire me lo troverò davanti e gli dirò: «Ma come hai fatto ad arrivare fin qui, Mohammed? Fino in Inghilterra? Come hai fatto a trovarci?».

Ieri nel bagno comune ho visto un ragazzo, riflesso nello specchio offuscato dal vapore. Aveva una maglietta nera, e un’aria familiare, ma quando mi sono girato era soltanto l’uomo arrivato dal Marocco, che pisciava seduto sulla tazza. «Dovresti chiudere la porta a chiave» mi ha detto nell’arabo del suo paese.

Non ricordo il suo nome, ma so che viene da un posto vicino a Taza, ai piedi delle montagne del Rif. L’altra sera mi ha detto che forse lo manderanno al centro di espulsione in un posto che si chiama Yarl’s Wood, o almeno così gli ha detto l’assistente sociale. Oggi la incontrerò io. Il marocchino dice che è bellissima, che assomiglia a una ballerina di Parigi con cui ha fatto l’amore una volta in un albergo di Rabat, molto prima di sposare sua moglie. Mi ha chiesto della vita in Siria. Gli ho raccontato delle mie arnie ad Aleppo.

La sera la padrona di casa ci porta il tè con il latte. Il marocchino è vecchio, avrà ottanta o forse novant’anni. Ha l’aspetto e l’odore del cuoio. Legge How to Be a Brit e a volte sorride fra sé. Tiene il cellulare in grembo e alla fine di ogni pagina si ferma e lo controlla, ma non lo chiama mai nessuno. Non so chi stia aspettando e come sia arrivato qui e come mai abbia fatto un viaggio del genere alla sua età, perché sembra uno in attesa di morire. Non sopporta che i non musulmani piscino in piedi.

Siamo una decina, in questo bed & breakfast malridotto vicino al mare, tutti provenienti da paesi diversi, tutti in attesa. Può darsi che ci tengano, può darsi che ci mandino via, ma ormai non possiamo più decidere granché. Quale strada prendere, di chi fidarci, se alzare di nuovo la mazza e uccidere un uomo. Tutte cose del passato. Si dissolveranno in fretta, come il fiume.

Dalla gruccia nell’armadio prendo l’abaya di Afra. Lei mi sente e si alza, le braccia sollevate. Sembra invecchiata, adesso, però si comporta come fosse più giovane: è come se fosse tornata bambina. I suoi capelli hanno il colore e la consistenza della sabbia: li abbiamo dovuti tingere per le foto, per renderla meno araba. Glieli raccolgo in una crocchia e le avvolgo la testa nello hijab, che fermo con una molletta mentre lei guida le mie dita, come fa sempre.

L’assistente sociale arriverà all’una, e tutti i colloqui si svolgeranno in cucina. Vorrà sapere come siamo arrivati qui e cercherà un pretesto per mandarci via. Ma so che se le dirò le cose giuste, se riuscirò a convincerla che non sono un assassino, allora ci verrà concesso di restare perché noi siamo quelli fortunati, quelli che arrivano dal posto peggiore del mondo. Il marocchino non ha altrettanta fortuna; lui deve fornire altre prove. È seduto in salotto vicino alla portafinestra, con un orologio da tasca fra le mani, lo culla come se covasse un uovo. Lo fissa, in attesa. Di cosa? Quando si accorge della mia presenza dice: «Non funziona, sai. Si è fermato su un altro tempo». Lo solleva in piena luce reggendolo per la catena e lo fa dondolare dolcemente, quell’orologio fermo, fatto di

bronzo

era il colore della città sotto di noi. Abitavamo in una casetta con una camera da letto in collina. Dall’alto si vedevano bene l’architettura disordinata e lo splendore di cupole e minareti, e in lontananza spuntava la cittadella.

In primavera era bello starsene seduti in veranda; si sentiva il profumo di terra del deserto e si vedeva il sole rosso che tramontava. D’estate invece ce ne stavamo dentro con il ventilatore, un asciugamano bagnato in testa e i piedi in una catinella d’acqua fredda, perché il calore era quello di un forno.

In luglio la terra si inaridiva, ma in giardino avevamo albicocchi e mandorli e tulipani e iris e fritillarie. Quando il fiume si seccava scendevo fino allo stagno per l’irrigazione a procurarmi l’acqua per il giardino, per mantenerlo in vita. In agosto era come tentare di rianimare un cadavere, così guardavo le piante che morivano e si fondevano con il terreno. Quando era più fresco facevamo una passeggiata e guardavamo i falchi che solcavano il cielo verso il deserto.

Avevo quattro arnie in giardino, impilate una sopra l’altra. Non sopportavo di stare lontano dalle api. Le altre erano in un campo alla periferia est di Aleppo. La mattina mi svegliavo prestissimo, prima del sole, prima del richiamo alla preghiera del muezzin. In auto percorrevo i quaranta chilometri per raggiungere gli apiari e arrivavo quando il sole stava per sorgere, i campi pieni di luce, il ronzio delle api un’unica nota purissima.

Le api formavano una società ideale, un piccolo paradiso nel caos. Le operaie coprivano grandi distanze per procurare il cibo, si spingevano fino ai campi più lontani per raccogliere il nettare dai fiori di limone e di trifoglio, dalla nigella e dall’anice, dagli eucalipti e dal cotone, dal biancospino e dall’erica. Mi prendevo cura delle api, le allevavo, controllavo le arnie per evitare infestazioni o malattie. A volte ne costruivo di nuove, dividevo le colonie o allevavo le regine: prendevo le larve da un’altra colonia e osservavo le api nutrici che le crescevano a pappa reale.

Dopo, durante la stagione del raccolto, controllavo le arnie per vedere quanto miele avessero prodotto le api, poi collocavo i favi negli estrattori e riempivo le vasche di raccolta, eliminando i residui per vedere il miele dorato che c’era sotto. Era mio dovere proteggere le api, farle crescere sane e forti mentre loro si incaricavano di produrre il miele e impollinare la terra per mantenerci vivi.

Era stato mio cugino Mustafa a introdurmi all’apicultura. Suo padre e suo nonno erano stati apicultori nelle verdi vallate a ovest della catena dell’Anti-Libano. Mustafa era un genio con il cuore di un bambino. Aveva studiato fino a diventare professore all’Università di Damasco, dove conduceva ricerche sulla composizione del miele. Continuamente in viaggio tra Damasco e Aleppo, mi aveva chiesto di occuparmi dei suoi apiari. Mi aveva insegnato moltissimo sul comportamento delle api e come trattarle. Le api locali erano rese aggressive dal caldo, ma lui mi aveva mostrato come capirle.

Quando l’università chiudeva nei mesi estivi Mustafa mi raggiungeva a tempo pieno ad Aleppo; insieme lavoravamo sodo, per ore e ore: alla fine pensavamo come api, mangiavamo persino come api! Ci nutrivamo con polline mescolato con il miele, per continuare a lavorare con quel caldo.

All’inizio, quando avevo solo vent’anni ed ero ancora inesperto del lavoro, le nostre arnie erano fatte di materia vegetale ricoperta di fango. In seguito avevamo rimpiazzato gli alveari di corteccia di sughero e terracotta con cassette di legno, e ben presto arrivammo ad avere ben cinquecento colonie. Producevamo almeno dieci tonnellate di miele all’anno. C’erano così tante api, e mi facevano sentire vivo. Quando mi allontanavo da loro era come se una grande festa finisse. Anni dopo, Mustafa aprì un negozio nella parte nuova della città. Oltre al miele, vendeva cosmetici a base di miele, ricche creme dal dolce profumo e saponi e prodotti per capelli, tutti derivati dalle nostre api. Aveva avviato quell’attività per sua figlia. Anche se all’epoca era ancora piccola, era convinto che da grande avrebbe studiato agraria proprio come suo padre. Così Mustafa chiamò il negozio “Il paradiso di Aya” e le promise che un giorno, se si fosse impegnata negli studi, sarebbe diventato suo. Le piaceva venire in negozio e annusare i saponi e spalmarsi le creme sulle mani. Era molto sveglia per la sua età. Ricordo che una volta aveva detto: «Il mondo profumerebbe come questo negozio se non esistessero le persone».

Mustafa non voleva una vita tranquilla. Si impegnava continuamente per avere di più e sapere di più. Non ho mai conosciuto un altro come lui. Per quanto l’attività fosse cresciuta – avevamo clienti importanti in Europa, in Asia e nel Golfo – ero sempre io a occuparmi delle api, era di me che si fidava. Diceva che avevo una sensibilità rara che a molti mancava, che capivo i loro ritmi e i loro comportamenti. Aveva ragione. Avevo imparato ad ascoltarle davvero, e parlavo con loro come se fossero un unico corpo vivo con un solo cuore perché, dovete sapere, le api lavorano sempre insieme e, persino quando alla fine dell’estate i fuchi vengono uccisi dalle operaie per risparmiare le riserve di cibo, lavorano comunque come un’unica entità. Comunicano fra loro con una danza. Mi ci sono voluti anni di strenuo lavoro per comprenderle, ma quando ci sono riuscito il mondo attorno a me non ha più avuto lo stesso aspetto né lo stesso suono.

Ma con il trascorrere degli anni il deserto avanzava lentamente, il clima diventava più ostile, i fiumi si inaridivano, i contadini non ce la facevano più; solo le api resistevano alla siccità. «Guarda queste piccole guerriere» diceva Afra quando veniva a visitare gli apiari con Sami. «Guarda come continuano a lavorare mentre tutto il resto sta morendo!» Pregava per la pioggia, pregava sempre per la pioggia perché temeva le tempeste di sabbia e la siccità. Quando stava per arrivare una tempesta di sabbia, dalla nostra veranda vedevamo il cielo sopra la città che diventata viola, e nell’aria risuonava un sibilo profondo, e Afra correva a chiudere tutte le porte di casa, sbarrava le finestre e fissava le imposte.

Ogni sabato andavamo a cena a casa di Mustafa. Dahab e Mustafa cucinavano insieme e lui misurava meticolosamente sui piatti della bilancia ogni ingrediente, ogni spezia, come se il più piccolo errore potesse rovinare il pasto. Dahab era alta quasi quanto il marito, gli si piazzava accanto e scuoteva la testa come le avevo visto fare con Firas e Aya. «Sbrigati» gli diceva. «Sbrigati! A questo ritmo mangeremo direttamente sabato prossimo.» Lui canticchiava fra sé mentre cucinava, e ogni venti minuti si interrompeva per andare fuori a fumare, nel cortile sotto l’albero in fiore, la sigaretta stretta fra i denti.

Io lo accompagnavo, ma in quei momenti Mustafa restava in silenzio, gli occhi lucidi per il calore dei fornelli, i pensieri altrove. Aveva cominciato a temere il peggio prima di me, e scorgevo la preoccupazione nelle rughe sulla sua faccia.

Abitavano al pianterreno di un condominio, con un cortile chiuso su tre lati dai muri delle case dei vicini, che lo rendevano sempre fresco e pieno di ombra. Dai balconi sopra di noi rotolavano giù i rumori degli altri inquilini: brandelli di conversazioni, musica, mormorii sommessi di programmi televisivi. In quel cortile c’erano una vite carica di grappoli d’uva e un gelsomino che si arrampicava su un muro, mentre un altro era coperto di scaffali con sopra barattoli vuoti e fette di favi.

Un tavolo di metallo da giardino sistemato sotto l’albero di limone riempiva buona parte del cortile, ma lungo i lati c’erano mangiatoie per uccelli e un minuscolo riquadro di terra in cui Mustafa cercava di coltivare delle erbe. Di solito si avvizzivano perché non c’era abbastanza sole. Guardavo mio cugino che schiacciava il bocciolo di un fiore di limone fra pollice e indice e ne aspirava il profumo. In quei momenti, nella quiete di un sabato sera, la sua mente si metteva al lavoro, contemplava, mai placata, mai a riposo. «Pensi mai a come sarebbe avere una vita diversa?» mi chiese una di quelle sere.

«In che senso?»

«A volte mi spaventa il modo in cui la vita può andare in un verso o nell’altro. E se io facessi l’impiegato in qualche ufficio? E se tu avessi dato retta a tuo padre e fossi rimasto a lavorare con lui nel negozio di tessuti? Abbiamo molto di cui essere grati.»

A quello non risposi. Mentre la mia vita avrebbe potuto facilmente prendere un’altra direzione, non c’era verso che Mustafa potesse finire in un ufficio, era una paura priva di fondamento, perciò capii che doveva esserci un lato oscuro nelle sue parole: già cominciava a nutrire il timore di perdere tutto, come se qualche eco del futuro fosse tornata indietro a sussurrargli all’orecchio.

Con grande irritazione di Mustafa, Firas non accennava mai ad alzarsi dal computer per dare una mano con la cena. «Firas!» gli urlava Mustafa tornando in cucina. «Muoviti, prima di finire incollato a quella sedia!» Ma il ragazzino, in canottiera e calzoni corti, non si schiodava dalla sedia di vimini in salotto. Era allampanato, con la faccia lunga e i capelli sempre un po’ incolti e, quando rivolgeva il suo sorriso di sfida al padre, per un attimo somigliava a uno di quei cani da caccia Saluki, quelli che si trovano nel deserto.

Aya, che aveva solo un anno in più di suo fratello, teneva per mano Sami e preparava la tavola; all’epoca lui aveva tre anni e trotterellava con la sicurezza di un ometto con una missione da compiere. Aya gli dava un piatto vuoto o un bicchiere da portare, così gli sembrava di rendersi utile. Aya aveva lunghi capelli dorati come sua madre, e Sami si divertiva a tirarle i riccioli fino a distenderli tutte le volte che lei si chinava, esplodendo in risatine quando tornavano ad arricciarsi appena li lasciava andare. E poi arrivava il momento in cui tutti eravamo coinvolti, persino Firas – che Mustafa trascinava via dalla sedia agguantandolo per un braccio ossuto – e portavamo sul tavolo nel cortile piatti fumanti e insalate colorate e salse e pane. A volte c’era una zuppa di lenticchie rosse e patate dolci con cumino, oppure kawaj con manzo e zucchine, o cuori di carciofo ripieni o stufato di fagiolini verdi, o insalata di bulgur con il prezzemolo, o spinaci con pinoli e melograno. E poi baklava intrisi di miele e frittelle ameweh che grondavano sciroppo, o albicocche in barattolo preparate da Afra. Firas si attaccava al cellulare e Mustafa glielo strappava di mano e lo infilava in uno dei barattoli vuoti, ma non si arrabbiava mai davvero con il figlio: persino quando battibeccavano c’era sempre una certa dose di umorismo fra loro.

«Quando lo riavrò?» chiedeva Firas.

«Quando nevicherà nel deserto.»

Ma prima che il caffè arrivasse in tavola, il cellulare aveva lasciato il barattolo ed era tornato fra le mani di Firas. «La prossima volta, Firas, non te lo metterò in un barattolo vuoto!»

Finché cucinava o mangiava, Mustafa era felice. Solo più tardi, quando il sole era tramontato, e soprattutto quando l’aria era ferma e pesante e ci sommergeva il profumo del gelsomino notturno, la sua faccia sembrava crollare e allora sapevo che stava pensando, che l’immobilità e oscurità della notte gli avevano di nuovo portato i sussurri del futuro.

«Cosa c’è, Mustafa?» gli chiesi una sera mentre Dahab e Afra stavano caricando la lavastoviglie dopo cena, e la risata tonante di Dahab faceva levare in volo gli uccelli dal palazzo verso il cielo notturno. «Ultimamente non sembri più tu.»

«La situazione politica peggiora» rispose lui, ma era quello che diceva sempre, anche quando non glielo chiedevo. Sapevo che aveva ragione, sebbene nessuno di noi volesse parlarne, ma quella volta spense la sigaretta e si strofinò gli occhi con il dorso della mano.

«Andrà molto peggio… lo sappiamo tutti, no? Eppure cerchiamo di continuare a vivere come abbiamo sempre fatto.» Si cacciò in bocca una frittella, come a sottolineare quello che aveva appena detto. Non c’erano ancora state le proteste né la strage degli studenti a Damasco, ma il paese era sempre più in fermento. Dovevo aver abbassato lo sguardo, a quel punto, e forse mi aveva letto in faccia la preoccupazione, perché subito dopo mi aveva detto, questa volta sorridendo: «Ti dico io cosa si fa! Inventiamo qualche nuova ricetta per Aya. Ho delle idee: miele all’eucalipto con lavanda!». E gli brillavano gli occhi mentre apriva il computer e cominciava a creare la composizione esatta di quel nuovo sapone e chiamava Aya, che si era messa a giocare con Sami. Quanto adorava Aya, quel bambino! Non voleva altro che starle vicino, la cercava continuamente con quei suoi grandi occhi grigi. Erano dello stesso colore di quelli della madre. Color pietra, ma dalle mille sfumature. Il colore degli occhi dei neonati prima di diventare castani, solo che i suoi erano rimasti così. Sami seguiva Aya dappertutto, le si aggrappava alla sottana, e allora lei lo sollevava in alto fra le braccia per mostrargli gli uccelli nelle mangiatoie, o gli insetti e le lucertole che strisciavano sul muro e nel cortile di cemento.

Per ogni ricetta Mustafa e Aya prendevano in considerazione pigmenti e acidi e minerali di ogni tipo di miele, in modo da creare una combinazione in grado di “funzionare alla perfezione”, come diceva lui. E poi calcolavano la densità zuccherina, la granulazione, l’assorbimento di umidità, la resistenza al deterioramento. Io davo qualche suggerimento che accettavano con un sorriso, ma era la mente di Mustafa a lavorare come le api. Era lui ad avere l’intelligenza e le idee, mentre io ero quello che le realizzava.

E, per un po’, in quelle serate di dolci all’albicocca e profumo di gelsomino, con Firas al computer e Aya seduta accanto a noi con Sami in braccio che le tirava i riccioli, e le risate di Afra e Dahab che ci arrivavano dalla cucina, eravamo ancora felici. Per noi la vita continuava a essere quasi normale, tanto da poter accantonare i dubbi, o quanto meno rinchiuderli in un recesso buio della mente mentre facevamo piani per il futuro.

Quando cominciarono i disordini, Dahab e Aya partirono. Mustafa le aveva convinte ad andarsene senza di lui. Mentre le sue paure trovavano conferma lui si era affrettato a organizzare tutto, però doveva trattenersi ancora per provvedere alle api. All’epoca ero convinto che avesse troppa premura, che l’aver perso la madre da piccolo – una morte che lo perseguitava da quando lo conoscevo – l’avesse reso iperprotettivo verso le donne della sua vita, e la conseguenza fu che Dahab e Aya, tra le prime ad andarsene, furono misericordiosamente risparmiate da quello che stava per arrivare. Mustafa aveva un amico in Inghilterra, un professore di sociologia che vi si era trasferito per lavoro diversi anni prima, e quell’uomo aveva telefonato a Mustafa per chiedergli di raggiungerlo al più presto: aveva capito che la situazione stava per precipitare. Mustafa diede a moglie e figlia abbastanza denaro per il viaggio, mentre lui restò in Siria con Firas.

«Non posso abbandonare così le api, Nuri» mi disse una sera, la manona che calava a coprirgli la faccia e la barba come se cercasse di ripulire l’espressione tetra che ormai lo segnava ogni giorno. «Le api sono la nostra famiglia.»

Prima che la situazione diventasse brutta davvero, Mustafa e Firas venivano a cena da noi, e la sera ci sedevamo in veranda a guardare la città là sotto, ad ascoltare l’esplosione lontana di qualche bomba, a osservare il fumo che si levava nel cielo. In seguito, quando le cose peggiorarono ancora, cominciammo a parlare di andarcene insieme. Ci riunivamo attorno al mio mappamondo illuminato nella semioscurità della sera e con il dito lui disegnava il tragitto che avevano compiuto Dahab e Aya. Per loro era stato più facile. In un grosso portafogli di cuoio Mustafa conservava i

nomi di diversi trafficanti. Esaminavamo i libri contabili, controllavamo le finanze, facevamo calcoli sui possibili costi della fuga. Certo, erano difficili da prevedere perché i trafficanti cambiavano le tariffe a loro capriccio, però avevamo un piano e a Mustafa piacevano i piani e gli elenchi e gli itinerari. Lo facevano sentire al sicuro. Anche se io sapevo che erano solo chiacchiere: lui non era pronto a lasciare le api.

Una sera, alla fine dell’estate, i vandali distrussero le arnie. Incendiarono tutto e prima che riuscissimo a raggiungere gli apiari, la mattina dopo, erano ridotti in cenere. Le api erano morte e il campo carbonizzato. Non scorderò mai il silenzio, quel silenzio profondo e infinito. Senza le nuvole di api sopra il campo ad aspettarci c’era l’immobilità della luce e del cielo. In quel momento, con il sole che illuminava obliquo le arnie bruciate, provai un senso di vuoto, un nulla silenzioso che mi invadeva a ogni respiro. Mustafa era seduto in terra al centro del campo, le gambe incrociate e gli occhi chiusi, e non si mosse finché il sole non fu alto nel cielo e il caldo si fece intollerabile. Io mi aggiravo lì attorno alla ricerca di api ancora vive, che schiacciavo col piede perché non avevano più arnia né colonia. La maggior parte delle cassette erano distrutte, ma di qualcuna restava lo scheletro carbonizzato con il suo numero ancora ben visibile; venti, ventuno, centoventuno; le colonie di nonne, madri e figlie. Lo sapevo perché le avevo suddivise io stesso. Tre generazioni di api.

Christy Lefteri, figlia di rifugiati greco-ciprioti emigrati nel Regno Unito nel 1974 dopo l’invasione turca, è nata a Londra nel 1980. Ha studiato alla Brunel University e insegnato inglese prima di lavorare come volontaria in un campo rifugiati dell’UNICEF ad Atene, che le ha fornito ispirazione per L’apicultore di Aleppo. Uscito nel maggio 2019 in Inghilterra, è immediatamente entrato nella classifica dei bestseller, mentre si prepara a essere pubblicato in tutto il mondo.

@christy_lefteri