TRAMA

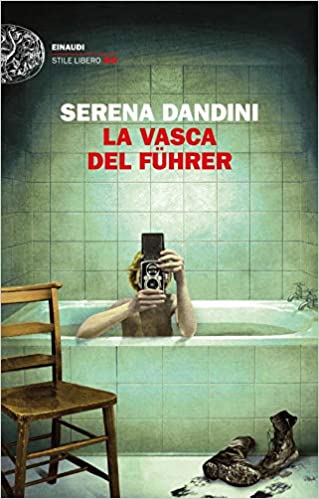

Un’istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da poco scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si sta lavando nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha scoperto per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità piú straordinarie del Novecento. La cerca nei suoi luoghi, «dialoga» con lei, ripercorre la sua esistenza formidabile – che ha anticipato ogni conquista femminile – in un avvincente romanzo, una storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso.

Modella, fotografa, reporter di guerra, viaggiatrice appassionata, Lee Miller è stata una donna libera ed emancipata in un tempo in cui esserlo era pressoché impossibile. Nel giro di pochi anni, dall’essere un’icona della moda, la piú bella ragazza d’America, è passata a ispirare grandi artisti e a produrre arte lei stessa. Di lei, e delle sue labbra, si è innamorato follemente Man Ray; i suoi piú cari amici erano Max Ernst, Jean Cocteau e Pablo Picasso, che l’ha dipinta. Ha seguito la guerra in Europa avanzando insieme all’esercito statunitense, ed è stata tra le prime reporter a entrare nei campi di concentramento. Con le sue parole, e attraverso l’obiettivo dell’inseparabile Rolleiflex, ha documentato sulle pagine di «Vogue» l’orrore del conflitto. Una vita, quella di Lee, sempre al centro della Storia, un’avventura umana che Serena Dandini riporta alla luce un pezzo alla volta, mettendosi in gioco di persona: con rispetto, con ammirazione, con amore.

Estratto

A Elia

Dentro la sua vasca, ho lavato via lo sporco di Dachau.

LEE MILLER

Prinzregentenplatz 16, Monaco, 30 aprile 1945

Le mattonelle del bagno sono lisce e ghiacciate. Tutto è pulito alla perfezione, come in una camera d’albergo pronta a ricevere l’ennesimo cliente. Gli asciugamani rigorosamente bianchi, disposti secondo misura negli appositi sostegni, aspettano un nuovo ospite da

accudire. Sono gli stessi che hanno avvolto e protetto il corpo di quell’uomo mostruoso che Lee non riesce nemmeno a nominare. Solo il monogramma «A. H.» sull’argenteria svela l’identità del proprietario.

Mentre si addentra in quegli interni anonimi, insignificanti, una domanda continua a risuonarle nella testa. Piú che un interrogativo, un urlo soffocato: perché non c’è nessuna presenza del male che ha abitato quelle stanze? Una sobria dignità borghese trasuda da ogni dettaglio. Com’è possibile che i mobili decorosi, le tende in damasco blu e i tavolini in legno scuro non raccontino nulla dell’essere diabolico che per tanto tempo ha vissuto indisturbato fra quelle mura? Lee attraversa un appartamento che avrebbe potuto accogliere il benessere discreto di un impiegato comunale, o di un prelato in pensione con un’inclinazione per l’arte classica e le sue mediocri imitazioni. Si può procurare un dolore atroce a milioni di persone e vivere tranquilli come «gente perbene», accumulando suppellettili dozzinali e cuscini a piccolo punto?

Lee era riuscita a trattenere la nausea dinanzi all’orrore di Dachau. Ora, di fronte alla rispettabilità del male, sente che sta per sprofondare. Per l’intera giornata ha scattato foto con la sua Rolleiflex, senza perdere un tempo, senza lasciarsi sopraffare dall’emozione, consumando rullini su rullini con una frenesia nervosa: è tra le poche dames fotografe a cui è stato concesso di entrare in un campo di concentramento tedesco, aveva lottato contro regolamenti e pregiudizi per stare lí e non poteva permettersi cedimenti. Doveva documentare ciò che nessuno avrebbe mai reputato autentico in assenza della testimonianza diretta delle immagini. Insieme ai rullini ha spedito a «Vogue» un telegramma con queste semplici parole: «Credetemi, è tutto vero!» Dubita che una rivista di moda abbia il coraggio di pubblicare su carta patinata l’incubo a cui lei ha assistito: montagne di corpi che erano scheletri già prima di morire, senza piú nome né dignità, spinti a fatica dalle ruspe verso una fossa comune per scongiurare le epidemie. Ma le foto non sarebbero bastate comunque, non avrebbero reso se non alla lontana la scena che la 45ª divisione di fanteria della Settima Armata dell’esercito statunitense si era trovata davanti. Gli scatti non avrebbero mai trasmesso l’odore dei cadaveri accumulati sui treni merci, un fetore fortissimo che aveva investito i soldati quando ancora erano ben distanti dal campo. All’inizio erano convinti che fossero dei gas letali utilizzati dai tedeschi per bloccare gli alleati; certo non si figuravano che quel tanfo insopportabile provenisse dalla carne putrefatta di centinaia di esseri umani privi di vita abbandonati a marcire sotto il sole.

La resistenza al dolore che ha esercitato a Dachau si è dissolta dentro la casa dove aveva vissuto il demonio. Lee ha perso forze e sensibilità. Nessuno ha il diritto di sopravvivere dopo l’inferno. Neanche lei.

Respira a fatica nel bagno immacolato, due lacrime pesanti come gocce di vetro si fermano sulle guance impietrite, proprio come nel ritratto che Man Ray le ha fatto tanti anni prima: un gesto surrealista che si è trasformato in realtà. Ed è un guizzo del passato a salvarla ancora una volta: sta per crollare, ma si abbandona all’indole vitale che l’ha sempre guidata nei momenti oscuri.

Un istinto infantile la spinge ad aprire i rubinetti. Dopo mesi di accampamenti e ricoveri di fortuna, è incantata dal tepore dell’acqua. La guerra si è incollata alla divisa che è ormai una seconda pelle, si spoglia riscoprendo un corpo vivo che non ricordava di possedere, si leva a fatica gli anfibi pieni di fango che contaminano l’innocente candore di quel luogo falso come un set cinematografico che non ha piú ragione d’esistere.

Lo spettacolo è finito, e Lee si immerge con la sua proverbiale insolenza nella vasca del Führer.

A cosa sta pensando questa donna molto bella e sensuale mentre si passa il sapone sulle spalle, aspettando che il collega David Scherman si decida a scattare quella foto sconveniente? Non riesco a staccare gli occhi dall’immagine e cerco di penetrare lo sguardo impermeabile e quasi assente della reporter di guerra Lee Elizabeth Miller, aggregata nell’esercito degli Stati Uniti durante il Secondo conflitto mondiale. È una fotografia curata nei minimi dettagli quella che continuo a fissare ipnotizzata.

I pantaloni dell’uniforme sono piegati sullo sgabello accanto alla vasca; gli stivali incrostati del fango di Dachau sono abbandonati sul pavimento: prima di toglierli, per sfregio, Lee li ha strusciati sul tappetino candido e poi si è immersa lentamente. Qualcuno bussa alla porta. Devono fare in fretta, la casa è stata requisita dagli alleati dopo la liberazione della città e tutti reclamano quel bagno, perché in guerra acqua calda e asciugamani puliti sono piú preziosi di benzina e sigarette. C’è un clima di euforia nell’appartamento e nell’intera Monaco di Baviera, dalle cantine segrete del Führer spuntano bottiglie di champagne di marca e si brinda alla fine imminente del conflitto. I russi sono entrati a Berlino e la resa è piú vicina di quanto si pensi. Proprio mentre Lee compie il suo lavacro profano, nel bunker della Cancelleria del Terzo Reich Hitler ed Eva Braun, dopo essersi sposati la sera precedente, si tolgono la vita. David e Lee ancora non lo sanno: è uno dei tanti cortocircuiti che costellano l’esistenza di questa donna affascinante e misteriosa con cui il fotoreporter americano David Scherman ha scelto di condividere l’avventura al fronte. Lui è timido, bruttino, intelligente e spiritoso; lei è audace e bellissima e pare non aver paura di niente. Sono legati da una vera amicizia, di quelle che si fortificano davanti al pericolo quotidiano in prima linea, quando la morte è tra le opzioni piú probabili e non ci si fa piú caso. Sono anche amanti, ma questo è solo un dettaglio.

Mentre Lee prepara il suo bagno, Scherman si diverte a fotografare il sergente maggiore Arthur E. Peters sdraiato sul letto di Hitler e assorto nella lettura del Mein Kampf, di sicuro una delle molte copie autografate che il Führer regalava con benevolenza ai visitatori. L’istantanea finisce sulla copertina di «Life» con il titolo Get Your Feet off My Bed e incorona Scherman come uno dei reporter di guerra piú popolari dopo la liberazione. È la foto perfetta per sancire la vittoria degli alleati, burlona e giocosa quel tanto che fa simpatia.

L’immagine di Lee nella vasca del Führer, invece, fa venire i brividi. A guerra conclusa, lo scatto rimane sepolto nella soffitta della sua casa nel Sussex dentro una scatola di cartone insieme a negativi, lettere e oggetti personali. Tornata dal fronte, la fotoreporter compie l’ennesima metamorfosi e rimuove scientificamente ogni traccia del proprio passato. Tutto ciò che la riguarda, compresa la foto nella vasca di Hitler, sarebbe rimasto per sempre nel dimenticatoio se una coincidenza fortuita, dopo la sua scomparsa, non avesse deciso altrimenti.

L’istantanea della vasca è datata 30 aprile 1945, e in apparenza non ha nulla a che vedere con le altre fatte da Lee Miller nei campi di concentramento di Buchenwald e di Dachau. Scorrendo le immagini di quei giorni drammatici, siamo davanti a una sequenza ininterrotta di orrori: cadaveri accumulati come spazzatura, prigionieri che mostrano all’obiettivo i volti scarnificati, teschi in cui brillano come unico segno di vita occhi increduli e spaventati. Sono le foto che per anni perseguiteranno il popolo tedesco e ci permetteranno di ricordare in bianco e nero cosa è davvero successo nelle fabbriche della morte. Lee documenta anche le guardie delle SS afflosciate in ginocchio a implorare inutilmente pietà, senza piú fierezza, i visi tumefatti dalle percosse. «Bastardi ben nutriti» li definisce nell’articolo che accompagna il suo servizio per «Vogue», nel quale non risparmia nulla alle lettrici eleganti che non si aspettavano certo di trovare nella loro rivista preferita testimonianze cosí crude, inserite fra la pubblicità di una crema idratante e l’ultimo grido in fatto di cappellini.

Ma la foto nella vasca che continua a ossessionarmi è qualcosa di piú di un documento di guerra: sembra un ritratto privato che Lee ha voluto scattare piú per sé che per la storia. La guardo e la riguardo con attenzione. L’inquadratura è costruita fin nei particolari, come uno dei tanti servizi di moda che Lee ha realizzato: luce e contrasti sono studiati da professionista, gli oggetti sistemati ad arte, quasi a comporre un quadro. Ma non siamo su un set, Lee Miller è immersa sul serio nella vasca del Führer, a Monaco di Baviera, nell’appartamento in Prinzregentenplatz, lo stesso che il comandante supremo del Terzo Reich ha condiviso con l’amante Eva Braun e prima ancora con la giovane nipote Angelika Raubal detta Geli, che Hitler diceva di amare piú di ogni altra cosa al mondo. La ragazza fu rinvenuta morta proprio lí il 18 settembre 1931, ufficialmente suicida: un colpo sparato al cuore con la Walther dello zio Adolf. La sua fine rimane avvolta nel mistero. Qualcuno ha scritto che il magistrato Franz Gürtner insabbiò le indagini e, caso strano, anni dopo fu nominato ministro della Giustizia del Reich.

Al processo di Norimberga, Hermann Göring dichiarò che «la morte di Geli ebbe su Hitler un effetto devastante, cambiando totalmente il suo modo di relazionarsi con gli esseri umani». Per elaborare il trauma sarebbe stato meglio consultare un noto dottore come Sigmund Freud, peraltro viennese d’adozione come il Führer, anziché costringere il padre della psicoanalisi alla fuga al pari di milioni di ebrei, i piú fortunati, quelli che ce la fecero per miracolo a sottrarsi alla «soluzione finale» che prevedeva lo sterminio sistematico della razza ebraica. Ma dopo ciò che Lee e i suoi colleghi avevano visto e fotografato, nessuno si sarebbe piú sognato di dire che erano soltanto congetture fabbricate ad arte dalla propaganda antinazista: neanche gli abitanti della ridente cittadina di Dachau, costretti a sfilare davanti agli orrori del lager, avrebbero piú potuto negare l’evidenza. «Non c’è alcun dubbio che i civili tedeschi sapessero cosa stava accadendo», aveva scritto Lee nell’articolo per «Vogue», battendo furiosa i tasti della piccola macchina da scrivere Hermes. La scrittura era per Lee un supplizio, un lavoro necessario che le procurava sofferenza fisica, quasi dovesse scavare parola dopo parola nella roccia della memoria. Per finire un articolo poteva impiegare una notte intera e almeno una bottiglia di un qualsiasi alcolico disponibile al fronte; mentre scattare fotografie era un gesto naturale come respirare, le sequenze nascevano libere dalla Rolleiflex, quasi senza scarti, e ogni immagine portava con sé un risvolto segreto. Non c’erano filtri o distanze fra l’obiettivo e quello che Lee vedeva, aveva pure tagliato la visiera dell’elmetto d’ordinanza per non avere impedimenti che rallentassero la sua presa sulla realtà. Margaret Bourke-White, acclamata fotografa di «Life», le aveva confessato che per riuscire a lavorare in prima linea doveva creare una specie di cortina fumogena tra le emozioni personali e la crudezza delle scene da immortalare; aveva bisogno di una barriera per non crollare. Ma quel raziocinio e quella serenità interiore Lee non li ha mai conosciuti, e sul suo viso, un tempo angelico, ora è impresso come su un negativo tutto il dolore del mondo.

L’ AUTRICE

Serena Dandini è autrice, conduttrice televisiva e scrittrice. Tra i suoi libri, tutti best seller, Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e di giardini (Rizzoli 2011), Ferite a morte (con Maura Misiti, Rizzoli 2013), Avremo sempre Parigi. Passeggiate sentimentali in disordine alfabetico (Rizzoli 2016), Il catalogo delle donne valorose (Mondadori 2018). Per Einaudi ha pubblicato La vasca del Führer (2020).