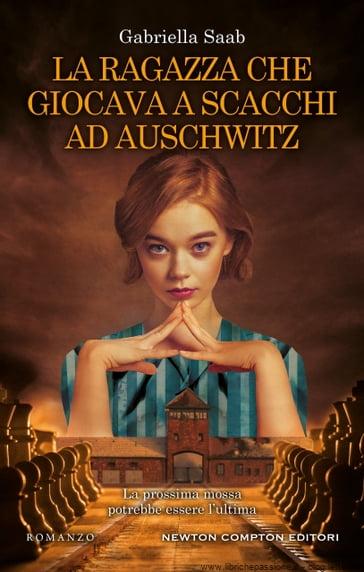

In libreria e sugli store on-line dal 7 Marzo 2022

Maria fa parte della resistenza clandestina polacca nella Varsavia occupata dai nazisti. Per questo motivo, una volta scoperta, viene arrestata dalla Gestapo e deportata ad Auschwitz come prigioniera politica, mentre la sua famiglia viene giustiziata. Il destino di Maria sembrerebbe segnato, ma quando lo spietato vicecomandante del campo, Karl Fritzsch, viene a sapere del suo straordinario talento negli scacchi, decide di intrattenere i soldati del campo sfidandola a un estenuante e sadico torneo. E la posta in palio è la sua vita. Così, una mossa dopo l’altra, mentre gioca per salvarsi la vita, nonostante la mente sia affollata da pensieri di morte, rabbia e terrore, la ragazza comincia ad architettare un piano per vendicarsi del suo aguzzino. E proprio come in una complessa partita a scacchi, deve fare affidamento su sangue freddo e capacità di prevedere le reazioni dell’avversario, se vorrà riuscire a dare scacco matto all’uomo che ha sterminato la sua famiglia. In mezzo agli orrori di Auschwitz, il torneo di scacchi più spietato dove la posta in palio è la vita.

A Poppy: mio nonno, il mio padrino

e il mio più grande sostenitore.

Ti voglio bene e mi manchi con tutto il cuore

Capitolo 1

Auschwitz, 20 aprile 1945

Tre mesi fa sono uscita dalla prigione che rinchiudeva il mio corpo, ma non ho trovato la libertà da quella che incatena la mia anima. È come se non mi fossi mai spogliata della casacca a strisce grigie e azzurre e non avessi mai oltrepassato la barriera di filo spinato elettrificato. La liberazione che cerco richiede una fuga diversa, e posso chiudere il cerchio solo ora che sono tornata.

Cade una pioggia leggera, che ammanta la mattina grigia di un’inquietante foschia. L’atmosfera non era molto diversa la prima volta in cui mi trovai in questo stesso posto, con lo sguardo fisso sull’insegna in metallo scuro che aveva attirato la mia attenzione da lontano.

ARBEIT MACHT FREI.

Prendo la lettera dalla borsetta e rileggo le parole che già conosco a memoria, poi tiro fuori la pistola e la osservo bene. Una Luger P08, uguale a quella che mio padre, che aveva fatto la Grande Guerra, conservava come un trofeo. Quella che mi aveva insegnato a usare.

Lascio cadere la borsa sul terreno umido, mi sistemo la camicetta e infilo la pistola nella tasca della gonna. A ogni mio passo sulla ghiaia risale l’odore della terra mischiato a quello della pioggia, ma giurerei di percepire tracce di altri odori: cadaveri in decomposizione, fumo di sigaretta, polvere da sparo e il tanfo dei forni crematori. Rabbrividisco, mi stringo le braccia intorno al corpo e inspiro a fondo, per assicurarmi che l’aria sia pulita.

Superato il cancello, mi fermo. Non sento imprecazioni, risate di scherno o insulti; non risuonano i sibili delle fruste né i tonfi dei manganelli, non ci sono latrati di cani, passi pesanti negli stivali di cuoio, manca l’orchestrina che suona marce tedesche.

Auschwitz è stato abbandonato.

Quando la forte voce che mi risuona nella mente cerca di scoraggiarmi, c’è un sussurro a ricordarmi che ho atteso questo giorno, e che se non lo faccio ora potrei non averne più l’occasione. Proseguo sul viale deserto, passo davanti alle cucine e al bordello del campo. Svolto all’altezza del Blocco 14 e arrivo a destinazione, mentre mi tasto l’altra tasca per sentire i grani del rosario che porto sempre con me.

Il piazzale dell’appello. Il luogo del nostro incontro. Lui è già qui.

Quel bastardo attende accanto alla baracca di legno, e non è cambiato da come me lo ricordavo. È alto più o meno quanto me, corporatura esile, anonimo. Indossa l’uniforme da SS, perfettamente stirata anche sotto la pioggia, stivali lucidi di cuoio, con pochi schizzi di fango. Alla cintura porta la pistola. Mi fissa con i suoi occhi piccoli e neri quando mi fermo a pochi metri di distanza.

«Prigioniera 16671», esordisce Fritzsch. «Ti preferivo con la casacca a strisce».

Nonostante sia stata chiamata infinite volte con quella sequenza di numeri, il modo in cui pronuncia uno-sei-sei-sette-uno mi lascia senza voce. Mi passo il pollice sul tatuaggio che spicca scuro sulla pelle bianca, sfioro le cinque cicatrici rotonde poco sopra. Questo semplice gesto mi dà coraggio e mi induce a parlare.

«Il mio nome è Maria Florkowska».

Lui ridacchia. «Non hai ancora imparato a controllare quella boccaccia, eh, polacca?».

La partita è cominciata. Il mio ingegno è il re, il dolore la regina, la pistola la torre e io sono il pedone. Ho schierato i miei pezzi su questa gigantesca scacchiera. Il pedone bianco è di fronte al re nero.

Fritzsch mi fa un cenno con la testa e indica il tavolino al centro del piazzale. Potrei riconoscere ovunque quella scacchiera e i suoi pezzi. I nostri passi sulla ghiaia sono l’unico suono, fino a quando non sto per sedermi dietro i pezzi bianchi, ma la sua voce mi ferma.

«Hai dimenticato i termini dell’accordo? Se dovessi annoiarmi, non vedo la necessità di una partita finale».

Si sposta per impedirmi il passaggio, una mano sulla pistola, e io respiro piano. È un po’ come se fossi ancora l’unica ragazza su questo piazzale in mezzo a tanti uomini, con tutti gli occhi addosso mentre gioca a scacchi contro l’uomo pronto a spararle un proiettile nel cranio, non appena sarà riuscito a darle scacco matto.

C’è una pesante cappa di silenzio e fatico a parlare. «Cosa devo fare?».

Emette un verso gutturale di approvazione, e io mi detesto per averglielo fatto fare. «Obbedire ti sarà più utile che non comportarti da impertinente», risponde, e osservo a occhi bassi i suoi piedi che si avvicinano. «Dall’altra parte».

Si sta prendendo i miei pezzi bianchi e il vantaggio della prima mossa con la stessa disinvoltura con cui mi ha tolto tutto il resto. Ma non ho bisogno del vantaggio per batterlo.

Mi sposto sull’altro lato della scacchiera e osservo le minuscole goccioline d’acqua, lucide sui pezzi neri. Fritzsch aprirà con il gambetto di donna. So che lo farà, perché è la mia apertura preferita, e farà in modo di prendersi anche quella.

E così accade. Regina in D4. Il pedone bianco e solitario è due caselle davanti alla sua fila, e già cerca di controllare il centro della scacchiera. Quando la mia regina nera si sposta al centro, lui risponde con un pedone a sinistra della regina, terminando l’apertura.

Fritzsch appoggia il braccio sul tavolo. «Tocca a te muovere, 16671».

Trattengo lo Jawohl, Herr Lagerführer che mi sale alla gola. Non è più il vicecomandante del lager, e non mi rivolgerò a lui in questo modo.

Rimango zitta e lui stringe le labbra. Mi sento pervasa da una calda soddisfazione, che si mescola con il freddo di questa tetra mattina. Mentre studio la scacchiera, tengo entrambe le mani in vista; la pistola è al sicuro nella tasca della gonna, la sento pesante contro la coscia.

Fritzsch mi osserva mentre penso alla mossa successiva, lo sguardo acceso come se aspettasse di sentirmi parlare. Qualcosa dentro di me mi spinge a farlo, anche solo per allontanarmi da lui e da questo posto, ma non posso, non ancora. Devo attendere il momento giusto. A quel punto esigerò la risposta che cerco, ma se lascio che le domande mi divorino adesso, se perdo la concentrazione…

Concludo la mia mossa e porto le mani sotto il tavolo, lisciandomi la gonna umida. Non posso permettermi di tremare. Questa partita è troppo importante. Le mani sono salde, per ora, ma basterebbe pochissimo, un cambiamento minimo.

Porta a termine la partita, Maria.

Sono brava a giocare a scacchi. Lo sono sempre stata.

E dopo tutto questo tempo, la partita terminerà come dico io.

Gabriella Saab si è laureata in Marketing alla Mississippi State University e vive in Alabama nella sua città natale, Mobile. La ragazza che giocava a scacchi ad Auschwitz è il suo primo romanzo, e per documentarsi sull’ambientazione ha viaggiato a lungo a Varsavia e nei luoghi intorno al campo di concentramento nazista più tristemente noto. Grazie al suo lavoro di ricerca e alle preziose testimonianze recuperate, è riuscita a dar vita a una storia straordinaria, commovente e dolorosa.

Per preordinare o acquistare il libro cliccate sul link in basso