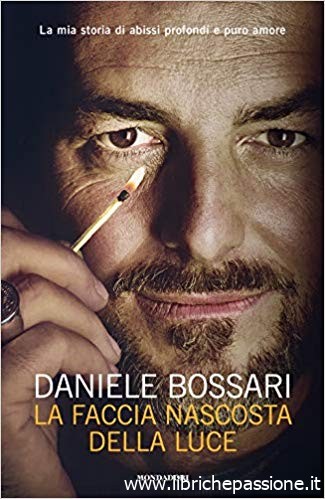

Trama

Daniele Bossari ha scritto un libro coraggioso, senza sconti, che esplora i luoghi più oscuri dell’animo. Ma è anche un libro d’amore, per la donna che gli è stata accanto, la figlia e tutte le altre stelle che possono guidarci fuori dal buio. È un paradosso, Daniele. In lui convivono il blues e il rock ‘n’ roll, il bianco e il nero, il buio e la luce. Grazie alla sua energia esplosiva e alla sua voce suadente ha realizzato da giovanissimo il sogno di lavorare come speaker in radio. Da quel momento è stato un crescendo: dopo la radio è arrivata la televisione, e con essa l’impressione nitida che la sua vita avrebbe potuto risplendere sempre, se solo avesse continuato a essere se stesso. Fino al momento in cui si è interrotta, la sua ascesa sembrava inarrestabile. Di fronte alle prime critiche, alle prime prese in giro, ai primi rifiuti, Daniele, improvvisamente indifeso, si è trovato a fare i conti con la faccia nascosta della sua luce: l’insicurezza, la fragilità di chi si sente nudo di fronte al mondo eppure a quel mondo vorrebbe andare incontro, il terrore di non essere all’altezza del palcoscenico che si era guadagnato, il timore di non riuscire a incanalare le proprie energie in modo positivo, ma solo per diventare la versione peggiore di sé – un uomo che vive nel totale isolamento, bottiglia di whisky alla mano, preda di quella che comunemente si chiama depressione. «Non credevo di riuscire a tornare alla vita. Poi mi sono schiantato sul fondo del mio personalissimo abisso e sono andato in pezzi. Solo allora mi sono accorto che alcuni di quei pezzi erano schegge di luce: l’amore per mia figlia, l’unione profonda con mia moglie, la sacralità della mia famiglia; gli alberi che frascheggiano al vento, la sensazione del sole sulla pelle, i fiori nel nostro giardino».

Estratto

Il mondo ci riporta sempre indietro con mille braccia

edward bulwer-lytton, Zanoni, 1842

1

È stato un lento scivolare tra le pieghe dell’anima. Talmente lento che non me ne sono accorto. La luce è scomparsa un fotone per volta: così i miei occhi si sono abituati all’oscurità. Un centimetro per volta mi sono imbozzolato: credevo di fasciarmi in un filo di seta, ma stavo usando filo di ferro.

Dicono che, quando si annega, all’inizio si avverta solo panico, che si annaspi e ci si agiti per cercare di incamerare più aria possibile. E che, dopo il dolore, sopraggiunga una strana, paradossale calma. Così funziona la depressione. È l’acqua che ti sommerge e il tuo progressivo abbandonarti a essa, per non sentire più nulla. Tutto, pur di non percepire altro dolore.

In quei momenti non avevo certezze, a parte una: che là fuori non fosse rimasto più niente, per me. La depressione aveva cancellato ogni mia aspirazione, ogni slancio vitale. Come una Medusa, aveva paralizzato la mia creatività, atrofizzato i miei sensi, distorto le mie percezioni.

Non ho mai indossato armature né portato scudi, forse è per questo che sono così incantato dagli eroi omerici e dalle loro panoplie inespugnabili, forgiate nei metalli preziosi. Sono indifeso. Non credo sia sinonimo di debolezza, ma di fragilità sì. Sono vulnerabile: per farmi crollare basta una parola.

Le prime che mi hanno ferito davvero sono arrivate tardi, forse troppo. Stavo vivendo il mio momento perfetto. Avevo mille interessi, mille stelle sopra la testa, mille impegni, mille serate a cui partecipare, mille concerti a cui andare, mille chiamate in attesa. Dormivo il meno possibile: la notte uscivo, oppure stavo sveglio a guardare il cielo, a leggere, a meditare, ad ascoltare musica. Mi svegliavo e sorridevo, prima ancora di aver bevuto il caffè. Perché no? Stavo realizzando tutti i sogni: ero innamorato, avevo una carriera in piena accelerazione, la possibilità di viaggiare, di esprimermi, di comunicare.

Non ho mai creduto di “avercela fatta”, di “essere arrivato”, macché: per sentirsi così bisognerebbe avere una decente autostima, cosa della quale sono quasi del tutto privo. Gustavo il momento. Avevo poco più di vent’anni, il mondo mi si dischiudeva davanti, mi chiamava, e io mi limitavo a rispondere, con tutto l’entusiasmo di cui ero capace.

Esplodevo di felicità. Non sentivo altro. Ogni cellula del mio corpo risuonava con quell’emozione.

Come tutte le verità, anche questa aveva un lato oscuro.

Il mio.

Sono nato sotto il segno della Bilancia, l’unico oggetto dell’oroscopo. Rappresenta la ricerca dell’equilibrio. Ha due braccia e due piatti: una dualità evidente, che ritrovo dentro di me.

È come se fossi in perenne mutamento. Il mio metronomo esistenziale oscilla di continuo tra estroversione e timidezza, riflessione e impulsività, blues e rock ’n’ roll, bianco e nero, buio e luce. Forse siamo tutti così, e nel mio caso questo tratto manicheo è semplicemente un po’ accentuato. Non lo so. Ma in ogni ambito della vita avverto una pulsione ad ascendere e una contraria, che mi tiene radicato a terra e a tratti mi trascina verso il basso, dipende dal mio stato di consapevolezza.

Quando sono stato ferito mi sono curato male e poco. Non ho dato peso al fatto che l’acqua cominciasse a salire. Ho disinfettato i tagli, li ho coperti con un paio di cerotti e sono uscito di casa. Pensavo bastasse. Ho etichettato le ombre che intravedevo in fondo ai miei occhi come conseguenza della mia indole malinconica, contraltare della mia esuberanza.

Sono quello che cerca il silenzio, che medita (o ci prova) da quando ha scoperto di avere una dimensione spirituale. Che indaga le grandi domande sulla natura umana attraverso i libri, i saggi, le storie, le persone che ha di fronte. Sono quello che ha bisogno di isolarsi, che ha vissuto fino all’altro giorno con il fuso orario sbagliato, innamorato della notte e del mantello dell’invisibilità che il buio poggia a tutti sulle spalle. Sono quello che sprofonda volentieri nell’introspezione, che si ferma ad ascoltare gli alberi.

Non so quale sia il colore della malinconia, o se ne abbia uno; qualsiasi esso sia, è sempre stato uno dei miei.

Ero un bambino che voleva fare l’astronauta. Giocavo con una piccola sedia impagliata, di quelle proporzionate alle misure di un infante. La giravo in modo da poggiare lo schienale sul pavimento e mi sedevo nella stessa posizione che assumevano Buzz Aldrin o Edgar Mitchell al decollo. Facevo il conto alla rovescia e mi aggrappavo ai braccioli, immaginando a occhi aperti di essere sulla sommità di un gigantesco razzo che mi avrebbe portato nello spazio.

Il buio mi terrorizzava e mi eccitava allo stesso tempo: da piccolissimo mi inebriava esplorare l’ignoto spingendomi fino in fondo al letto, sotto le coperte. Una volta ero in una caverna, un’altra nella tana di un drago. Provavo paura, ma rimanevo lì finché non sentivo mancarmi l’aria.

Ormai ragazzo, la notte, dal terrazzo della casa dei miei genitori, guardavo quei piccoli puntini luminosi e mi chiedevo di che materia fossero composti, perché brillassero, quanto fossero distanti da noi. In estate, sdraiato sulla sabbia in riva al mare, osservavo la volta stellata e mi ponevo domande sull’infinito. Riuscii a farmi prestare un rudimentale telescopio da un amico che non lo usava e mi costruii piano piano la mia mappa dell’universo, bevendo tomi su tomi di astronomia. Comparavo le dimensioni della Terra con quelle degli altri corpi celesti e mi sentivo minuscolo: un esserino impercettibile che si agitava su un’astronave sospesa nello spazio. La Terra è già molto piccola in confronto al Sole, ma è una biglia se paragonata con Sirio o Aldebaran, e un puntino invisibile rispetto ad Antares – per citare solo stelle della nostra galassia. E là fuori esistono miliardi di galassie. Se ci sono segreti da svelare sono là, mi dicevo, e stavo ore incollato alle lenti del telescopio, con le vertigini al pensiero di potermi perdere in tutto quell’ignoto.

Guardavo il cielo e mi sentivo in pace. Lo facevo da solo: non è una passione diffusa. La prima volta che indicavo loro Venere, le ragazze mi trovavano romantico, ma al secondo appuntamento preferivano aspettarmi in casa. Pazienza, mi dicevo, quella sensazione mi nutriva, mi bastava, così me ne stavo per conto mio, a costo di passare per “quello strano”, ad avvertire qualcosa che travalicava gli stretti confini della realtà fisica; qualcosa di cui avevo bisogno come dell’acqua o del cibo. Gli ormoni, i corpi femminili, le serate in discoteca, le musicassette e i cd, gli amici, il motorino, la prima automobile, la camera condivisa con i miei fratelli, le regole di famiglia… “E poi?” mi chiedevo. Sentivo che la risposta era lì, nel buio trafitto da quelle lame di luce antiche millenni.

Non mi perdevo un documentario o un film sull’argomento, divoravo libri di geografia astronomica (più tardi sarei stato a Cape Canaveral a intervistare numerosi astronauti), ma nulla di tutto questo poteva spiegarmi perché osservando le stelle mi sentissi in connessione con l’universo, e perché sciogliermi in quella completezza – io, un dettaglio trascurabile di un immenso disegno – fosse così piacevole, al punto da non riuscire più a farne a meno.

Negli studi scientifici mi sono sempre immerso volentieri, interrogandomi su macrocosmo e microcosmo e cercando i confini dell’Universo conosciuto. Aprivo un susseguirsi di porte e stanze sempre più specifiche e dettagliate, ma in nessuna di esse trovavo informazioni che rispondessero alle domande fondamentali. Quando le spiegazioni fornite dalla fisica non mi sono bastate più, sono andato alla ricerca di altro. Del senso profondo di quella magnificenza.

Credo di essermi perso durante questa ricerca.

La ricerca del senso.

Potrei romanzare e optare per una versione eroica: mi sono spinto troppo vicino al Sole, come Icaro, le ali mi si sono sciolte e sono caduto. Ma non è andata così. Mi sono perso perché per un momento ho avuto tutto, e ho pensato di non avere più bisogno di niente.

Mi sono distratto.

È un errore, distrarsi. Soprattutto quando si va molto veloci. Si rischia di deragliare.

È una di quelle consapevolezze di cui si fa tesoro nei momenti di crisi, ma che si perde di vista appena le cose vanno come crediamo dovrebbero: per il meglio. Forse questo ciclo di benessere, deragliamento e presa di coscienza è connaturato all’essere umano. Di certo è connaturato a me.

Ho sempre avuto una passione sfrenata per i motori e la velocità. Agli inizi degli anni Duemila gareggiavo saltuariamente con i kart e, quando potevo, con le auto da corsa. Un’opportunità per la quale devo dire grazie a Luca Badoer, amico carissimo, praticamente un fratello acquisito, che frequenta l’ambiente ai massimi livelli. Luca mi ha accompagnato lungo il percorso per prendere il brevetto da pilota a Fiorano, patria della scuderia Ferrari; poi, con quello in mano, mi sono buttato in pista, categoria amatori – che nel caso dell’automobilismo ha un nome che suona bondiano: “gentleman driver”.

Nel 2003 ho corso la gara più importante della mia vita. È stato incredibile: ero al circuito del Mugello, a bordo di una Maserati spettacolare, la Trofeo, una scultura nera dall’aerodinamica perfetta e dalla linea sinuosa (in rete si trova ancora il modellino). Per finire, sarei stato il co-pilota di René Arnoux, protagonista insieme a Gilles Villeneuve di uno dei duelli più spettacolari della storia. Era il 1979, Arnoux correva per Renault e Villeneuve per Ferrari. Ingaggiarono una lotta ruota a ruota per il secondo posto, superandosi più volte, toccandosi, sempre abbassando il tempo del giro più veloce. Arnoux scontò una minore maturità agonistica, commise uno sbaglio, accusò qualche problema al motore: Villeneuve prevalse, ma Arnoux divenne leggenda.

In squadra con un simile mito, volevo dimostrarmi all’altezza. Quando Arnoux mi passò il volante spensi il cervello e pensai solo alla lingua d’asfalto che mi si srotolava di fronte. Finito il mio giro perfetto, velocissimo, dopo due sorpassi pazzeschi, dovevo solo continuare a fare quello che stavo già facendo. Era il momento di non mollare, invece mi sono gasato: ero così soddisfatto, così compiaciuto, che ho perso la fame per la vittoria e mi sono goduto il momento. Mi sono rilassato. Nell’istante esatto in cui, convinto di dominare, ho perso concentrazione, sono andato a sbattere. Contro un muro. La macchina capolavoro? Disintegrata. Qualche angelo deve avermi guardato le spalle perché io, al contrario, non mi sono fatto niente. Sono sceso dall’auto illeso, pieno di adrenalina, di senso di colpa, un po’ umiliato per non aver saputo domare i cavalli che avevo sotto il sedere.

Mi sono distratto, ho smesso di governare la forza immensa di cui disponevo, e lei ha scelto da sola la sua direzione. Come farebbe un cavallo senza briglie.

Ho poco o nulla di Dante Alighieri, ma quando ho perso la mia bussola interiore sono comunque disceso all’inferno, lasciandomi guidare dalle pulsioni sotterranee, dalle paure, dalle insicurezze. Ho passato il volante al mio lato oscuro, e me ne sono reso conto solo quando sono andato a sbattere.

Sprofondavo, e credevo di essere un esploratore di mondi ignoti.

Se mi sono avvicinato troppo a qualcosa, è stato a un buco nero – un corpo con un campo gravitazionale così intenso da non lasciar sfuggire nulla all’esterno: non la materia, nemmeno la luce.

Mi raccontavo di essere sempre stato così: malinconico. Era una spiegazione lineare, rendeva tutto semplice. Se sei così non puoi farci niente, non devi preoccuparti. Non è niente. Basta cancellare il dolore quel tanto che si può, tanto poi va via da solo. Questa volta è un po’ più intenso, ma ci sei già passato.

Non pensavo di potermi bruciare, invece ero attratto dal mio buio come una falena da una candela. Svolazzavo fuori e dentro da quei territori tenebrosi, sicuro di poter controllare tutto, di poter cedere alla tentazione irresistibile di scoprire che cosa si nascondeva là sotto e di poter riemergere con il sorriso sulle labbra.

Che illuso. La mia polarità inferiore mi ha calamitato con la potenza di un magnete, e una notte mi sono ritrovato in un cantiere aperto, in bilico su una trave, a una decina di metri d’altezza, il vuoto sotto, con un litro di whisky in corpo e la tentazione di farla finita. Pioveva, fuori e dentro di me.

Pensavo “domani smetto”. Ma non smettevo. Mi ripromettevo di farlo solo quando il senso di colpa mi divorava, ma il ribrezzo che provavo per me stesso era tale che non riuscivo a trattenermi dal medicarmi con un altro bicchiere. Un sorso di whisky, un sorso di oblio. Era il mio rimedio, l’oblio. Non sentire più niente. È un rimedio subdolo: quando ti accorgi di essere in trappola sei già sopraffatto, schiacciato nell’abbraccio troppo stretto delle sue spire.

Vorrei dire che quella notte non sono morto perché ho pensato all’amore infinito che provo per mia figlia, per mia moglie, ma la verità è che non sono morto perché ho avuto paura, e come ero salito sono sceso.

La paura quel giorno mi ha salvato. È la paura ad avermi restituito a mia figlia e a mia moglie. Poi sono state mia figlia e mia moglie a restituirmi alla vita.

Negli anni ho avuto tanta di quella fortuna che basterebbe per sei o sette rinascite.

Ho due donne incredibili al mio fianco, genitori amorevoli, una famiglia unita.

Ho potuto far coincidere il lavoro con la mia passione.

Ho avuto una seconda chance.

A volte non riesco a credere di aver rischiato di buttare via tutto, a partire da me. Far riemergere alcuni ricordi mi risulta difficile: la mia mente li ha cancellati senza chiedere permesso. Credo sia una questione di sopravvivenza. Visualizzarmi in quella fase scuce i lembi delle mie ferite, riaccende il disgusto che provavo nei miei confronti, il rimorso per tutti gli anni in cui mi sono ridotto a una larva.

Mi vergognavo di esistere. E ho costretto mia moglie e mia figlia ad assistere a questo spettacolo.

Non credevo di riuscire a tornare alla vita. Poi mi sono schiantato sul fondo del mio personalissimo abisso e sono andato in pezzi. Solo allora mi sono accorto che alcuni di quei pezzi erano schegge di luce. Li ho raccolti e cuciti insieme, come i maestri zen giapponesi con le ceramiche quando si rompono: riparano le crepe con l’oro, creando oggetti nuovi, unici, più preziosi dei precedenti, proprio grazie all’intreccio che segue le loro cicatrici.

Ho riparato le mie con polvere d’oro: l’amore per mia figlia, che non ha smesso un istante di splendere nel mio cuore; l’unione profonda con mia moglie; la sacralità della mia famiglia; gli alberi che frascheggiano al vento, la sensazione del sole sulla pelle, i fiori nel nostro giardino.

Non sono guarito. Simili cicatrici non scompaiono, e nemmeno so se lo vorrei. Sono il segno della mia evoluzione.

Questa è la mia storia. Non è una fiaba incantata, un romanzo medievale o una leggenda: è una storia. Una storia come tutte.

Ho deciso di raccontarla per dimostrare a me stesso e a chi mi ama che posso tornare laggiù e riemergere senza perdermi. Che di vulnerabilità non si muore, anche se fa male.

Per scrivere sono ritornato negli stessi luoghi mentali in cui mi ritiravo allora, a visitare le rovine che avevo lasciato, ma ora non mi spaventano più. Quei ruderi fanno parte del mio passato, non li rinnego, ma io adesso costruisco cose nuove.

Daniele Bossari (Milano, 1974) ha esordito negli anni Novanta come conduttore radiofonico nella squadra di Claudio Cecchetto. A partire dal 1998 alla radio ha affiancato numerose esperienze televisive di successo (prima su Mtv Italia, poi su Mediaset e Rai). Voce inconfondibile di Radio Deejay, è uno dei volti storici di “Mistero”. Appassionato di astronomia, tecnologia, esoterismo e cristalloterapia, nel 2009 ha pubblicato Battiato, io chi sono? (Mondadori), insieme a Franco Battiato. È padre di Stella, che ha avuto dall’amore della sua vita, la conduttrice Filippa Lagerbäck.