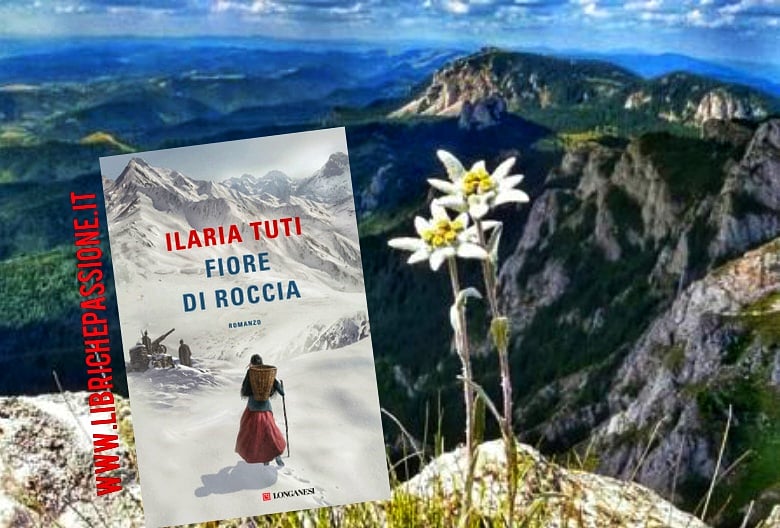

TRAMA

La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c’è amore. Ha lasciato la città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell’infanzia, sul Monte.

Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura.

C’è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola sotto il tetto. E c’è l’uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento.

A valle lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord della montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile.

Una notte terribile riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che gestisce la locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro angolo di mondo.

Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama.

Estratto

A chi ha il fiato corto,

ai calpestati,

alle loro piccole o grandi ribellioni.

Se allevierò il dolore di una vita

o guarirò una pena

o aiuterò un pettirosso caduto

a rientrare nel nido

non avrò vissuto invano.

EMILY DICKINSON

Sono stata donna in fuga.

In me c’era l’inquietudine della partenza, la vulnerabilità del sopravvissuto, camminavo con il passo spezzato. Mi costruivo le ritirate che non ho preso, ho accettato gli allontanamenti che non ho scelto, ho accolto chi è entrato nella mia vita per evadere dalla sua, sono stata fuggiasca e non vincitrice, rincorsa ma perdente. Ora inseguo l’amor proprio, coltivo il piccolo ambizioso progetto di non restare dove non c’è amore. Mi ritaglio lo spazio per ripassare le mie mancanze, e mi affanno a farmi trovare preparata spettatrice del minuscolo che accade. Mi propongo di mantenere inviolata la fame di vivere pienamente. In armonia con quello che c’è, con chi c’è. Cerco la fede senza fede.

Lascio dietro di me le cose che non comprendo, quelle che non posso cambiare, lo sguardo ostile di chi non ti conosce, le bottiglie di plastica, la città piena di assenza, i cellulari che rubano il tempo. Lascio il mondo dei vincenti, di quelli che si sentono tali, il frastuono dei loro bolidi, la televisione dell’apparire, le cartacce per terra, l’auto davanti alla discesa dei disabili, il menefreghismo diffuso. Lascio l’idea che non ci si debba annoiare, e chi non mostra dubbi, chi non ha tempo per salutare, i ripetitori della telefonia mobile sui tetti. Lascio le urla di prevaricazione, e quelle che fanno spettacolo, le ricorrenze che mi rendono più sola, e l’idea di profitto. Lascio il convincimento che la vita sia prendere sempre un pochino di più, l’indifferenza verso il mondo animale, la paura di ciò che non si conosce, lascio i muri che soffocano, chi salta la fila, le cicche per strada, la condivisione di ogni cosa, l’idea di fare prima degli altri, la ricerca dell’affare, che è approfittare, l’afa delle notti estive di cemento, il cielo senza stelle. Lascio i telegiornali, i discorsi frivoli, chi non parla agli sconosciuti, chi vorrebbe portarsi via un pezzo di me, chi ostenta, lascio i cibi confezionati e i supermarket, chi non ha tempo per riparare, le vie d’asfalto, il suono insistente dei telefoni, lascio il senso di colpa per non provare a cambiare le cose, l’idea del controllo, e agli altri il bisogno di avere ragione.

Mi lascio dietro le mie aspettative asfissianti, la troppa informazione che cela la verità e fa schiavi, lascio i tanti oggetti inutili e dannosi, le scuse che non servono e le sentenze gratuite, chi ti ferma per venderti qualcosa, il groviglio dei fili del tram sulla testa, i palazzi che tolgono l’orizzonte, la foga che prende il prossimo.

Lascio le cose non destinate a me, ciò che non può farsi meraviglioso, i pesi alle caviglie, vincere le battaglie a tutti i costi, avere l’ultima parola. Lascio in città le cannucce di plastica e i cotton fioc, chi non sa rallentare, e chi non scorge il bello, lascio chi ha troppo e vuole ancora, chi non guarda negli occhi, lascio la parte di mondo che non ha rispetto, e nemmeno gratitudine.

Lascio lo spreco dell’abbondanza, la terra dei ricchi che non accetta i poveri, dove tutto è in vendita. Lascio il lamento degli oziosi, l’abbuffata degli ingordi, lo sfruttamento dei prevaricatori, le strade tutte uguali, le case piene di luci bianche, il tempo dell’individualismo, gli ascensori, il frigo americano per stipare cibo che non serve, l’arroganza dei potenti. Lascio la voglia di girare il mondo per prendermi cura di me e di chi vorrà, per tendere la mano a chi non osa più chiedere. Lascio la mia vita, per costruire un nuovo pezzetto di terra da abitare, da seminare e far fiorire.

Imparo a stare, senza rimpianti, senza voler essere continuamente altrove.

Questo è il mio onesto patto da onorare.

Il mio piccolo contributo.

Ottobre

Il freddo mi ha preso le mani. Chiudo i pugni e cerco il sangue che riscaldi le falangi, porto le dita alla bocca, l’alito caldo mi dà sollievo. L’inverno è a un passo e io non sono preparata. Dal vetro sporco del soggiorno entra un flebile sole che non riscalda. La baita scricchiola, mi vede ostile, io che manco da troppo. Nel mio rifugio di bambina mi sento rifugiata, stanotte l’ho trascorsa accanto al camino, non avevo la forza di fare il letto, e le lenzuola erano bagnate per l’umidità. Nel mutismo delle prime ore dopo l’assestamento ci siamo ritrovate, la casa ha ricominciato a parlarmi, mi fa compagnia con i suoi piccoli lamenti, sussurri di vecchiaia. Il gocciolio del rubinetto in bagno riempie il tempo e lo spazio con un ritmo cadenzato che la notte toglie i pensieri dalla testa. Il cellulare prende male, ma tanto non ho chi chiamare. Sul display comparivano due sms pubblicitari, l’ho spento e l’ho lasciato nel cassetto del comodino.

Sono arrivata ieri, verso l’ora di pranzo, con me avevo uno zaino con due maglioni pesanti, due pantaloni, un paio di jeans, due calzamaglie, biancheria intima, un pigiama di flanella, scarponi, un cappello e un girocollo, poco altro. Ricordavo che nel comò della camera da letto dovevano esserci ancora i vecchi pullover di papà, la sua attrezzatura da montagna. Ho trovato calzettoni robusti, alcune maglie, cose così. Ho aperto i cassetti e l’aria si è fatta acida di naftalina, ha preso l’odore delle cose vecchie. In verità di palline fra gli abiti non ce n’erano, è il legno che in questi anni si è tenuto addosso gli odori non suoi, così che fra i maglioni non ho sentito il profumo di papà, anche inspirando a lungo. C’erano poi dei vecchi guanti da sci e un berretto con i paraorecchie, che immagino torneranno utili.

L’odore di papà proveniva invece dal caminetto di pietra annerito. Mi muovevo nella stanza come il cane che annusa le tracce, sul fondo del posacenere c’era un mucchietto di polvere scura, il residuo di una pipa fumata e svuotata chissà quanto tempo fa, con i soliti gesti che ho provato ad abbozzare con uno schizzo su queste prime pagine di diario. Accanto al camino c’è la sedia a dondolo che papà costruì con non poca fatica in un’estate piovigginosa, e sulla seduta un cuscino di lana fatto da mamma, e che adesso sa di muffa.

Attorno a me il fitto bosco, so di lui ogni sfumatura, mi avvolgono gli abeti e gli aceri, i faggi e i pioppi che ho imparato a contare da bambina, vagando curiosa fra i sentieri fangosi di inizio primavera che mi sporcavano le caviglie, il fogliame umido che portavo in casa, incollato alle scarpe. Le rocce amiche mi segnano il cammino, nel caso desiderassi allontanarmi dalla baita, un picchio cerca il verme sulla corteccia di un larice vicino, e si incaponisce, uno scoiattolo qualche ramo più su sfrega le zampe sul muso e corre via. Dentro la finestra il Monte che mi è caro, la vetta avvolta da un cumulo di nebbia lascia solo ipotesi.

Il paese è a mezz’ora di cammino. Sono sola, sola davvero, finalmente.

Non chiedo che di essere dimenticata.

Stamattina ho preso presto la via del bosco, un tremolio autunnale di diverse tonalità mi faceva da cielo, sento il bisogno di perdermi fra i grovigli di rami, cerco la fatica dello sforzo fisico, contrappongo ai piccoli e fastidiosi pensieri la potenza del fiato spezzato. Mi sono arrampicata sul pendio di fronte a casa, l’aria ancora umida della notte nelle narici e lo scricchiolio degli aghi sotto gli scarponi, volevo la cima per osservare la Valle, che fuligginosa sonnecchiava al riparo dei monti di sempre. La foresta intontita rumoreggiava al mio passaggio, il terreno era un tappeto di pigne rosse. Indosso avevo solo una felpa, e mi è sembrato poco.

A metà della salita c’era un albero caduto, un maestoso faggio con il legno fradicio ancora vivo, la corteccia era priva di muffa, licheni, o muschio. Rovinando aveva schiacciato sotto di sé due giovani abeti. Ho trovato riposo sulla base dell’albero spezzato, piccole folate di vento spostavano il fogliame mostrandomi sprazzi di cielo, un mosaico di ocra e azzurro. Il tronco portava dentro di sé i suoi passaggi d’età, tanti anelli partivano dal centro e si propagavano regolari verso l’esterno, come il sasso che rompe la stabilità del lago. Ogni anello è un anno di vita della pianta, racconta come questa ha vissuto, quali eventi ha dovuto superare. Mio padre mi spiegava che gli anelli più larghi indicano annate prospere, con piogge abbondanti e climi temperati, quelli più stretti sono invece gli anni difficili, nei quali l’albero ha dovuto resistere. Nel tronco che avevo davanti erano più gli anelli stretti che quelli larghi, il faggio non deve aver avuto una vita facile, e la sua prematura scomparsa mi ha ricordato il ruolo che la fortuna gioca nelle esistenze.

Gli anni lasciano tracce anche dentro di noi. Il primo fiato che ci dà forma e sostanza è nascosto sotto spessi strati di vita, che col tempo induriscono e si fanno corteccia, per proteggerci. Quello che siamo oggi, e che mostriamo, è solo l’ultimo dei nostri cerchi, che come gli altri passati sta tra le tempeste, e resiste.

Fin quando riesce.

L’ Autore

Laureato in Giurisprudenza, ha esercitato per quasi dieci anni la professione di avvocato. Autore di successo, ha pubblicato La tentazione di essere felici (Longanesi, 2015), Premio Stresa 2015, Premio Scrivere per amore 2015, Premio Caffè Corretto – Città di Cave 2016, 18 edizioni in Italia, 14 traduzioni all’estero, un film, La tenerezza, con regia di Gianni Amelio, La tristezza ha il sonno leggero (Longanesi, 2016),Premio città di Como 2016, Magari domani resto (Feltrinelli, 2017), 8 edizioni, Premio Selezione Bancarella 2017, e Un ragazzo normale (Premio Giancarlo Siani 2018), uscito sempre per Feltrinelli nel febbraio del 2018. A novembre del 2018 è uscita per Feltrinelli la raccolta Cara Napoli, che racchiude gli articoli pubblicati dal 2015 su La Repubblica Napoli e che è giunto alla seconda ristampa. Nel 2019 ha pubblicato, ancora per Feltrinelli, Tutto sarà perfetto, e nel febbraio del 2020 il saggio per Einaudi Inventario di un cuore in allarme. A fine 2020 è uscito il suo ultimo romanzo, La donna degli alberi, per Feltrinelli.