«Mi ha completamente catturata. Dalla prima all’ultima pagina». Reese Witherspoon

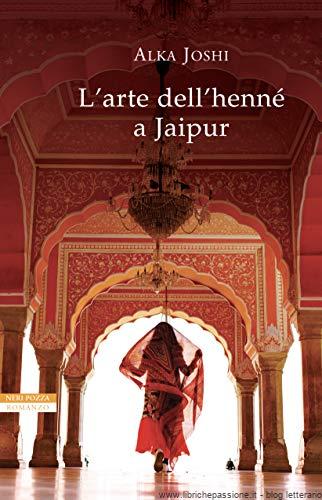

Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle spalle una vita di povertà e un marito violento per diventare una delle artiste dell’henné più richieste in città. Prima che arrivasse a Jaipur, per farsi decorare mani e piedi le sue clienti si rivolgevano a donne Shudra, che si limitavano a tracciare semplici puntolini, trattini e triangoli, quel poco che bastava per procurarsi i loro magri guadagni. Lakshmi offre invece una gamma di motivi assai più complessi, capaci di rispecchiare le storie delle donne alle quali sono destinati.

I suoi vividi ghirigori color cannella non hanno mai deluso le sue clienti che, con il tempo, sono arrivate a convincersi che il suo henné abbia il potere di riportare nel loro letto un marito scapestrato, o di indurre il loro ventre a concepire un figlio. Ecco perché Lakshmi può pretendere una tariffa dieci volte più alta del prezzo richiesto dalle donne Shudra, e ottenerla.

Con il tempo è arrivata perciò assai vicina a conquistare ciò che desidera: una casa tutta sua, con pavimenti di marmo, acqua corrente a volontà e una porta d’ingresso di cui essere la sola ad avere le chiavi. Un posto nel quale poter accogliere i genitori e chiederne il perdono per essere fuggita dal marito, rovinando così la loro reputazione.

Un giorno, però, il passato bussa alla sua porta: suo marito è riuscito a rintracciarla, e ad accompagnarlo c’è una ragazzina sconosciuta, una tredicenne con gli occhi enormi, di un azzurro che vira al verde, iridescenti come le piume di un pavone. È Radha, sua sorella. Una sorella di cui la giovane donna ha sempre ignorato l’esistenza. Una sorella, soprattutto, destinata a portare uno scompiglio tale nella vita di Lakshmi da metterne a repentaglio carriera e reputazione.

Romanzo che ha ottenuto uno strabiliante successo al suo apparire negli Stati Uniti, L’arte di ell’henné a Jaipur è il vivace e avvincente ritratto una donna che, nell’India degli anni Cinquanta, lotta contro antichi pregiudizi e convenzioni per conciliare la propria realizzazione personale con il rispetto e l’amore per la famiglia.

«Trabocca di costumi, luoghi e personaggi perfettamente descritti». Sujata Massey

«Avvincente e ricco di dettagli, L’arte dell’henné a Jaipur offre un privilegiato sguardo sulla cultura indiana degli anni Cinquanta». Bookpage

«Un debutto commovente. Alka Joshi bilancia magistralmente l’anelito della scoperta di sè con il bisogno di amore familiare». Publishers Weekly”

A mia madre, Sudha Latika Joshi,

paladina della mia indipendenza.

A mio padre, Ramesh Chandra Joshi,

che mi cantava la ninnananna più dolce

Il viandante deve bussare

a molte porte straniere per arrivare alla sua,

e bisogna viaggiare per tutti i mondi esteriori

per giungere infine al sacrario più segreto all’interno

del cuore.

Rabindranath Tagore, Gitanjali, poesia XII

Quando la Dea della Ricchezza viene a darti la sua benedizione, non dovresti lasciare la stanza per andare a lavarti il viso.

Proverbio indù

Prologo

Ajar, stato dell’Uttar Pradesh, India

Settembre 1955

Cammina leggera sul suolo compatto, le piante dei piedi indurite e insensibili ai sassolini e al fango incrostato lungo l’argine del fiume. Tiene in equilibrio sul capo una mutki, la giara di terracotta che usa ogni giorno per attingere l’acqua dal pozzo. Oggi, invece dell’acqua, ci ha messo tutto ciò che possiede: una sottoveste e un corpetto di ricambio, il sari nuziale della madre, I racconti di Krishna che il padre le leggeva sempre – le pagine del libro sono morbide come tessuto a forza di sfogliarle – e la lettera arrivata da Jaipur quel mattino presto.

Esita quando sente in lontananza le voci delle donne del villaggio. Quelle mangiatrici di maldicenze chiacchierano, si scambiano storie, ridono mentre lavano sari, canottiere, sottovesti e dhoti. Ma non appena la vedranno, lo sa, s’interromperanno per fissarla e sputare per terra, implorando Dio di proteggerle dalla iettatrice. Ricorda a se stessa la presenza della lettera, al sicuro nella mutki, e pensa: Facciano pure. Questa sarà l’ultima volta.

Ieri se la sono presa con il capo del villaggio: Perché quella menagramo continua a vivere nella capanna del maestro che presto ci servirà per il nuovo insegnante? Timorosa di farsi sentire, terrorizzata all’idea che potessero entrare e trascinarla fuori per i capelli, la ragazza è rimasta perfettamente immobile tra le quattro pareti di fango. Ormai più nessuno può proteggerla. La settimana scorsa, la salma della madre è stata cremata insieme alle ossa degli animali morti, la pira funebre dei poveri. Il padre, l’ex maestro della scuola, aveva abbandonato la famiglia sei mesi prima, e di lì a non molto era affogato in una pozza d’acqua poco profonda lungo il fiume, talmente ubriaco da non accorgersi neppure dell’agonia della morte.

Nell’ultima settimana, si è fermata ogni giorno alla periferia del villaggio in attesa del postino, che arriva sporadicamente in bicicletta dal villaggio più vicino. Quella mattina, appena l’ha visto, è sfrecciata fuori dal suo nascondiglio, spaventandolo, e gli ha domandato se ci fossero lettere per la sua famiglia. Mentre la scrutava con gli occhi lacrimosi attraverso gli occhiali spessi, l’uomo si è accigliato, mordendosi l’interno della guancia. Provava compassione per lei, la ragazza lo sapeva, ma era anche contrariato: gli stava chiedendo ciò che solo il capo del villaggio aveva diritto di ricevere. Ciò nonostante lei ha sostenuto il suo sguardo senza batter ciglio. Quando infine si è deciso a consegnarle la voluminosa busta di carta sottile indirizzata ai genitori, gliel’ha data in fretta, evitando di incrociare i suoi occhi, e poi si è allontanato pedalando il più rapidamente possibile.

Adesso, drizzandosi in tutta la sua statura, le spalle indietro, la ragazza oltrepassa le donne in riva al fiume. La fissano malevole. Lei sente il cuore che le palpita impazzito nel petto, ma avanza, più dritta di una canna da zucchero, la mutki sulla testa, come se fosse diretta al pozzo dei contadini, lontano tre chilometri dal villaggio, l’unico che le sia consentito usare.

Le mangiatrici di maldicenze non si limitano più a sussurrare, ma gridano l’una all’altra: Ecco la iettatrice! L’anno in cui è nata, le locuste hanno divorato il grano! Sua sorella ha abbandonato il marito e non si è fatta più vedere! Che sfrontata! In quello stesso anno la madre è diventata cieca! E il padre si è dato all’alcol! Vergogna! Persino i suoi colori sono sospetti. Solo le angreji-walli hanno gli occhi azzurri. È davvero una di noi? Una del nostro villaggio?

Lei si è interrogata spesso sulla sorella maggiore di cui parlano le donne. Ne vede il volto solo in sogno, come un’ombra: i genitori non hanno mai ammesso la sua esistenza. Secondo le mangiatrici di maldicenze, ha lasciato Ajar tredici anni fa. Per quale motivo? E dov’è andata? Com’è riuscita a sfuggire a questo posto, dove le pettegole affamate di maldicenza non perdono neppure una delle mosse altrui? Che sia partita nel cuore della notte, quando persino le vacche e le capre dormono? Dicono che abbia rubato dei soldi, ma nessuno nel villaggio possiede denaro. Come ha fatto a sfamarsi? C’è chi sostiene che si fosse vestita da uomo perché nessuno la fermasse lungo la strada. A parere di altri, è scappata insieme al ragazzo di un circo per fare la danzatrice ed esibirsi nel quartiere a luci rosse della lontana Agra.

Tre giorni fa, il vecchio Munchi zoppo da una gamba, il suo solo amico ad Ajar, l’ha messa in guardia: se non avesse liberato la capanna, il capo del villaggio l’avrebbe costretta a sposare un contadino vedovo o a togliersi di torno.

«Questo posto non ha più nulla da offrirti» le ha detto Munchi-ji. Ma come poteva andarsene un’orfana di tredici anni senza mezzi né famiglia?

«Fatti coraggio, bheti» l’ha esortata Munchi-ji. Le ha spiegato dove trovare il cognato, l’uomo abbandonato dalla sorella tanti anni prima, che vive in un villaggio vicino. Forse con il suo aiuto, ha detto, sarebbe riuscita a raggiungerla.

«Non potrei restare con te?» gli ha chiesto lei.

«Non sarebbe appropriato» è stata la risposta garbata del vecchio. Munchi si guadagna da vivere dipingendo immagini sulle foglie secche di peepal. Per consolarla, le ha regalato una delle sue opere. Invasa dalla rabbia, lei era sul punto di scagliargliela in faccia; poi ha visto che raffigurava Krishna nell’atto di offrire un mango all’amata Radha, la sua omonima. È stato il dono più bello che avesse mai ricevuto.

Avvicinandosi allo spiazzo della trebbiatura, Radha rallenta il passo. Quattro buoi aggiogati girano intorno a una grossa pietra piatta per macinare il grano. Prem, che si occupa degli animali, siede con la schiena appoggiata alla capanna, addormentato. Lei si affretta a superarlo in silenzio e imbocca lo stretto sentiero che porta al tempio di Ganesh-ji. Una sottile apertura conduce all’interno del sacrario, dentro il quale c’è una statua del dio. Doni circondano i piedi della divinità dalla testa d’elefante: una minuscola noce di cocco, fiori di tagete, un vasetto di ghee, fette di mango. Da un cono d’incenso al sandalo sale una languida voluta di fumo.

Radha posa l’immagine di Krishna ricevuta da Munchi-ji davanti a Ganesh-ji, il dio capace di eliminare ogni ostacolo, e lo prega di liberarla dalla maledizione che la condanna alla fama di iettatrice.

Quando infine raggiunge il villaggio del cognato, quindici chilometri più a ovest, è ormai tardo pomeriggio, e il sole pende basso sull’orizzonte. Radha è sudata sotto il corpetto di cotone. Ha i piedi e le caviglie impolverati, la bocca secca.

Entra nell’abitato con cautela. Si acquatta tra i cespugli e si nasconde dietro gli alberi. Sa che una ragazzina sola non sarà trattata con gentilezza. Cerca un uomo somigliante a quello che le ha descritto Munchi-ji.

Lo vede. Eccolo là. È seduto sui talloni sotto il baniano, girato verso di lei. Suo cognato.

Ha i capelli folti, unti, neri come il carbone. Una lunga cicatrice irregolare serpeggia dal labbro inferiore fino al mento. Non è giovane, ma neppure vecchio. Porta una maglietta bianca imbrattata di curry e una dhoti impolverata.

Poi Radha nota la donna accosciata a terra di fronte a lui. La sconosciuta usa una mano per reggersi il gomito, da cui penzola l’avambraccio piegato a un angolo innaturale. Ha il capo completamente coperto dal pallu e parla in un sommesso mormorio. Radha la scruta, domandandosi se il cognato abbia ripreso moglie.

Raccoglie un sassolino e lo lancia nella sua direzione. Manca il bersaglio. La seconda volta gli colpisce la coscia, ma lui si limita a uno scatto della mano, nel gesto di chi scaccia un insetto. Sta ascoltando con attenzione i discorsi della donna. Radha gli scaglia altri sassolini, che arrivano a segno parecchie volte. Alla fine l’uomo alza la testa e si guarda intorno.

Radha esce allo scoperto per farsi vedere.

Il cognato sbarra gli occhi come se avesse di fronte un fantasma. «Lakshmi?» dice poi.

Prima parte

Jaipur, stato del Rajasthan, India

15 novembre 1955

L’indipendenza aveva cambiato tutto. L’indipendenza non aveva cambiato niente. Otto anni dopo che gli inglesi se n’erano andati, disponevamo di scuole pubbliche gratuite, acqua corrente e strade selciate. Ma ai miei occhi Jaipur non era mutata da dieci anni a quella parte, ed era rimasta la stessa del giorno in cui avevo messo piede per la prima volta sul suo suolo polveroso. Lungo il tragitto verso il nostro appuntamento iniziale della giornata, io e Malik rischiammo di finire addosso a un tizio che reggeva sacchi di cemento sulla testa quando una bicicletta ci tagliò la strada. Il ciclista, con una scala lunga due metri sotto il braccio, fece sbandare un carretto trainato da un cavallo, mandandolo a urtare di striscio un maiale che corse strillando a rifugiarsi in uno stretto vicolo. A un certo punto dovemmo scostarci per cedere la strada a un chiassoso gruppo di hijra. Quegli uomini in sari, con il rossetto sulle labbra, si fermarono a cantare e ballare davanti a una casa, per benedire la nascita di un maschio. E noi eravamo così abituati agli odori della città – letame, fumo dei focolari, olio al cocco per capelli, incenso al sandalo e urina – da sentirli a malapena.

Quello che l’indipendenza aveva davvero cambiato era il popolo indiano. Lo si vedeva nell’atteggiamento dei nostri concittadini, sempre a testa alta, con il petto in fuori, come se finalmente potessero respirare in piena libertà. Lo si vedeva nel loro modo di camminare, a passo fiero e risoluto, quando andavano al tempio. Nel loro stile più spavaldo di contrattare con i commercianti del bazar.

Malik fischiò per chiamare un tonga. Era un bambino minuto, sottile come un giunco. La sonorità del suo fischio, tanto forte che avrebbero potuto udirlo fino a Bombay, mi coglieva sempre di sorpresa. Malik caricò sul carretto i nostri pesanti contenitori di metallo a più ripiani, e il tonga-walla percorse di malavoglia i cinque brevi isolati che ci separavano dalla dimora dei Singh. L’uomo di guardia al cancello ci guardò mentre scendevamo dal tonga.

Al tempo degli inglesi, quasi tutte le famiglie di Jaipur vivevano in affollati edifici multifamiliari nel centro storico della Città Rosa. Ma da molte generazioni i Singh abitavano in una vasta proprietà fuori dalle mura cittadine. Facevano parte della classe dirigente (raja, principi di rango minore, ufficiali dell’esercito) da lungo tempo avvezza ai privilegi, prima, durante e persino dopo il governo britannico. Casa Singh si affacciava su un ampio viale fiancheggiato da alberi di peepal. Un muro di cinta alto due metri e mezzo, coronato da schegge di vetro, proteggeva la costruzione a due piani da sguardi indiscreti. Lungo la facciata e i lati correva una veranda di marmo alta quanto l’edificio e coperta di buganvillee e gelsomini, per mantenere fresco l’interno anche in estate, quando Jaipur poteva arroventarsi come un forno tandoor.

Una volta scesi dal tonga sotto gli occhi del chowkidar, scaricammo le nostre cose. Malik si fermò al cancello a spettegolare con il guardiano, mentre io m’incamminavo lungo il sentiero lastricato che attraversava una vasta distesa erbosa perfettamente curata e conduceva ai gradini di pietra della veranda di Parvati Singh.

In quel pomeriggio di novembre l’aria era frizzante, ma umida. Sulla porta mi accolse Lala, la domestica da più tempo al servizio della padrona di casa, quella che aveva fatto da bambinaia ai suoi figli. Si coprì i capelli con il lembo del sari in segno di rispetto.

Sorrisi, e congiunsi le mani nel namaste. «Hai usato l’olio di magnolia, Lala?» L’ultima volta che ero venuta, le avevo dato una boccetta di quel mio rimedio per le piante dei piedi indurite.

Lala nascose il sorriso dietro il pallu mentre sollevava il piede nudo e lo girava per mostrarmi il tallone liscio e morbido. «Hahn-ji» disse con una lieve risatina.

«Shabash» mi complimentai. «E tua nipote come sta?» Sei mesi prima, Lala aveva portato a lavorare dai Singh la nipote quindicenne.

L’anziana donna aggrottò la fronte; l’espressione sorridente si dileguò. Ma quando aprì la bocca per rispondere, la sua padrona gridò dall’interno: «Lakshmi, sei tu?»

Lala si ricompose in fretta, incurvò le labbra in un sorriso tirato e con un cenno del capo mi comunicò che la nipote stava bene. Si diresse in cucina, lasciando che me la cavassi da sola a trovare la strada per la camera da letto di Parvati, dov’ero già stata molte volte.

Parvati sedeva alla scrivania di palissandro. Controllò l’orologio d’oro dal cinturino sottile prima di tornare a concentrarsi sulla lettera che stava scrivendo. Maniaca della puntualità, detestava ogni genere di ritardo da parte del prossimo. Io peraltro ero abituata ad aspettare mentre lei buttava giù un biglietto per Nehru-ji o finiva di parlare al telefono con qualche membro della commissione indo-sovietica.

Posai i miei contenitori e sistemai i cuscini sull’ottomana rivestita di seta color panna, mentre lei chiudeva la lettera nella busta e chiamava Lala.

Al posto dell’anziana domestica comparve la nipote. Teneva i grandi occhi scuri fissi a terra e le mani intrecciate di fronte a sé.

Un cipiglio unì le sopracciglia di Parvati. La donna osservò la ragazza e, dopo una brevissima pausa, le disse: «Abbiamo un ospite a pranzo. Accertati che venga preparato il boondi raita».

La giovane sbiancò come se fosse in preda alla nausea. «Non c’è yogurt fresco, MemSahib».

«Per quale ragione?»

La ragazza si agitò a disagio. I suoi occhi cercarono la risposta nel tappeto turco, nella fotografia incorniciata del primo ministro, negli sportelli a specchio del mobile bar…

Alka Joshi è nata in India ed è cresciuta negli Stati Uniti dall’età di nove anni. Ha conseguito una laurea presso la Stanford University e un MFA presso il California College of Arts e gestisce un’agenzia di pubblicità e marketing. Ha vissuto in Francia e in Italia e attualmente vive a Pacific Grove, California, con suo marito. L’arte dell’henné a Jaipur è il suo primo romanzo.

Se volete acquistare il libro, cliccate sul link in basso