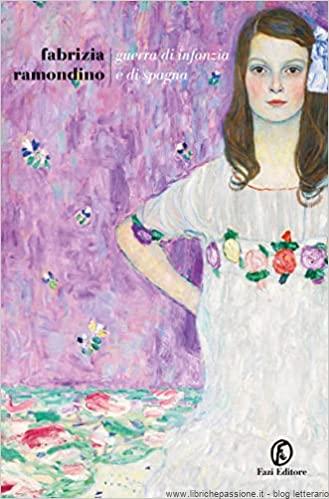

TRAMA

Titita è una bambina curiosa e vivace che, a causa degli impegni diplomatici del padre, si trova a trascorrere i primi anni della sua infanzia sull’isola di Maiorca. È il 1937, in Spagna infuria la guerra civile e di lì a poco scoppierà un conflitto mondiale senza precedenti. Ma in quella bolla colorata e piena di sole che è Maiorca, Titita passa le sue giornate persa in una sua personalissima battaglia, un continuo incontrarsi e scontrarsi con tutto ciò che la circonda, a cominciare da se stessa. Le esplorazioni nel lussureggiante giardino della villa in cui abita con la famiglia, i giochi e i travestimenti in compagnia del fratello maggiore Carlito, i rimproveri e gli insegnamenti dell’amata balia Dida; e poi i momenti di tenerezza con il padre, i ricevimenti formali organizzati dalla madre, i racconti sognanti della nonna in visita da Napoli: ogni giorno la piccola Titita scopre un pezzetto di mondo, trovando sempre più difficile conciliare, dentro di sé, il senso di libertà che percepisce nella natura con l’incomprensibile severità dell’universo adulto. In questo confronto, tuttavia, la sfida più grande sarà fare i conti con quel microcosmo segreto e sempre cangiante che è la propria individualità: gli impulsi, i capricci, i desideri, gli affetti, le paure che formeranno la sua persona.

Con una prosa ipnotica che mescola finzione a verità, sullo sfondo di un’isola che è prima di tutto luogo dell’anima, Fabrizia Ramondino compie un viaggio meraviglioso nell’interiorità di Titita, ripercorrendo le tappe e le contraddizioni di un’infanzia speciale. Guerra di infanzia e di Spagna è un classico della narrativa contemporanea, dalle cui pagine trapelano tutta l’originalità e lo straordinario talento di un’autrice che è riuscita a conquistarsi un posto di primo piano nel panorama letterario dell’ultimo Novecento.

«Una scrittrice grande come Fabrizia Ramondino è eterna: non solo sta nel passato, ma sicuramente anche nel futuro». Chiara Valerio

«L’universo poetico di Fabrizia Ramondino, ribelle, libero e umano come pochi altri, è una miniera in cui è bellissimo scavare a fondo». Mario Martone

«Fabrizia Ramondino entra a pieno diritto nella storia della grande letteratura in generale ma anche della grande letteratura femminile in particolare». Goffredo Fofi

«L’opera di Fabrizia Ramondino si compone di libri stilisticamente raffinati e di immediatezza comunicativa, intessuti di reminiscenze classiche, impegnati in un confronto radicale con il male di vivere». Filippo La Porta

Una scrittrice e le sue isole

di Nadia Terranova

Il primo libro di Fabrizia Ramondino che ho letto è stato L’isola riflessa.

Volevo andare a Ventotene e cercavo una storia che vi fosse ambientata; lo faccio spesso prima di partire, annuso l’aria mentre preparo la valigia, non m’interessano le foto o i commenti degli altri viaggiatori, m’importa poco anche delle guide – certo, alcune sono utili –, annoto qualche consiglio che viene da persone di cui mi fido, ma, soprattutto, leggo almeno un romanzo che mi trasporti nella mia meta prima ancora del treno o dell’aereo. Di solito, in questo modo scopro anche una scrittrice o uno scrittore.

Sono nata su un’isola, colleziono libri sulle isole. Ogni anno cerco di visitarne almeno una, anche per tornaconto personale: sulle isole, le scrittrici vedono i fantasmi. Ramondino, nell’Isola riflessa, ne parla esplicitamente, inventa un’atmosfera onirica e realistica nella quale tutto è vero e tutto è sognato: i sussurri della gente del posto, gli spettri del vecchio carcere, l’ombra politica del Manifesto di Ventotene, i venti e l’accalmia, il mare che inghiotte e risputa, circonda, cinge, si fa dolcezza e minaccia. Da quell’incontro è nato il mio amore per lei, per la sua voce riflessa nell’acqua, per quella voce narrante che nell’isola si dissolveva e nasceva, per una scrittrice unica nel panorama italiano. A Ventotene, poi, non ci sono andata subito, ma diversi anni dopo, e quel libro in valigia era ormai all’ennesima rilettura. Dall’incontro con le sue pagine era nato un grande amore.

L’ultimo libro di Fabrizia Ramondino che ho letto è Guerra di infanzia e di Spagna, e di nuovo, con lei e con la sua letteratura piena di libertà, coraggio e meraviglia, sono tornata su un’isola. Stavolta non avevo pianificato nessun viaggio a Maiorca, ma quando ho terminato il viaggio tra le pagine ho compreso di doverci andare davvero, portandomi dietro quelle pagine come un oroscopo per il futuro e il reperto di un tempo passato.

Era dai tempi delle Botteghe color cannella di Bruno Schulz che non leggevo un romanzo così incantato sull’infanzia, fondativo di un immaginario e, insieme, della lingua perfetta per scoprirlo. Guerra di infanzia e di Spagna è una mito-biografia che, dando spazio a una voce bambina, riesce a riscrivere una vita e un pezzo di storia, è un mosaico di narrazioni scintillanti e fantastiche, un turbine di personaggi vividi e incandescenti. Come Schulz, Fabrizia Ramondino trova il centro del suo canto in un altrove letterario che riconosciamo come mitico, colto e fiabesco, non sfrutta i cliché dell’innocenza e non si avvia nella direzione un po’ tetra della colpa, insomma: non valuta l’essere bambini, di per sé, qualcosa di forzatamente allegro né triste. Il suo è un romanzo libero: di solito, se a un minorenne è toccato di attraversare grandi eventi storici, si tende a giudicarlo schiacciato o marginalizzato. Al contrario, qui Ramondino sembra volerci dire che la Storia non esisterebbe neppure senza gli occhi dell’infanzia, perché solo uno sguardo bambino può raccontarla in pienezza, solo gli occhi piccoli sono capaci di leggere l’universale. Non dobbiamo proteggere gli occhi dei bambini, anzi: occorre liberarli e, con rispetto, usarli anche noi. Gli occhi di Guerra di infanzia e di Spagna sono quelli di Titita, figlia del console italiano sull’isola.

Titita ricorda la voce narrante di un altro grande romanzo che parla di infanzia su un’isola durante un colpo di Stato, La tigre in vetrina della scrittrice greca Alki Zei, ormai divenuto un classico: come la piccola Melissa di Zei, anche la Titita di Ramondino mantiene uno sguardo lucido e sognante sugli eventi che scorrono in tempo reale, uno sguardo alieno che più che deformare trasfigura, reinventa. La bambina cerca nelle pieghe del linguaggio ciò che la realtà le nasconde, impara a parlare due lingue, ma per ogni cosa non vede due nomi, bensì due cose distinte: così Fabrizia Ramondino crea un manifesto linguistico-letterario, ci dice esplicitamente che è la lingua a creare il mondo e non viceversa, e che gli occhi dei bambini bilingui possono crearne addirittura due. Mondo fantastico e mondo reale dialogano fra loro, si mescolano e si confondono: non esistono lingue concrete, solo parole che si sovrappongono creando incidenti lessicali forieri di possibilità. Così, le sue pagine che raccontano un mondo di morte sono invece piene di vita.

Anche se Guerra di infanzia e di Spagna è un romanzo per adulti, o meglio per tutti, i fratelli e le sorelle di Titita vanno rintracciati nello spazio anticonformista della migliore letteratura per l’infanzia: Mowgli, Alice, Pel di Carota. Il posto di Titita è tra le bambine selvagge di Rumer Godden e i bambini visionari di David Almond, tra gli irriverenti discoli dickensiani e le folli storie di Maurice Sendak; il suo posto è tra chi vede crescere foreste nella propria stanza, chi non vuole mai andare a letto perché i giorni chiamano a voce troppo alta, chi sa scorgere dietro ogni angolo una creatura piumata, un messaggio in codice, un gioco nascosto. Titita è una principessa insieme decaduta e ascendente, una figlia che flirta con il proprio padre, una preziosa anomalia familiare che punta il dito su ciò che gli adulti sanno solo ignorare.

Con una grazia portatrice di stupore e una ricchezza lessicale meravigliosa, Fabrizia Ramondino è tornata a raccontare di un’isola e dei suoi fantasmi sotto forma di ombra e luci, stavolta per voce di una bambina. Come in un altro suo libro splendido e importante, Althénopis, in cui lo sguardo dell’infanzia taglia in due una Napoli antica e misteriosa, anche stavolta la comprensione del paesaggio è possibile solo se quel paesaggio viene squarciato, divelto, e a compiere il rituale di disvelamento non possono essere gli adulti, perché non ne sono capaci – a meno di non essere narrati in relazione ai piccoli. La strada dell’infanzia non è indolore. L’infanzia è una guerra, lo preannuncia il titolo, sopravvivervi un’impresa: essere bambini significa resistere come rampicanti su un’isola familiare e straniera insieme, destreggiarsi tra il suo richiamo di appartenenza e le sue sirene di allarme. Essere la bambina Titita significa: aspettare le lettere della nonna giunte da un altrove, scoprire come si vive senza specchi e dentro un corpo fatto per trasformarsi, odiare mamita perché ha cacciato la tata ladra, fare la conta dei regali di papito e aspettare la magia dei suoi teatrini, scegliere il maiorchino come lingua segreta e poi decidere di parlare in castigliano come forma di rivolta contro una casa ostile che parla maiorchino, sapere di essere troppo magra per essere mangiata d’amore, imparare a cambiarsi senza spogliarsi del tutto, ad ascoltare senza ascoltare davvero, a parlare senza dare l’impressione di star parlando. Abitare l’infanzia è un’acrobazia, una sfida impossibile. Veniamo tutti da là, ma solo alcune voci baciate dal talento e da una memoria non edulcorante sanno raccontarlo.

Sette anni dopo essere stata deposta in una culla di Maiorca, Titita fa ritorno in Italia. L’abbandono dell’isola mitica dell’infanzia, l’imbarco alla volta di una terraferma su cui si diventerà grandi non possono non ricordare il finale dell’Isola di Arturo. Mentre Elsa Morante sceglie di lasciarci in mezzo al cambiamento, con il suo adolescente a vedere scomparire l’unico luogo in cui abbia mai vissuto e insieme l’unico universo che conosca, Fabrizia Ramondino ci tiene ancora con sé lungo la traversata, fino all’approdo e oltre. Lasciamo Titita sul porto di Taranto, storica città di sbarchi, sulla soglia di una nuova vita, con davanti nuove solitudini, nuove scoperte e nuovi sapori,a partire da quello, tanto agognato da mamita, della mozzarella. La lasciamo sulla terraferma, dove una magia si è conclusa e una distanza si è creata, consapevoli che nulla di ciò che ha narrato andrà perduto. Ci sono romanzi troppo intensi per non essere riletti e Guerra di infanzia e di Spagna è uno di quelli. Voltata l’ultima pagina vorrete ricominciare il viaggio oppure tenerlo vicino per aprire pagine a caso, riscoprire vecchi capitoli come nuovi racconti: va dritto nell’olimpo della letteratura più alta e struggente, quella che vogliamo sempre con noi durante il cammino.

Ringrazio Amparo Alemany per la sua revisione del maiorchino.

A Elia, Anita, Carlito, Laurita

«Dio sa se c’è o no Dulcinea al mondo, e

se è immaginaria o non è immaginaria.

Queste non sono cose la cui indagine può

spiegarsi fino in fondo».

CERVANTES, Don Chisciotte della Mancia,

libro II, cap. XXXII

PARTE PRIMA

Coda di scimmia

Era il 13 febbraio del 1937. Il console Luigi Ferdinando Baldaro si accingeva a partire per la Spagna per prendere servizio a Maiorca.

Dipinta di bianco e di azzurro, una corvetta, nel porto di Napoli, si infingeva sonnacchiosa come una nave da crociera; ma con potenti motori truccati conduceva in realtà a Maiorca la famiglia del console e un gruppo di consulenti e di spie.

Con i piedi calzati in eleganti scarpette verdi e marroni dal tacco altissimo, già sulla scaletta, la moglie del console si chinò a prendere dalle braccia della balia asciutta la bambina; la donna infatti era diritta impalata sulla banchina e non la porgeva. La piccola dormiva inconsapevole. La balia era vestita di nero per vari lutti e, quando le tolsero la bimba dalle braccia, fissò con occhi ardenti la corvetta come aveva fissato le bare che le avevano portato via il marito e un figlio. Le splendeva al collo una collana di granate, emblema mercenario di quell’ultimo amore. Rimase con le braccia levate. Poi, come forsennata, si lanciò sulla scaletta e ficcò in seno alla bimba un minuscolo involto. Era un’effigie della Madonna Nera, la miracolosa Madonna dell’Arco, chiusa in un sacchettino di tela rossa piegata in otto. «Ti protegga!», esclamò, e l’ardore degli occhi le si volse in pianto.

Si usava allora, in quella parte di mondo, nel saluto o nel commiato, baciare la mano alle signore. Infinite erano le sfumature del baciamano, a esprimere i vari gradi del sentire, dall’indifferenza alla passione. Ma tre erano, in particolare, i tipi di baciamano dai quali si poteva dedurre con certezza il ceto sociale di chi lo eseguiva.

Taluni compivano quel rito con una misura, un’eleganza, un distacco tali che si capiva subito che sin dall’infanzia erano state inculcate loro tutte quelle regole di cui il baciamano era, per così dire, la prova di esame. Nella loro vita infatti non avevano mai stretto la mano a una signora; dal baciamano potevano passare solo alla carezza. Così, quando si diffuse la moda di stringere la mano alle signore, come alla fine di una partita di tennis, la disdegnarono, né vollero o seppero impararla; e quando quel saluto da moda si trasformò in costume andò insinuandosi, nel baciamano di quei signori, una sorta di compassata rigidità e di solenne determinazione, quasi non si trattasse più di un rituale atto di cortesia, ma di una professione di fede.

C’era poi il baciamano dei parvenu, o troppo alto, o troppo profondo, o troppo legnoso, o invece circonvolutorio e molle; si poteva allora dedurre che solo di recente avevano imparato le buone maniere e che in gioventù i loro corpi non si erano dedicati alla ginnastica da camera o al tennis, né le loro anime a circuire belle donne nei salotti, sfiorando ora all’altezza del polso, ora tra le punte delle dita, ora nelle fossette fra le nocche, il confine tra l’anima e il corpo.

C’era infine il baciamano del console, che non era né quello del signore nato né quello del parvenu, ma piuttosto quello dell’attore. L’occhio sorrideva ironico, e con esso tutto il corpo nella curva dell’inchino. Il console infatti, per le sue esperienze di vita e la sua professione, aveva avuto modo di imparare, nel contempo, la raffinatezza delle buone maniere e l’arroganza dei privilegi che esse ammantano.

Quando, su quella piccola corvetta, bianca e azzurra, truccata da nave da crociera, il console partì alla volta dell’isola con la famiglia, nei saloni fece la conoscenza della signora di Son Batle.

Alla signora piacque il baciamano del console.

Allora era così corpulenta che un servitore doveva aiutarla a sollevarsi dalla poltrona. Era tutta vestita di bianco e i suoi capelli grigi, folti come un nido di colombe, erano ancora spruzzati di biondo; il suo volto grasso e ambrato era solcato da una ragnatela di rughe, che raccontavano lacrime e dolori, come parlano in altri volti i segni del vaiolo o in quelli dei vecchi marinai le grinze incise dal sole e dal mare; i suoi occhi di un celeste lucente parevano due antiche porcellane preservate chissà come in un’era di ferro. Non parevano però occhi umani, ma di bambola, e non delle bambole con cui si gioca, ma di quelle dimenticate. Le sue braccia, nude per il caldo, e la sua gola erano ornate di preziosi monili in filigrana d’oro, quasi un palpito dei paesi orientali dai quali veniva, e di perle, che suggerivano la memoria di una virginea bellezza o di funebri nozze. Pareva convivessero nella signora di Son Batle due donne: la fanciulla che era stata e il donnone che era. Allo stesso modo forse appaiono certe antiche statue di dee all’archeologo, mentre emergono dal sottosuolo coperte di zolle e di muschio.

Il console con un colpo d’occhio – era infatti esperto del mondo – vide quelle due donne; sotto la veste di cotone bianco e il tremolio malsano del grasso, notò quella virginea bellezza. Ora, siccome nessun uomo più la guardava e quelli che le parlavano mai, nemmeno per un attimo, parevano rivolgersi a lei, questa attenzione, in quell’occasionale conoscente, le piacque.

Sedevano nelle chaise-longue uno a fianco all’altro. La sposa del console cullava la bambina in cabina. La signora di Son Batle pareva affascinata dallo scivolare del mare dietro la nave. Il console, invece, a quella vista sembrava impaziente. Spesso si alzava in piedi e col binocolo scrutava l’orizzonte, come se la meta fosse vicina. Il console beveva caffè e la signora liquore. Suscitati dall’ozio forzato e dalla contemplazione del mare, monotono e vario, affioravano intanto mille aneddoti e racconti.

La signora si era accorta che il console era un uomo isterico e ipocrita. Rivolto alla figlia lattante, come fosse un’adulta, l’aveva udito dire: «Occupi tutta la mia cabina; se continui così, dovrò andarmene!». Aveva anche notato, durante una delle loro conversazioni, che a un tratto, mentre fissava il ponte, le mani gli si erano contratte sulle ginocchia, e, quando pure lei aveva volto lo sguardo da quella parte, aveva visto un passeggero che, incurante della loro presenza, carezzava le gambe di una donna. Ma le sue riserve nei confronti del console caddero, dopo molti whisky e con l’aiuto del novilunio, una sera in cui, dopo una lunga pausa seguita alla rievocazione del suo soggiorno a Pechino, ormai spenta in lui ogni eco di affettazione e di ironia, accorato le bisbigliò: «Tutto mi è già accaduto. Non so perché la vita sia così ostinata con me. Sia fatta la volontà di Dio!». Fu allora che la signora di Son Batle decise di aprirsi pienamente a lui e di offrirgli un vero racconto (l’ozio nei viaggi per mare suscita infatti più racconti che la passione in una donna innamorata desiderosa di avvincere un amante).

Mi sia consentito di riferirvelo, così come, trent’anni dopo, in un pomeriggio afoso e interminabile che preannunciava una tempesta notturna, ebbi anch’io occasione di udirlo, dalla bocca della figlia del console.

Il vecchio signore di Son Batle, che era fratello dell’arcivescovo di Maiorca, viveva con la figlia in una dimora campestre chiamata “Casa del Sindaco”; il bisnonno infatti era stato sindaco di Maiorca. La figlia, la signora di Son Batle, allora una fanciulla leggiadra e placida, aveva qualcosa di imponente nell’aspetto, non tanto per le sue forme, che si mantenevano snelle, ma per la fermezza dello sguardo e per il portamento eretto, quasi avesse usato portare, come le contadine, anfore e este sul capo. Fissava tutti, uomini e donne, coetanei e vecchi, umili e potenti, diritto negli occhi, come non temesse di conoscere o di rivelare segreto alcuno, suo o degli altri.

Aveva capelli biondi, dai riflessi fulvi, lunghi e ondulati, che fino ai quindici anni aveva tenuto attorti sulla nuca in una lunga treccia, secondo il costume dell’isola, ma che d’improvviso, nessuno seppe perché, raccolse in una crocchia. Usavano allora nell’isola abbandonare la treccia per la crocchia le spose, ma lei sposa non era; né voleva fidanzato. Nemmeno la sua balia riuscì a convincerla a mutare foggia di pettinatura; né osò insistere il padre…

Nei crepuscoli estivi, la si poteva vedere nell’aia dei contadini, mentre raccontava favole ai più piccoli; o al mattino, nella frescura del patio, mentre ricamava storie su tappeti e tovaglie. Negli afosi pomeriggi, nella penombra della sua stanza, non faceva la siesta, ma sedeva, avvolta in un lenzuolo umido, a un tavolino, intenta a scrivere favole o a ideare trame e spunti per i suoi ricami. Disdegnava infatti di vivere secondo gli usi.

Solo da qualche giorno la balia le aveva acconciato le due lunghe trecce infantili in quell’unica treccia giovinetta, quando una notte il padre la visitò nella sua stanza, e non come un padre visita una figlia, ma come uno scimpanzé la sua compagna. Da allora si fisse in capo che ogni essere umano avesse due volti. Per uno scherzo della sorte, si aggiungeva, a rafforzare questa idea, un vergognoso segreto del suo corpo.

Fabrizia Ramondin nasce a Napoli nel 1936, ma fin da piccola viaggia molto in Italia e all’estero grazie agli incarichi diplomatici del padre, ricevendo un’educazione cosmopolita che confluirà in gran parte nelle vicende narrate in Guerra di infanzia e di Spagna. Negli anni Sessanta torna nella città natale, diventando molto attiva sul territorio attraverso l’insegnamento e l’impegno sociale. È stata un’autrice eclettica, spaziando dalla narrativa al reportage, dall’autobiografia alla poesia, ottenendo la notorietà e diversi riconoscimenti già a partire dal romanzo d’esordio Althénopis, nel 1981. È scomparsa prematuramente nel 2008

Per acquistare il libro cliccate sul link in basso