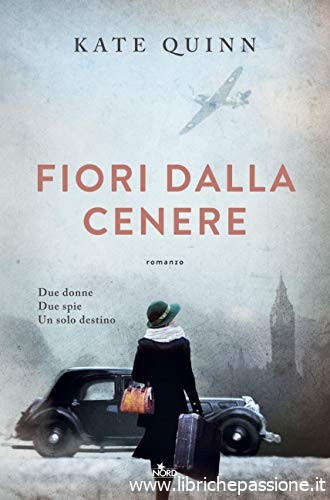

In corso di traduzione in 27 paesi.

Da oltre un anno in testa alle classifiche USA.

1 milione di copie vendute

Charlie ha affrontato un lungo viaggio su strade ancora dissestate dai bombardamenti. Ma adesso che è finalmente arrivata davanti a quella casa, esita. Questa è la sua ultima speranza di ritrovare la cugina Rose, scomparsa in Francia sei anni fa, nel 1941. Col cuore in gola, Charlie bussa alla porta. Ad aprire è Eve Gardiner, una donna burbera e piena di rancore, per nulla intenzionata ad aiutarla. Sta per cacciarla via, quando Charlie pronuncia il nome dell’uomo per cui lavorava Rose. E allora lo sguardo di Eve cambia. Perché sono trent’anni che lei cerca quell’uomo. Sono trent’anni che attende la sua vendetta.

Eve viene sempre sottovalutata: è giovane, timida, fin troppo silenziosa. Il giorno del suo arrivo a Lille, nel 1915, con un documento falso e l’entusiasmo dei suoi vent’anni, sembra una delle tante ragazze spinte in città dalla fame, abbastanza graziosa da essere assunta come cameriera, abbastanza insignificante da passare inosservata. Nessuno sospetta che sia una spia inglese, e che capisca perfettamente le conversazioni sussurrate in tedesco dai soldati cui serve da bere. Nessuno fa caso a lei. Tranne il proprietario del locale, un collaborazionista scaltro e spregevole, che vuole aggiungerla alla sua collezione di conquiste. Per Eve, quell’uomo segnerà il suo trionfo e la sua rovina…

Charlie ed Eve sono molto diverse, eppure condividono la stessa determinazione, lo stesso coraggio nel combattere per quello in cui credono. Facendo affidamento l’una sull’altra, intraprenderanno un cammino costellato di pericoli e di segreti, perché la fine della guerra non significa per forza l’inizio della pace. Ma solo scoprendo la verità saranno finalmente libere dai fantasmi del passato e pronte a guardare al futuro.

Vanity Fair

D la Repubblica

Library Journal

Estratto

A mia madre, la mia prima lettrice,

la mia prima critica, la mia prima fan.

Questo libro è per te.

PARTE PRIMA

1

CHARLIE

Southampton,

maggio 1947

La prima persona che incontrai in Inghilterra fu un’allucinazione. L’avevo portata con me a bordo del placido transatlantico che mi aveva condotto, intorpidita e sofferente, da New York a Southampton.

Ero seduta con mia madre a un tavolino di vimini tra le palme in vaso del Dolphin Hotel e cercavo di ignorare ciò che vedevo. La ragazza bionda accanto alla reception non era chi credevo che fosse. Non poteva essere chi credevo che fosse. Era solo un’inglese che attendeva accanto alle valigie della sua famiglia, una persona che non avevo mai visto prima. Eppure ciò non impedì alla mia mente d’immaginare che fosse qualcun altro.

Spostai lo sguardo sui tre universitari inglesi al tavolo accanto al nostro, indecisi sulla mancia da lasciare alla cameriera. «Il cinque per cento oppure il dieci?»

«Io do la mancia solo se sono carine. Quella aveva le gambe troppo magre…»

Lanciai loro un’occhiata di fuoco.

Mia madre non si accorse di nulla. Spiegò il fazzoletto, spandendo una nube di delicato profumo alla lavanda. Tutto l’opposto di me, che ero nervosa e scompigliata. «È davvero freddo e umido, per essere maggio, mon Dieu! Raddrizzati, chérie. Non stare così ingobbita.» Era andata a vivere a New York da quando aveva sposato mio padre, ma continuava a infilare parole francesi in ogni frase.

«È impossibile ingobbirsi, vestita così.» Il bustino mi serrava in una morsa di ferro. Non ne avevo bisogno, dato che ero magra come un fuscello, però ero costretta a metterlo, o gli strati del vestito che indossavo non sarebbero caduti nel modo giusto. Quanto avrei voluto che quel Dior e il suo New Look marcissero all’inferno.

Mia madre aderiva sempre alla moda del momento e aveva il fisico giusto per le ultime novità: era alta, con la vita sottile e curve generose, e il suo abito lungo da viaggio le stava a pennello. Anch’io avevo un abito da viaggio pieno di balze, ma mi sembrava di affogare in tutta quella stoffa. Il 1947 era un anno infernale per le ragazzine ossute come me, cui il New Look non donava affatto. D’altronde lo era anche per le ragazze che preferivano studiare matematica piuttosto che leggere Vogue, che ascoltavano Edith Piaf invece di Artie Shaw e col pancione ma senza anello al dito.

Io, Charlie St Clair, avevo tutte quelle caratteristiche, tre su tre. Ecco l’altro motivo per cui mia madre mi faceva portare il bustino. Anche se ero solo al terzo mese, lei non aveva la minima intenzione di far sì che la mia figura rivelasse che razza di sgualdrina aveva messo al mondo.

Guardai dall’altra parte della hall. La ragazza bionda era ancora lì e la mia mente continuava a pensare che fosse qualcun altro. Distolsi lo sguardo.

La cameriera arrivò da noi, sorridendo. «Restate per il tè, signora?»

Aveva davvero le gambe ossute, e quando si allontanò col nostro ordine i ragazzi al tavolo accanto stavano ancora discutendo sulla mancia. «Cinque scellini a testa per il tè! Lasciamo solo due penny…»

Il nostro tè arrivò presto, in un tintinnare di porcellane a fiori, e mia madre ringraziò con un sorriso. «Ancora un po’ di latte, per favore. C’est bon!»

In realtà non era poi così bon: focaccine minuscole, panini secchi e niente zucchero. Due anni dopo la fine della guerra, in Inghilterra c’erano ancora i razionamenti, e perfino un hotel di lusso non poteva far pagare una cena più di cinque scellini. I postumi della guerra erano ancora ben visibili, un’atmosfera che a New York non si percepiva affatto. C’erano soldati in uniforme nell’atrio dell’albergo, che ci provavano con le cameriere, e un’ora prima, quand’eravamo sbarcate dal transatlantico, avevo notato che alcune delle case che si affacciavano sul molo erano distrutte, come denti rotti in un bel sorriso. La mia prima impressione dell’Inghilterra, nel viaggio dal porto all’albergo, era stata di un grigiore assoluto e di una profonda spossatezza. Anch’io mi sentivo così.

Infilai una mano nella tasca della giacchetta grigia, toccando il foglio che portavo con me da un mese, che indossassi un abito da viaggio o un pigiama, anche se non sapevo cosa ne avrei fatto. Cosa potevo farne? Non lo sapevo, ma mi sembrava più pesante del bambino che avevo in grembo. Quello, invece, non lo percepivo, né riuscivo a provare un’emozione definita nei suoi confronti. Non avevo nausee mattutine, non avevo una voglia improvvisa di zuppa di piselli con burro di arachidi, né provavo tutte quelle cose che provavano le donne incinte. Ero insensibile. Non riuscivo a credere che quel bambino esistesse davvero, perché non era cambiato nulla. A parte tutta la mia vita.

Gli universitari si alzarono dal tavolo, lasciandoci sopra qualche penny. La cameriera tornò col latte, camminando come se avesse male ai piedi.

Mi rivolsi agli inglesi in procinto di andarsene: «Scusate. Per cinque scellini ciascuno, dunque per un totale di quindici scellini, una mancia del cinque per cento è di nove penny. Il dieci per cento è uno scellino e sei penny».

Sembravano sorpresi. C’ero abituata: nessuno si aspettava che una ragazza sapesse fare calcoli, meno che mai a mente, nemmeno se si trattava di conti elementari come quello. Ero iscritta a Matematica alla Bennington e per me i numeri non avevano segreti: erano elementi ordinati, razionali e semplici da capire, non come le persone. Non esisteva una fattura di cui non sapessi fare il totale più in fretta di una macchina calcolatrice.

«Nove penny, oppure uno scellino e sei», ripetei in tono stanco ai ragazzi, che mi fissavano. «Siate gentiluomini e lasciate uno scellino e sei.»

I ragazzi mi fissarono, poi se ne andarono guardandomi male.

«Charlotte! Sei stata molto maleducata.»

«Perché? Ho perfino chiesto scusa, all’inizio.»

«Non tutti lasciano la mancia. E non ti saresti dovuta intromettere. A nessuno piacciono le ragazze prepotenti.»

O quelle che si iscrivono a Matematica, o quelle che si fanno mettere incinte, o… Le lasciai l’ultima parola. Ero troppo stanca per discutere. Avevamo appena passato sei giorni sull’Atlantico in una cabina singola: più tempo del previsto, per via del mare mosso. Sei giorni di bisticci tesi alternati a parentesi di cortesia ancora più spiacevoli, il tutto permeato dai miei silenzi pieni di vergogna e dalla sua collera muta. Per questo avevamo colto l’occasione di passare una notte a terra: se non fossimo uscite dalle quattro mura della cabina, ci saremmo saltate al collo.

Tua madre è sempre sul piede di guerra, aveva detto anni prima Rose, la mia cugina francese, quando Maman ci aveva sottoposte a una lavata di capo di dieci minuti per via di Edith Piaf.

Non è musica adatta alle ragazzine, è indecente!

Poi avevo fatto qualcosa di molto più indecente che ascoltare del jazz francese. Quindi ignoravo le mie emozioni finché non smettevo di provarle, allontanando la gente con uno sguardo di sfida, a mento alto, come a dire: Non m’importa. Funzionava abbastanza bene coi ragazzi maleducati che non volevano lasciare la mancia, però mia madre era in grado di vedere con facilità dietro quella facciata.

«Sapevo che avremmo dovuto prendere la nave dopo. Ci avrebbe portato direttamente a Calais senza questa inutile fermata in Inghilterra.»

Rimasi in silenzio. Una sola notte a Southampton e l’indomani saremmo salpate per Calais, da dove avremmo raggiunto la Svizzera in treno. Mia madre mi aveva fissato un appuntamento segreto in una clinica a Vevey.

Dovresti esserle grata, Charlie. In fondo poteva anche non accompagnarti, mi dissi per l’ennesima volta. Potevo essere in viaggio per la Svizzera assieme alla segretaria di mio padre o a qualche altro indifferente accompagnatore a pagamento. Mia madre non era costretta a perdersi la sua solita vacanza a Palm Beach solo per portarmi di persona all’Appuntamento. È venuta con te. Ce la sta mettendo tutta. Lo apprezzavo, nonostante la vergogna confusa e furiosa che mi sentivo addosso. Non aveva torto a essere in collera con me, a pensare che fossi una sgualdrina combinaguai. Era l’unica definizione possibile, per una ragazza nella mia situazione. Meglio abituarsi all’etichetta.

Maman continuava a parlare, sforzandosi di mostrarsi allegra. «Ho pensato che potremmo andare a Parigi, dopo l’Appuntamento. Per prenderti dei vestiti come si deve, ma p’tite. Sistemarti i capelli.»

Sentivo la lettera maiuscola tutte le volte che pronunciava quella parola. Ciò che voleva dire davvero era: In autunno tornerai all’università con un aspetto molto più chic e nessuno saprà mai del tuo Problemino.

«Non riesco a capire gli elementi dell’equazione, Maman.»

«E questo cosa significa?»

Sospirai. «Un secondo anno all’università meno una piccola seccatura, diviso per sei mesi, moltiplicato per dieci abiti parigini e un nuovo taglio di capelli non equivale alla mia reputazione ripristinata come per magia.»

«La vita non è un calcolo matematico, Charlotte.»

Sarebbe stato molto meglio. Avrei tanto voluto comprendere le persone con la stessa facilità dell’aritmetica, in cui bastava ridurre tutto al minimo comune denominatore per avere la soluzione. I numeri non mentivano: c’era sempre una risposta, giusta o sbagliata che fosse. Semplice. Nella vita invece non c’era niente di semplice e non esisteva una risposta corretta. C’era solo Charlie St Clair, disastro umano, seduta a un tavolo assieme a sua madre, con cui non aveva in comune nessun denominatore.

Maman sorseggiò il suo tè leggero con un sorriso allegro, odiandomi. «Vado a chiedere se le nostre stanze sono pronte. Raddrizza la schiena! E non perdere di vista la valigia, ci sono dentro le perle della nonna.» Si avviò verso i solerti impiegati dietro il lungo bancone di marmo.

Presi la mia logora borsa da viaggio: non c’era stato il tempo di ordinarmi una valigia nuova ed elegante. Avevo infilato mezzo pacchetto di Gauloises sotto la custodia piatta delle perle (solo mia madre poteva pretendere che portassi le perle per andare in una clinica svizzera). Sarei stata felice di lasciare bagaglio e gioielli in balia dei ladri, se solo fossi potuta uscire un attimo a fumare. Io e mia cugina Rose avevamo provato la prima sigaretta rispettivamente all’età di undici e tredici anni, rubandone un pacchetto a mio fratello maggiore e rintanandoci su un albero per provare il gusto di quel vizio da adulti.

Rose aveva cercato di fare uscire il fumo dal naso. Non somiglio a Bette Davis?

Per poco non ero caduta giù dall’albero per le risate e per la tosse, dopo una sola boccata.

Lei mi aveva fatto la linguaccia. Che sciocca che sei, Charlie!

Rose era l’unica persona che mi chiamasse «Charlie» invece di Charlotte, ma con una leggera intonazione francese: Sciar-lì.

La ragazza dall’altra parte della hall mi sembrava proprio Rose. Non era lei, era solo una ragazza inglese accanto a una catasta di valigie, eppure il mio cervello si ostinava a dirmi che avevo davanti agli occhi mia cugina: una bionda e bellissima tredicenne. L’età che aveva l’ultima estate in cui l’avevo vista, seduta su quell’albero con la sua prima sigaretta tra le labbra. Ormai doveva avere ventun anni, dato che io ne avevo diciannove…

Sempre se era ancora viva.

Sapevo di dover distogliere lo sguardo, ma non ci riuscivo. Rose. Oh, Rose.

Nella mia immaginazione, lei mi rivolse un sorriso complice e alzò il mento, accennando alla strada. Vai.

«Dove devo andare?» chiesi ad alta voce. Però lo sapevo già. Infilai la mano in tasca e sentii il pezzo di carta che mi portavo dietro da un mese. All’inizio era rigido, ma col tempo si era ammorbidito. Su quel foglio c’era un indirizzo. Potevo…

Non essere sciocca. Sai già che andrai nella tua camera, punto e basta. La voce della mia coscienza aveva un tono netto di condanna, doloroso come un taglio da carta. Ad aspettarmi c’era una stanza d’albergo che non avrei dovuto dividere con mia madre. Lenzuola pulite, un balcone dove fumare in santa pace, poi un’altra nave la mattina dopo e l’Appuntamento per risolvere il mio Problemino, dopodiché tutto sarebbe andato Bene.

Oppure potevo ammettere che niente andava Bene, niente sarebbe mai andato Bene. Potevo incamminarmi subito lungo la strada che cominciava in Inghilterra.

Hai sempre avuto intenzione di farlo, lo sai, mormorò Rose.

Era vero. Perfino nella disperazione passiva delle ultime settimane, avevo insistito perché salpassimo sulla nave che faceva tappa in Inghilterra, non sulla successiva, che ci avrebbe condotto in Francia senza scalo. Non avevo riflettuto sul perché lo stessi facendo. Avevo un indirizzo inglese in tasca e mi mancava il coraggio di raggiungerlo.

La sconosciuta che non era Rose andò via, seguendo un fattorino carico di valigie verso le scale. Guardai il punto dov’era stata fino a un attimo prima. Sfiorai il foglietto nella mia tasca. Minuscoli frammenti di sensazioni mi pungolarono, facendosi largo nell’intorpidimento. Paura? Speranza? Determinazione?

Un indirizzo scarabocchiato, più una decisione impulsiva, elevato alla decima potenza. Risolvi l’equazione, Charlie. Scomponila.

Trova l’incognita.

Adesso o mai più.

Feci un respiro profondo ed estrassi il foglietto, con cui uscì anche una banconota spiegazzata. La sbattei sul tavolo accanto al mio, dove quegli ignoranti avevano lasciato una mancia da spilorci, e uscii dall’atrio dell’hotel con la valigia e le sigarette francesi. Appena uscita dalle ampie porte dell’albergo, mi diressi verso il portiere. «Mi scusi, può indicarmi la stazione ferroviaria?»

Non era stata l’idea più saggia che avessi mai avuto: ero sola in una città sconosciuta. Avevo trascorso le ultime settimane in preda a una tale confusione per via della mia infinita sfortuna – il Problemino, le grida in francese di mia madre, il silenzio glaciale di mio padre – che sarei andata ovunque mi avessero ordinato. Mi sarei anche lanciata giù da una scogliera, obbediente, senza domandarmi né capire perché stavo cadendo finché non fossi stata a metà strada. Ed ero a metà strada della voragine che era diventata la mia vita, continuavo a scivolare nel vuoto. Però avevo afferrato un appiglio.

Certo, l’appiglio mi si era presentato sotto forma di allucinazione, che continuavo a trovarmi davanti agli occhi da mesi, dato che continuavo a scorgere il viso di Rose su ogni ragazza bionda che incrociavo. La prima volta mi ero spaventata a morte, non perché pensassi che Rose fosse un fantasma, ma perché pensavo di essere impazzita. Forse lo ero, però non per via dei fantasmi. Nonostante ciò che dicevano i miei genitori, non ero affatto convinta che Rose fosse morta.

Mi aggrappai a quella speranza mentre correvo per la strada diretta alla stazione sulle mie scomodissime scarpe alte – «Sei così bassa che senza tacchi sembreresti una bambina, ma chère» –, facendomi largo tra la folla di lavoratori diretti al porto, commesse eleganti, soldati che si attardavano. Corsi fino a restare senza fiato e lasciai che la speranza rinascesse, con dolore, fino a farmi bruciare gli occhi.

Torna indietro. Puoi ancora farlo, mi ammonì la voce della coscienza. Tornare in quell’albergo, da una madre che avrebbe deciso tutto per me, dalla nube che mi annebbiava la mente. Continuai a correre. Sentii il fischio di un treno, l’odore delle braci, gli sbuffi di vapore. Southampton Terminus. Folle di passeggeri scendevano da un treno, uomini col cappello, bambini scontrosi, donne che tenevano giornali spiegazzati sulla testa per proteggere la pettinatura dalla pioggerella.

Quando aveva cominciato a piovere? Sentivo quasi i capelli che si appiattivano sotto la tesa del cappello verde che mia madre aveva scelto per me, quello che mi faceva somigliare a un folletto. Entrai di corsa nella stazione.

Un capostazione gridava qualcosa. Un convoglio per Londra sarebbe partito dieci minuti dopo.

Guardai di nuovo il foglietto che stringevo in mano. Hampson Street 10, Pimlico, Londra. Evelyn Gardiner.

Chissà chi diavolo era.

Mia madre di sicuro mi stava già cercando al Dolphin, apostrofando gli inservienti dell’hotel con monologhi imperiosi. Ma non m’importava. Ero a soli centoventi chilometri dal numero 10 di Hampson Street, Pimlico, Londra, e c’era un treno proprio davanti a me.

«Cinque minuti!»

I passeggeri si affrettarono a salire al ruggito del capotreno, caricando i bagagli.

Se non vai ora, non lo farai mai.

Così comprai un biglietto e salii sul treno, e un attimo dopo partii avvolta da una nube di fumo.

Quando scese la sera, la carrozza divenne fredda e mi strinsi nel vecchio impermeabile nero cercando di scaldarmi. Nello scompartimento c’erano una donna dai capelli grigi e i suoi tre nipotini. La donna lanciò uno sguardo carico di disapprovazione al mio dito senza anello, come a chiedersi che genere di ragazza viaggiasse a Londra da sola. Ero sicura che le ragazze prendessero il treno di continuo, considerate le necessità della guerra, ma era evidente che disapprovava me.

«Sono incinta. Ora vuole cambiare posto?» le chiesi, la terza volta che schioccò la lingua con fare sprezzante.

La donna s’irrigidì e scese alla fermata seguente, trascinandosi dietro i nipoti nonostante le loro proteste.

«Ma, nonna, non dovremmo scendere fino a…»

Alzai il mento nella mia posa da non m’importa e incrociai il suo ultimo sguardo di disapprovazione. Solo quando lo sportello si chiuse, lasciandomi sola, mi rilassai sul sedile. Premetti le mani sulle guance arrossate, in preda alle vertigini, ma anche confusa, speranzosa e in preda al senso di colpa. Mi sembrava di affogare nelle emozioni: mi mancava il torpore che avevo usato come una corazza. Che cosa mi stava succedendo?

Fuggire nel cuore dell’Inghilterra con soltanto un indirizzo e un nome. Cosa pensi di fare? Sei un inutile disastro, come pensi di aiutare qualcun altro?

Trasalii. Non sono inutile.

Invece sì. Guarda cos’è successo l’ultima volta che hai provato ad aiutare qualcuno.

«Be’, ora ci voglio riprovare», dichiarai a voce alta allo scompartimento vuoto. Disastro o no, ero lì.

Era ormai notte quando, barcollante, stanca e affamata, scesi dal treno a Londra. Vagai per le strade di una città che mi si parava davanti in un’unica, grande massa fumosa. In lontananza scorsi la sagoma della grande torre dell’orologio di Westminster. Mi fermai mentre le auto mi passavano accanto schizzando acqua dalle pozzanghere e mi domandai che aspetto avesse Londra pochi anni prima, quando nella nebbia sfrecciavano Spitfire e Messerschmitt.

Mi riscossi dalle mie fantasticherie. Non avevo idea di dove fosse Hampson Street e mi restavano solo poche monete in tasca. Fermai un taxi, pregando che bastassero. Non mi faceva impazzire l’idea di dover sfilare una perla dalla collana di mia nonna solo per pagare un viaggio in taxi. Forse non avrei dovuto lasciare un’intera sterlina a quella cameriera… Ma non ero pentita.

Il tassista mi accompagnò a Pimlico e mi lasciò di fronte a una serie di alte case a schiera. Aveva cominciato a piovere forte. Mi guardai intorno, cercando la mia allucinazione, però non scorsi nemmeno una ciocca di capelli biondi. Solo una strada buia, la pioggia battente e i gradini consumati del civico 10 che portavano a una porta logora e sudicia. Trascinandomi dietro la valigia, li salii e bussai col battente prima che il coraggio mi abbandonasse.

Non rispose nessuno. Bussai di nuovo. La pioggia cadeva sempre più forte e la disperazione mi travolse come un’onda. Bussai e bussai finché non cominciò a farmi male la mano, poi notai un leggerissimo movimento della tenda accanto alla porta. Presi la maniglia, accecata dalla pioggia. «So che c’è qualcuno! Fatemi entrare!»

Con mia grande sorpresa, sentii la maniglia girare e mi gettai dentro, cadendo, tradita infine dalle mie scarpe scomode. Urtai il pavimento dell’ingresso buio con le ginocchia, strappandomi le calze, poi la porta si chiuse con un tonfo e sentii lo scatto di un’arma che veniva caricata.

Una voce roca, biascicante, feroce parlò. «Chi sei e che cosa cazzo ci fai a casa mia?»

Le tende facevano filtrare la luce soffusa dei lampioni, illuminando in parte l’ingresso. Vidi la sagoma di una donna alta e magra, capelli in disordine, la punta illuminata di una sigaretta accesa. Il bagliore della canna di una pistola puntata dritta verso di me.

Avrei dovuto essere terrorizzata, in preda al panico, ma una furia cieca aveva spazzato via gli ultimi rimasugli di annebbiamento. Con le calze rotte, mi alzai. «Sto cercando Evelyn Gardiner.»

«Non mi interessa chi cerchi. Se non mi dici perché diavolo mi trovo una yankee in casa, ti sparo. Sono vecchia e ubriaca, ma questa è una Luger P08 nove millimetri in ottime condizioni. Sbronza o sobria, da questa distanza posso farti saltare la testa.»

Mi scostai i capelli bagnati dagli occhi. «Mi chiamo Charlie St Clair. Mia cugina Rose Fournier è sparita in Francia durante la guerra, e lei potrebbe sapere come trovarla.»

La lampada elettrica attaccata al muro si accese di colpo. La luce improvvisa mi fece battere le palpebre. Una donna alta e macilenta con un abito dalla stampa sbiadita incombeva su di me, i capelli grigi sparpagliati intorno a un viso logorato dal tempo. Poteva avere cinquant’anni come settanta. Aveva la Luger in una mano, una sigaretta accesa nell’altra. Tenne la pistola puntata contro la mia fronte mentre si portava la sigaretta alle labbra e prendeva una lunga boccata. Quando vidi le sue mani, la bile mi risalì in gola. Santo Dio, cosa era successo a quelle mani? «Sono io Eve Gardiner. E non so proprio niente di questa tua cugina.»

«Invece potrebbe. Potrebbe… se solo fosse disposta a parlare con me.»

«È questo il tuo piano, piccola yankee?» Gli occhi grigio scuro erano socchiusi, come quelli di un uccello predatore. «Fare irruzione di notte in casa mia senza le idee chiare, e scommetto anche senza soldi, sperando che io possa sapere qualcosa di una t-tua amica scomparsa?»

«Sì.» Di fronte alla sua pistola e alla sua collera non riuscivo a spiegare perché, perché mai la possibilità di trovare Rose fosse diventata così importante nella mia vita ormai andata a rotoli. Non sapevo come descrivere quella strana, selvaggia disperazione, o perché avessi lasciato che mi conducesse lì. Riuscii solo a dire la verità. «Dovevo provarci.»

Eve Gardiner abbassò la pistola. «Bene. Immagino che vorrai un tè.»

«Sì, sarebbe…»

«Non ne ho.» Si voltò e si avviò nel corridoio scuro, avanzando a passo rapido. I suoi piedi nudi sembravano gli artigli di un’aquila. Ondeggiava un po’, facendo dondolare la Luger con spensieratezza, e notai che teneva ancora un dito sul grilletto.

È pazza. Questa vecchiaccia è pazza.

Le sue mani, poi… erano ammassi ricurvi, mostruosi, le nocche tutte sformate e grottesche. Somigliavano più alle tenaglie di un’aragosta che a delle mani. «Seguimi.»

Le corsi dietro.

Spalancò una porta e accese una luce, facendomi strada in un freddo salotto in disordine. Il camino era spento, le tende tirate in modo da non far entrare la minima luce dalla strada, vecchi giornali e tazze da tè sporche sparsi ovunque.

«Mrs Gardiner…»

«Miss.» Si lasciò cadere su una vecchia poltrona da cui dominava l’intera stanza, lanciando la pistola sul tavolo accanto. Sussultai, ma non partì nessuno sparo. «E puoi chiamarmi Eve. S-sei entrata a forza in casa mia, quindi siamo già a un livello di intimità tale per cui non ti sopporto.»

«Non intendevo…»

«Invece sì. C’è qualcosa che vuoi, e lo vuoi con tutte le forze. Che cosa?»

Mi tolsi l’impermeabile e mi sedetti su un poggiapiedi, senza sapere da dove cominciare. Avevo fatto così tanta fatica ad arrivare fin lì che non avevo riflettuto su cosa fare dopo. Due ragazzine moltiplicate per undici estati, diviso per un oceano e una guerra…

«Ho ancora poche ore di sobrietà, ti suggerisco di non sprecarle. A-allora?» Eve sembrava avere una leggera balbuzie, però non riuscivo a capire se fosse causata dall’alcol o da qualche altro problema. Prese un decanter di cristallo accanto alla pistola e lo stappò con una manovra goffa delle dita storpie.

Sentii l’odore del whisky. Sospirai. Non era solo una vecchia strega pazza, ma una vecchia strega pazza e ubriacona. Con un nome come Evelyn Gardiner avevo immaginato siepi di ligustro e uno chignon, non un decanter pieno di whisky e una pistola. «Le spiace se fumo?»

Scrollò una spalla ossuta e cercò un bicchiere, mentre io prendevo le Gauloises. Non trovando nulla a portata di mano, versò il liquido ambrato in una tazza da tè a fiori. Dio mio. Chi sei? pensai mentre accendevo la sigaretta, affascinata ma anche sconvolta.

«Fissare le persone è da maleducati. Cristo santo, tutti quei fronzoli che hai addosso… è così che si vestono le donne, al giorno d’oggi?»

«Non esce mai di casa?»

«Non molto.»

«È il New Look. L’ultimo grido di Parigi.»

«Sembra scomodissimo.»

Aspirai mesta dalla sigaretta. «Lo è. D’accordo, mi chiamo Charlie St Clair, Charlotte, cioè. Sono appena arrivata da New York…» Chissà cosa pensava in quel momento mia madre? Doveva essere furiosa, isterica, pronta a scuoiarmi. Scacciai quel pensiero. «Mio padre è americano, ma mia madre è francese. Prima della guerra passavamo l’estate in Francia, dai miei cugini. Vivevano a Parigi e avevano una casa di villeggiatura vicino a Rouen.»

Eve bevve un sorso di whisky. «La tua infanzia sembra una colazione sull’erba di Degas. Cerca di rendere la storia un p-po’ più interessante o dovrò versarmi un altro goccio.»

Era davvero come un quadro di Degas. Se ci ripensavo, tutte quelle estati si confondevano in un’unica, lunga stagione indistinta: le stradine sinuose, le vecchie copie del Figaro lasciate in giro per la grande casa estiva con le soffitte piene di oggetti e i divani consumati, le fronde che filtravano i raggi del sole, le particelle di polvere sospese nell’aria. «Mia cugina Rose Fournier… È mia cugina, ma è come una sorella maggiore. Ha due anni più di me, però non mi ha mai tenuto a distanza. Condividevamo tutto, ci dicevamo tutto.» Mi vennero le lacrime agli occhi.

Due ragazzine coi loro vestiti estivi macchiati d’erba che giocavano a nascondino, si arrampicavano sugli alberi e litigavano furiosamente coi loro fratelli. Due ragazze un po’ più grandi, Rose col seno che cominciava a crescere e io ancora magrolina e con le ginocchia sbucciate, che cantavano sui dischi di jazz e condividevano una cotta per Errol Flynn. Rose era la più intraprendente, sempre pronta a tirar fuori idee stravaganti, mentre io ero l’ombra devota che lei difendeva come una leonessa quando i suoi piani ci facevano finire nei guai.

All’improvviso risentii la sua voce, chiara come se fosse in quella stanza: Charlie, nasconditi in camera mia mentre ricucio il tuo vestito prima che tua madre si accorga dello strappo. Non avrei dovuto farti venire con me su quelle rocce…

«Per favore, non piangere. Non sopporto le donne che piangono», disse Eve Gardiner.

Non versavo una lacrima da settimane – ero troppo confusa –, ma mi bruciavano gli occhi. Battei le palpebre. «Nemmeno io. L’ultima volta che ho visto Rose era l’estate del ’39. Erano tutti preoccupati per via della Germania… be’, tutti tranne noi. Lei aveva tredici anni, io undici, pensavamo solo a sgattaiolare al cinema di nascosto tutti i pomeriggi, ci sembrava molto più importante di qualsiasi cosa succedesse in Germania. La Polonia è stata invasa subito dopo il mio rientro negli Stati Uniti. I miei genitori hanno detto a quelli di Rose di venire in America, ma loro continuavano a rimandare…»

La madre di Rose era convinta di essere troppo debole per viaggiare.

«Prima che riuscissero a organizzarsi, la Francia è caduta.»

Eve bevve un altro sorso di whisky, tenendo gli occhi sospettosi su di me.

Io presi un’altra boccata dalla sigaretta per farmi coraggio. «Ricevevo delle lettere. Il padre di Rose era un uomo importante, un industriale: aveva molti agganci, quindi la famiglia riusciva a mandarci notizie di tanto in tanto. Rose sembrava allegra. Parlava sempre di quando saremmo riuscite a rivederci. Ma dai notiziari sapevamo tutti cosa stava succedendo laggiù: le svastiche sventolavano a

Parigi, la gente veniva caricata sui camion e portata via per sempre. Le ho scritto implorandola di dirmi se stava bene davvero, e lei ha risposto di sì, però…»

Nella primavera del ’43 ci eravamo scambiate delle foto perché non ci vedevamo da tanto tempo: Rose aveva diciassette anni ed era bellissima, sorrideva all’obiettivo in una posa da pin-up. Avevo quella foto nel portafoglio, sbiadita e con gli angoli consumati.

«Nella sua ultima lettera Rose mi ha parlato di un ragazzo che vedeva di nascosto. Diceva che c’era stata ’molta agitazione’.» Feci un respiro tremante. «Era l’inizio del ’43. Non ho più avuto sue notizie, né del resto della famiglia.»

Eve mi osservava. Non riuscivo a capire se provasse pietà per me, o disprezzo, o se non le interessasse affatto.

La sigaretta era quasi consumata. Feci un ultimo tiro e la spensi in un piattino da tè già stracolmo di cenere. «Sapevo che il fatto che non mi scrivesse non significava nulla. In tempo di guerra la posta è un disastro. Dovevamo solo aspettare che il conflitto finisse, poi le lettere avrebbero ricominciato ad arrivare. Ma la guerra è terminata, e… niente.»

Ancora silenzio.

Raccontare era più difficile di quanto mi aspettassi. «Abbiamo fatto delle ricerche. Ci è voluto un secolo, però abbiamo avuto qualche risposta. Mio zio francese era morto nel ’44, gli hanno sparato mentre cercava di procurarsi delle medicine per mia zia al mercato nero. I due fratelli di Rose sono morti alla fine del ’43 nell’esplosione di una bomba. Mia zia è ancora viva. Mia madre le ha chiesto di venire a vivere con noi, ma lei non ha voluto. Si è rinchiusa nella casa vicino a Rouen. E Rose…» Deglutii. Mi sembrava di vedere Rose che mi saltellava davanti tra gli alberi verdeggianti. Rose che imprecava in francese mentre cercava di passarsi una spazzola tra i riccioli ribelli. Rose in quel caffè provenzale, nel giorno più felice di tutta la mia vita… «Rose è sparita. Si è allontanata dalla famiglia nel ’43. Non so nemmeno perché. Mio padre ha provato a cercarla, però dopo la primavera del ’44 le sue tracce spariscono. Non c’è più niente.»

«Sono successe un bel po’ di queste cose. È sparita tanta gente. Non penserai mica che sia ancora viva? Sono passati due anni da quando è finita la maledetta guerra.»

Digrignai i denti. I miei genitori avevano deciso da tempo che Rose era morta, persa nel caos della guerra, ed era molto probabile che fosse così, ma… «Non lo sappiamo con certezza.»

Eve alzò gli occhi al cielo. «Non starai per dirmi che se fosse morta tu l’avresti s-sentito.»

«Non è necessario che lei mi creda. Mi aiuti e basta.»

«E perché? Si può sapere cosa diavolo c’entro io?»

«Perché l’ultima ricerca di mio padre riguardava Londra, per verificare se Rose fosse emigrata qui dalla Francia. C’era un dipartimento che aiutava a individuare i rifugiati.» Feci un respiro profondo. «Lei lavorava lì.»

Eve si versò altro whisky nella tazza a fiori. «Nel ’45 e nel ’46. Mi hanno licenziata lo scorso Natale.»

«Perché?»

«Forse perché mi presentavo al lavoro ubriaca. Forse perché ho detto alla mia superiore che era una vecchia stronza.»

Non potei fare a meno di sussultare. In vita mia non avevo mai sentito nessuno imprecare come Eve Gardiner, meno che mai una donna.

Fece vorticare il liquore. «Immagino che i documenti su tua cugina siano passati dalla mia scrivania. N-non me ne ricordo. Come ti dicevo, sono andata al lavoro ubriaca un bel po’ di volte.»

Non avevo mai nemmeno visto una donna bere così tanto. Il massimo che beveva mia madre erano due bicchierini di sherry. Eve tracannava whisky liscio come se fosse acqua, e cominciava a biascicare. Forse la balbuzie era proprio dovuta all’alcol.

Dovevo tentare il tutto per tutto prima di perdere la sua attenzione, per disinteresse o ubriachezza. «Mi sono procurata una copia della relazione su Rose. C’era la sua firma. È così che ho trovato il suo nome. Ho telefonato spacciandomi per una sua nipote americana e mi hanno dato il suo indirizzo. Volevo scriverle, ma…» Be’, il mio Problemino era germogliato dentro di me proprio in quel momento. «È sicura di non ricordare se c’erano altre notizie di Rose? Potrebbe…»

«Senti, ragazzina, non ti posso aiutare.»

«Qualsiasi cosa! Ha lasciato Parigi nel ’43, la primavera seguente era a Limoges. Questo l’abbiamo saputo da sua madre…»

«Te l’ho detto, non ti posso aiutare.»

«Invece deve!» Non ricordavo di essermi alzata, però ero in piedi. La disperazione era una massa palpabile al centro del mio corpo, più densa dell’ombra inconsistente che era ancora mio figlio. Non avevo mai gridato contro un adulto in vita mia. «Deve aiutarmi! Non mi muovo di qui se non lo fa! Rose Fournier, era a Limoges, aveva diciotto anni…»

Anche Eve si era alzata, ed era molto più alta di me. Mi conficcò un dito contorto nello sterno, parlando in tono tanto basso e terrificante. «Non ti permetto di gridarmi addosso in casa mia.»

«Adesso avrebbe ventun anni, è bionda, bellissima, simpatica…»

«Poteva anche essere Giovanna d’Arco, non mi importa niente di lei e nemmeno di te!»

«Lavorava in un ristorante, il Le Léthé, che apparteneva a un certo Monsieur René, e dopo nessuno sa…»

In quel momento accadde qualcosa al viso di Eve. Non fu un movimento, eppure fu qualcosa. Come un movimento in fondo a un lago profondo, che causava una leggerissima increspatura alla superficie. Mi guardò e i suoi occhi scintillarono.

Respiravo a fatica, come se avessi fatto una corsa, avevo le guance rosse per l’agitazione e le costole che premevano contro la morsa di ferro del bustino. «Cosa c’è?»

«Le Léthé. Conosco questo nome. Chi hai detto che era il p-proprietario?»

Corsi ad aprire la valigia e misi da parte i pochi vestiti, cercando la tasca laterale. C’erano due fogli di carta piegati. Glieli porsi.

Eve scorse la scheda fino al suo nome in calce. «Qui non c’è il nome del ristorante.»

«Quello l’ho scoperto dopo. Guardi la seconda pagina, coi miei appunti. Ho telefonato al dipartimento sperando di parlare con lei, ma non c’era già più. Ho chiesto all’addetto di cercare il documento originale, dove ha trovato il nome Le Léthé, di proprietà di un certo Monsieur René, senza il cognome. La grafia era indecifrabile, per questo non è stato riportato sul documento. Ho pensato che, avendo firmato quel documento, forse lei aveva visto l’originale.»

«No. Se l’avessi visto, non l’avrei firmato. Le Léthé… Conosco questo nome.» Eve fissò la seconda pagina.

La speranza era ancora più dolorosa della collera. «Come?»

Eve si voltò a cercare di nuovo la bottiglia di whisky. Ne versò dell’altro nella tazza e lo bevve tutto. La riempì ancora, poi rimase immobile, lo sguardo perso nel vuoto. «Esci da casa mia.»

«Ma…»

«Se non hai un altro posto in c-c-cui andare, puoi dormire qui. Però domattina è meglio per te se fili via, yankee.»

«Ma… lei sa qualcosa.»

Prese la pistola e mi superò.

Le afferrai un braccio ossuto. «Ti prego…»

La mano deforme di Eve si alzò rapida e per la seconda volta mi ritrovai con una pistola puntata contro. Arretrai, però lei fece un passo avanti e mi premette la canna in mezzo agli occhi.

Il contatto gelido mi fece formicolare la pelle. «Sei una vecchia pazza.»

«Esatto. E, se quando mi sveglio ti ritrovo qui, ti sparo.» Si allontanò a passo incerto, lasciando il salotto e avviandosi nel corridoio spoglio.

Kate Quinn è nata in California e ha ottenuto un diploma in Canto (voce classica) presso la Boston University. Attualmente vive a San Diego col marito e con i loro due cani, Caesar e Calpurnia.

Ebook a 9,99