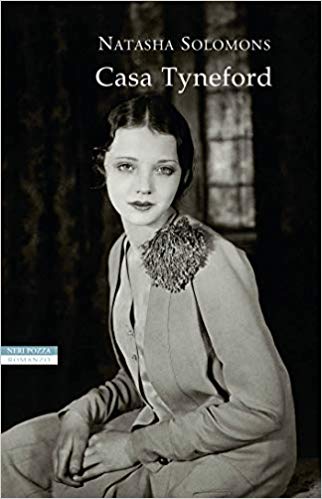

Trama

È la primavera del 1938 quando Elise Landau arriva a Tyneford House, sulla costa del Dorset. È in fuga dall’Austria, e dal nazismo ormai al potere. Tra le stanze in penombra dell’antica dimora inglese, dove prende servizio come cameriera, solo un filo di perle della madre, indossato sotto la divisa, le ricorda la vita scintillante di Vienna, e l’ambiente vivace e mondano della ricca borghesia ebraica cui appartiene. Aggrappata al ricordo, e a un’immagine di se stessa che non c’è più, Elise vaga come uno spettro in una casa dove non ha un posto: a disagio con il resto della servitù, subalterna al padrone, l’affascinante vedovo Christopher Rivers, la giovane donna impara presto a dimenticare il passato, o a nasconderlo. Finché un giorno a Tyneford House giunge Kit, il figlio di Mr Rivers. Tra lui ed Elise sboccia un amore limpido e intenso, e la vita sembra tornare piena di gioia. Ma la guerra sta per raggiungere l’Inghilterra, pronta a spazzare via le certezze di tutti, incurante dei destini dei singoli. Kit viene chiamato al fronte e i due giovani amanti sono costretti a separarsi, senza sapere cosa ne sarà del loro futuro. Perché il mondo come lo conoscevano è sul punto di cambiare irrimediabilmente: ed Elise sarà costretta, per sopravvivere, a cambiare anche lei. A diventare un’altra. Imparando che, nel corso di una vita, si può essere più di una persona. E, forse, si può amare più di una volta.

Estratto

Per Mr S

«Vi preghiamo di mostrare riguardo verso la chiesa e le case; abbiamo lasciato le abitazioni in cui molti di noi hanno vissuto per generazioni per dare il nostro contributo alla vittoria nella guerra per la libertà. Un giorno torneremo e vi ringrazieremo per aver trattato bene il villaggio».

Cartello affisso sulla porta della chiesa di Tyneford dagli abitanti del villaggio alla loro partenza, alla vigilia di Natale del 1941

1. Osservazioni generali sui quadrupedi

Quando chiudo gli occhi, vedo Tyneford House. Nel buio, mentre sono a letto, rivedo la facciata di marmo di Purbeck nello splendore del tardo pomeriggio. Il sole si riflette sulle finestre più alte, nell’aria c’è un intenso profumo di magnolia e di sale. L’edera si arrampica sull’arcata del portico e una gazza becchetta i licheni che ricoprono una tegola. Il fumo esce da uno dei grandi comignoli e le foglie sul vialetto dei tigli non abbattuti sono di un colore verde maggio e proiettano screziature d’ombra sulla strada. Non ci sono ancora erbacce tra le aiuole di lavanda e timo, il prato rasato sembra fatto di velluto ed è segnato da strisce verdeggianti. Non ci sono fori di proiettile sul muro dell’antico giardino, le finestre della sala sono spalancate e il fuoco d’artiglieria non ne ha ancora infranto i vetri. Vedo la casa così com’era allora, quel primo pomeriggio.

Non c’è nessuno in vista, ma si sente il tintinnio del vassoio dei drink; sul tavolo in terrazza campeggia un vaso di camelie rosa. E nella baia i pescherecci ballonzolano sulle onde, le reti sono stese, l’acqua schiaffeggia gli scafi di legno. Non siamo ancora in esilio. I cottage non sono ridotti a rovine sassose lungo la spiaggia, con noccioli e pruni selvatici che sbucano fra le lastre di pietra delle case del villaggio. Non abbiamo ancora abbandonato Tyneford ai cannoni, ai carri armati, agli uccelli e ai fantasmi.

Scossi le briciole dalle dita, facendole cadere sul pavimento di linoleum. Mi sarebbe piaciuto somigliare di più a mia madre, Anna. La preoccupazione l’aveva resa perfino più magra del solito. I suoi occhi spiccavano enormi sulla carnagione pallida, rendendola ancora più simile alle eroine dell’opera che incarnava sulla scena. Era già una stella quando aveva sposato mio padre; una bellezza dagli occhi neri con una voce di ciliegie e cioccolato. Una vera artista: quando apriva bocca e cantava, il tempo si fermava e tutti l’ascoltavano, crogiolandosi nel suono senza sapere bene se ciò che udivano fosse vero o un perfetto prodotto dell’immaginazione. Quando ebbero inizio i problemi cominciarono ad arrivare lettere da Venezia e Parigi, da tenori e direttori d’orchestra. Ve ne fu perfino una di un contrabbasso. Erano tutte uguali: Cara Anna, lascia Vienna, vieni a Parigi/Londra/New York e io ti proteggerò… Ma ovviamente lei non sarebbe mai andata senza mio padre. O me. O Margot. Io mi ci sarei precipitata all’istante, ficcando in valigia i miei abiti da sera (se ne avessi avuti) e andando a bere champagne sugli Champs Elysées. Ma per me non arrivava alcuna lettera. Nemmeno il biglietto di un secondo violino. E così mangiavo pane e burro, e Hildegard cuciva piccoli pezzi di elastico nella vita delle mie gonne.

«Vieni». Hildegard mi fece scendere a forza e mi condusse al centro della cucina, dove un grosso volume sporco di farina giaceva sul tavolo. «Ti devi esercitare. Cosa prepariamo?»

Anna l’aveva trovato in un negozio di libri usati e me l’aveva dato con un

moto di orgoglio. L’organizzazione della casa, di Mrs Beeton, un tomo da un chilo che mi avrebbe insegnato a cucinare, pulire e comportarmi bene. Questo sarebbe stato il mio poco attraente futuro.

Mordicchiandomi la treccia, pungolai il volumone aprendolo sull’Indice. «Osservazioni generali sui quadrupedi… Finta zuppa di tartaruga… Pasticcio di anguilla». Rabbrividii. «Ecco» indicai un argomento a metà pagina. «Oca. Dovrei sapere come si cucina l’oca. Ho detto che lo sapevo».

Un mese prima, Anna mi aveva accompagnato a piedi all’ufficio del telegrafo perché potessi inviare un’inserzione al servizio «Annunci dei profughi» del Times di Londra. Avevo trascinato i piedi per tutto il tragitto, prendendo a calci i mucchietti di fiori bagnati che ricoprivano il terreno.

«Non voglio andare in Inghilterra. Verrò in America con te e papà».

I miei genitori speravano di fuggire a New York, dove il Metropolitan li avrebbe aiutati a ottenere i visti se Anna avesse accettato di cantare.

Lei aveva accelerato il passo. «E ci verrai. Ma per ora non possiamo procurarti il visto per l’America».

Si era fermata in mezzo alla strada e mi aveva preso il viso fra le mani. «Ti prometto che andrò immediatamente da un avvocato per farti arrivare a New York, ancora prima di guardare le scarpe da Bergdorf Goodman».

«Prima di guardare le scarpe da Bergdorf?»

«Promesso».

Anna aveva piedi minuscoli e una sfrenata passione per le scarpe. La musica probabilmente era il suo primo amore, ma le scarpe erano di sicuro il secondo. Il suo armadio era zeppo di schiere di squisite calzature rosa, grigie, di vernice, di vitello, di camoscio. Stava facendo dell’autoironia per tranquillizzarmi.

«Per favore, lascia almeno che controlli la tua inserzione» mi aveva pregato. Prima ancora di conoscere mio padre, Anna aveva cantato per un’intera stagione al Covent Garden, e il suo inglese era quasi perfetto.

«No» avevo ribattuto, strappandole di mano il foglio. «Se il mio inglese è così terribile che mi potranno accettare soltanto in una stamberga, la responsabilità sarà unicamente mia».

Anna aveva cercato di non ridere. «Tesoro, sai almeno cos’è una stamberga?»

Naturalmente non ne avevo idea, ma non potevo certo dirglielo. Mi immaginavo profughe come me che a turno cascavano addormentate su divani imbottiti. Traboccante di indignazione per la presa in giro, avevo costretto Anna ad aspettarmi fuori mentre spedivo il telegramma:

EBREA VIENNESE, 19 anni, cerca posizione come domestica.

Parla inglese fluidificato. Cucinerò la vostra oca.

Elise Landau. Vienna 4, Dorotheegasse, 30/5.

***

Hildegard mi scoccò un’occhiataccia. «Elise Rosa Landau, si dà il caso che stamattina io non abbia un’oca nella dispensa, sicché sei pregata di scegliere qualcos’altro».

Stavo per nominare il pasticcio di pappagallo, tanto per farla infuriare, quando Anna e Julian entrarono in cucina. Mio padre, Julian, aveva in mano una lettera. Era un uomo alto, un metro e ottanta senza scarpe, con folti capelli neri lievemente brizzolati sulle tempie e occhi azzurri come il mare d’estate. I miei genitori erano la prova che non sempre i belli generano bei figli. Mia madre, con la sua fragile, bionda leggiadria, e Julian, così attraente, che portava sempre gli occhiali dalla montatura metallica per ridurre l’effetto degli occhi troppo azzurri (me li ero provati mentre lui faceva il bagno e avevo scoperto che le lenti erano praticamente semplice vetro). Eppure, chissà come, questa coppia aveva messo al mondo me. Per anni le prozie avevano tubato: «Ach, vedrete come sboccerà! A dodici anni sarà la copia sputata di sua madre, parola!» Invece non le somigliavo per niente. I dodici anni erano arrivati ed erano passati. Le prozie avevano riposto tutta la fiducia sui sedici, ma ancora niente. Ai diciannove anni perfino Gabrielle, la più ottimista fra loro, aveva perduto ogni speranza. Il meglio che erano riuscite a dire era stato: «Ha una sua attrattiva. E personalità». Se fosse buona o cattiva, non l’avevano specificato.

Anna si nascondeva dietro Julian, battendo le palpebre e mordicchiandosi il labbro. Drizzai la schiena, concentrando lo sguardo sulla lettera in mano a mio padre.

«Arriva dall’Inghilterra» disse porgendomela.

Gliela presi e, con deliberata lentezza, ben sapendo che mi stavano tutti guardando, l’aprii con il coltellino del burro. Ne sfilai un foglio color crema di carta filigranata, lo spiegai e ne lisciai le pieghe. Poi lessi lentamente, in silenzio. Gli altri resistettero per un minuto, poi Julian interruppe la mia lettura solitaria.

«Per l’amor del cielo, Elise. Che cosa dice?»

Gli scoccai un’occhiataccia. A quei tempi ne scoccavo molte. Vedendo che mi ignorava, cominciai a leggere ad alta voce.

Cara Fräulein Landau,

Mr Rivers mi ha incaricata di scriverle per comunicarle che, se desidera, la posizione di domestica presso Tyneford House è sua. Ha accettato di firmare la necessaria richiesta di visto, a patto che lei si trattenga a Tyneford per un minimo di dodici mesi. Se decide di

accettare, la prego di farmelo sapere per lettera o telegramma. Al suo arrivo a Londra si rechi all’agenzia Mayfair di Audley Street, W1, dove sarà organizzato il prosieguo del suo viaggio.

Distinti saluti,

Florence Ellsworth

Governante, Tyneford House

Posai la lettera.

«Dodici mesi sono troppi. Sarò a New York molto prima».

Julian e Anna si scambiarono un’occhiata, e fu lei a rispondere.

«Bean, tesoro, spero che potrai raggiungerci a New York entro sei mesi. Ma per ora devi andare dove sarai al sicuro».

Julian mi tirò affettuosamente la treccia. «Non possiamo partire per New York senza sapere che sei sana e salva. Nell’istante in cui metteremo piede al Metropolitan, faremo arrivare anche te».

«Immagino sia troppo tardi per imparare a cantare».

Anna si limitò a sorridere. Dunque era vero. Li avrei lasciati. Fino a quel momento non era stato nulla di reale. Avevo scritto il telegramma, l’avevo perfino inviato a Londra, ma mi sembrava un gioco. Sapevo che a Vienna le cose andavano male per noi. Avevo sentito le storie sulle donne anziane che venivano trascinate per i capelli fuori dai negozi e obbligate a lavare i marciapiedi. Frau Goldschmidt era stata costretta a pulire feci di cane dai canali di scolo con la sua stola di visone. Avevo udito che lo confidava ad Anna, seduta tutta curva sul divano in salotto, e raccontando quell’ordalia faceva tintinnare la tazza di tè. «L’ironia è che quella pelliccia non mi è mai piaciuta. Era un regalo di Herman, e la portavo per far piacere a lui. Teneva troppo caldo ed era il colore di sua madre, non il mio. Herman non imparava mai. Ma rovinarla in quel modo…» Era sembrata più turbata dallo spreco che dall’umiliazione. Prima che se ne andasse, avevo visto Anna infilare con discrezione una stola di lepre artica nella sua sporta della spesa.

Le prove che i tempi erano difficili si trovavano in tutto l’appartamento. Sul pavimento della grande sala, nel punto in cui un tempo c’era il pianoforte a coda di Anna, ne restavano soltanto i segni. Valeva quasi duemila scellini ed era un regalo di uno dei direttori d’orchestra della Scala. Era arrivato una primavera, prima che Margot e io nascessimo, ma sapevamo tutti che Julian non gradiva tenere in casa il dono ingombrante di un ex. Era stato trasportato con una puleggia attraverso le finestre della sala da pranzo, dopo aver rimosso i vetri, e un tempo Margot e io ci eravamo rammaricate di non avere assistito al grande spettacolo del piano volante. Di tanto in tanto, nelle rare occasioni in cui Julian e Anna avevano un dissapore, lui brontolava: «Perché non puoi avere una scatola di lettere o un album di fotografie come qualsiasi altra donna? Perché proprio un maledetto piano a coda? Un uomo non dovrebbe essere costretto a picchiare l’alluce contro la passione di un rivale». Anna, così mite in quasi tutte le sue manifestazioni, in materia di musica era irremovibile. Incrociava le braccia sul petto, si ergeva in tutto il suo metro e cinquanta, e proclamava: «A patto che tu non voglia spendere duemila scellini per un altro piano e demolire di nuovo la sala da pranzo, resterà qui». E così era stato, fino al giorno in cui ero tornata a casa dopo una commissione che Anna mi aveva appositamente affidato e il pianoforte non c’era più. Il parquet era tutto graffiato, e da un appartamento vicino proveniva il penoso fracasso di un principiante privo di talento. Anna aveva svenduto il suo amato strumento alla dirimpettaia. Ogni sera alle sei si udivano le rozze scale del foruncoloso figlio della vicina. Immaginavo il pianoforte, costretto a quelle brutture e a quei maltrattamenti, intonare un lamento e invocare il tocco di Anna. Un tempo, i suoi toni pieni e profondi si mescolavano alla voce di Anna come crema nel caffè. Dopo l’esilio del pianoforte, ogni sera alle sei lei trovava una scusa per uscire: aveva dimenticato di comprare le patate (benché la dispensa ne fosse piena), c’era una lettera da spedire, aveva scordato di medicare i calli di Frau Finkelstein.

Eppure, nonostante lo strumento scomparso, le pellicce inzaccherate, i quadri mancanti alle pareti, l’espulsione di Margot dal conservatorio per motivi razziali e la progressiva sparizione delle domestiche più giovani, tanto che ormai ci era rimasta soltanto Hildegard, fino a quel momento non avevo mai pensato che avrei veramente dovuto lasciare Vienna. Amavo quella città. Era parte della mia famiglia tanto quanto Anna o le prozie Gretta, Gerda e Gabrielle. Era vero che continuavano ad accadere strane cose, ma a diciannove anni non mi era mai successo niente di terribile e, beata nel mio radicato ottimismo, credevo sinceramente che sarebbe andato tutto bene. Lì in cucina, alzando gli occhi sul viso di mio padre e vedendo il suo mezzo sorriso triste, mi resi conto per la prima volta che non sarebbe affatto andato tutto bene, che le cose non si sarebbero risolte nel modo migliore. Avrei dovuto lasciare l’Austria e Anna e l’appartamento di Dorotheegasse con le sue alte finestre a ghigliottina affacciate sui pioppi che si infiammavano di rosa quando il sole sorgeva dietro di loro e il garzone del droghiere che passava ogni martedì gridando: «Eis! Eis!» E le tende di damasco della mia stanza, che non chiudevo mai, per poter vedere il bagliore giallo dei lampioni e le doppie luci dei tram di passaggio. Avrei dovuto lasciare i tulipani cremisi nel parco in aprile, e i vorticanti abiti bianchi al Ballo dell’Opera, e le mani guantate che applaudivano Anna mentre Julian si asciugava le lacrime di orgoglio con il suo fazzoletto cifrato, e il gelato a mezzanotte sul balcone nelle sere d’agosto, e Margot e io che prendevamo il sole nel parco sedute sulle sdraio a righe ascoltando le trombe della banda, e Margot che bruciava la cena, e Robert che rideva e diceva non importa, e noi che cenavamo con mele e formaggio abbrustolito, e Anna che mi mostrava come usare i guanti di pelle di capretto per infilarsi le calze di seta senza rovinarle, e…

«Siediti, bevi un sorso d’acqua».

Anna mi passò un bicchiere pieno, mentre Julian mi avvicinava una sedia di legno. Perfino Hildegard sembrava turbata.

«Ci devi andare» disse Anna.

«Lo so» risposi, rendendomi conto in quell’istante che la mia prolungata, voluttuosa infanzia era finita. La guardai con l’avvilente sensazione del tempo che va su e giù come un’altalena. Memorizzai ogni dettaglio della scena: la minuscola ruga al centro della fronte di mia madre, che tradiva la sua preoccupazione; Julian che le posava una mano sulla spalla; la seta grigia della sua camicetta. Le piastrelle blu dietro il lavello. Hildegard che torceva lo strofinaccio.

Quell’Elise, la ragazza che ero allora, mi definirebbe vecchia, ma si sbaglierebbe. Sono ancora lei. Sono ancora in cucina con la lettera in mano e guardo gli altri, in attesa, sapendo che tutto deve cambiare.

Jenny